RELIGION

TABLE DES MATIERES

DEFINITIONS

La religion peut être définie comme un système de croyances qui repose sur deux liens essentiels. Cette double dimension se retrouve dans l’étymologie même du terme « religion », qui possède deux racines principales.

- Un lien « vertical » entre les hommes et une divinité ou une forme de transcendance, le verbe latin « religare »signifie attacher, relier : la religion relie ainsi les hommes à Dieu et les hommes entre eux.

- Un lien « horizontal » entre les membres d’une communauté de croyants. le verbe « religere » signifie se recueillir, réfléchir, revenir sur soi, renvoyant la religion à une dimension intérieure caractérisée par la foi.

La religion qualifie donc l’ensemble des croyances, dogmes et pratiques définissant les rapports de l’être humain avec le sacré ou la divinité.

Malgré la diversité des formes religieuses à travers le monde et l’histoire, on peut dégager une constante : la croyance en une autre vie dans l’au-delà, accessible aux fidèles. Cette caractéristique commune souligne la dimension transcendante de toute religion, qui dépasse la simple expérience terrestre pour proposer une forme de continuité ou de salut.

RELIGION ET SOCIETES HUMAINES

L’homme se distingue des autres espèces animales par sa dimension religieuse, ce qui a fait dire à certains penseurs qu’il est le seul « animal religieux ». Cette dimension apparaît dès les premières sociétés humaines.

En effet, dès le paléolithique, les hommes ont inventé des mythologies et des cosmogonies d’origine, donnant lieu à des rituels, des règles de vie et des cultes funéraires. Ces pratiques témoignent d’un besoin fondamental de donner un sens à l’existence et d’établir un rapport avec ce qui dépasse l’homme.

RELIGION NATURELLE VS RELIGION REVELEE

RELIGION NATURELLE

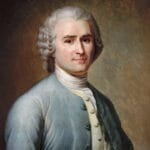

Fondée sur la raison humaine, l’observation de la nature et une “conscience morale” universelle perçue comme innée. Elle ne nécessite ni dogmes ni rites ni texte sacré ni révélation divine. Elle repose sur la raison humaine, l’observation de la nature et l’introspection. Accessible à tous sans l’intervention d’une autorité extérieure ou de textes sacrés, elle se base sur les lois naturelles et universelles inscrites dans la conscience humaine. Selon Rousseau, par exemple, elle s’exprime par une “voix intérieure” ou conscience morale qui guide les individus vers le bien.

Elle est simple et universelle, considérée comme une vérité commune à toute l’humanité, indépendamment des cultures ou des époques.

Les philosophes des Lumières voyaient en elle une alternative aux superstitions et aux divisions causées par les religions révélées.

Dans Dialogues sur la religion naturelle et Histoire naturelle de la religion, Hume examine les fondements rationnels de la religion et critique les superstitions. Il distingue entre les religions populaires (issues de la peur et de l’ignorance) et une forme plus rationnelle de théisme qui s’apparente à la religion naturelle.

développe ses idées sur la religion naturelle dans La Profession de foi du Vicaire savoyard (inclus dans Émile). Il propose une foi basée sur la conscience morale et l’observation de la nature, rejetant les dogmes des religions révélées.

déiste convaincu, critique les dogmes religieux dans plusieurs œuvres, notamment dans Traité sur la tolérance. Il défend l’idée d’un dieu créateur accessible par la raison, sans adhérer aux institutions religieuses.

RELIGION REVELEE

Elle repose sur une révélation divine transmise par des prophètes ou consignée dans des textes sacrés (comme la Bible ou le Coran).

Elle s’appuie sur des dogmes spécifiques, des miracles, et des traditions propres à une communauté religieuse donnée. Ces éléments sont souvent considérés comme nécessaires pour comprendre la volonté divine.

La religion révélée exige généralement une adhésion à des croyances et pratiques particulières, souvent encadrées par une institution religieuse (comme l’Église).

Certains défenseurs des religions révélées estiment que la raison humaine seule est insuffisante pour atteindre une pleine connaissance de Dieu et de ses desseins.

Philosophe et théologien chrétien, il a intégré la philosophie néoplatonicienne dans une vision chrétienne. Dans Les Confessions et La Cité de Dieu, il défend l’idée que la foi est nécessaire pour comprendre pleinement la vérité, tout en valorisant la révélation divine comme source de connaissance.

Philosophe scolastique et théologien, il est célèbre pour avoir concilié la philosophie d’Aristote avec la théologie chrétienne. Dans Somme théologique, il montre que foi et raison ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Il développe les “cinq voies” pour prouver rationnellement l’existence de Dieu, tout en affirmant que certaines vérités (comme la Trinité) ne peuvent être connues que par révélation.

Bien qu’il soit considéré comme le père de la philosophie moderne, Descartes s’inscrit dans une tradition chrétienne. Dans Méditations métaphysiques, il tente de démontrer l’existence de Dieu par des arguments rationnels tout en reconnaissant le rôle central de la révélation dans le christianisme.

distingue le “Dieu des philosophes” du “Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob”. Dans ses Pensées, il souligne les limites de la raison humaine pour atteindre Dieu et insiste sur le rôle central de la foi et de la révélation dans le christianisme.

Bergson, dans Les Deux Sources de la morale et de la religion, oppose la religion « statique », dogmatique et directive, à la religion « dynamique », centrée sur la dimension morale et universelle. La première « attache l’homme à la vie et par conséquent l’individu à la société, en lui racontant des histoires comparables à celles dont on berce les enfants », tandis que la seconde élève l’homme vers des valeurs universelles.

LES FONDEMENTS DE L'EXPERIENCE RELIGIEUSE

Le sacré et le profane

On retrouve dans toutes les religions les notions de « sacré » et de « profane », qui constituent une distinction fondamentale pour comprendre l’expérience religieuse.

Le sacré désigne ce qui est objet d’un respect mêlé de crainte, qu’il s’agisse de textes, d’objets ou de lieux. L’étymologie du mot « sacré » renvoie au latin « sancire » qui signifie délimiter, circonscrire. Le sacré est donc ce qui est séparé, réglé, immuable et interdit.

À l’inverse, le profane, du latin « pro-fanum » signifiant « devant l’enceinte », désigne ce qui est à notre portée, accessible. Le profane est libre, changeant et licite. Cette distinction fondamentale structure l’expérience religieuse et trouve son origine dans plusieurs facteurs : le sentiment d’indigence et d’insécurité face à la nature, le culte d’une nature personnalisée comme tentative de contrôle des forces naturelles, l’anxiété devant la mort, et le questionnement sur l’identité des vivants. Dans tous ces cas, il y a l’effroi face à l’incontrôlable et la tentative d’instaurer une forme de contrôle par la sacralisation.

LES RITES & CROYANCES

Les rites constituent un aspect essentiel de la pratique religieuse. Au sens large, un rite est un comportement stéréotypé. Au sens religieux, il désigne un ensemble de gestes et de pratiques codifiés concernant le sacré. Les rites sont conformes à un usage collectif et visent, par des attitudes répétitives et réglées, à se concilier ce qui échappe à l’homme. Toutefois, tous les rites ne sont pas religieux : il existe par exemple des rites magiques ou des rites sociaux.

Quant aux croyances, elles sont au cœur de toute religion et peuvent prendre diverses formes.

Les dogmes sont des articles de foi concernant la nature des êtres surnaturels auxquels un culte est rendu.

L’expérience mystique, quant à elle, est incommunicable et éminemment individuelle ; elle est la croyance particulière, d’être entré directement en contact avec le divin.

LA FOI ET LA RAISON

La foi, étymologiquement du latin « fides » signifiant « confiance », repose sur un acte de confiance ne se fondant sur aucun argument rationnel. « si l’existence de Dieu était prouvée, nous n’aurions plus la foi, nous saurions ». Cette distinction entre croire et savoir est fondamentale en philosophie de la religion.

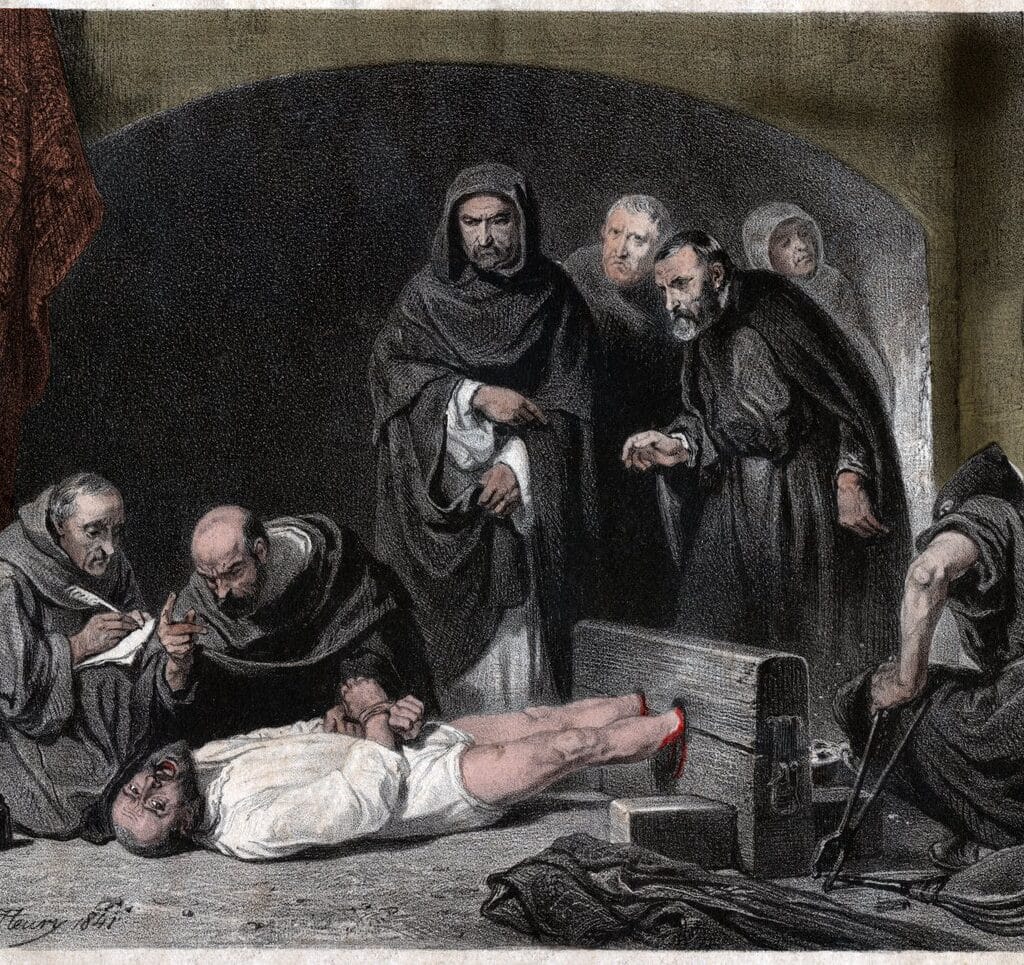

L’exemple biblique d’Abraham illustre parfaitement la nature de la foi religieuse. Dieu lui demande de sacrifier son fils unique, Isaac, ce qui semble contredire la promesse divine d’une longue descendance. Malgré cette contradiction apparente, Abraham obéit, manifestant ainsi une foi absolue. Comme l’analyse Kierkegaard dans Crainte et Tremblements, Abraham est le modèle de l’homme de foi car il croit « en vertu de l’absurde ». Cette conception de la foi comme « saut dans l’irrationnel » se résume dans la formule « Credo quia absurdum » (« Je crois parce que c’est absurde »).

GRANDES APPROCHES PHILOSOPHIQUES DE LA RELIGION

LE DIEU DES PHILOSOPHES

« Le dieu des philosophes » est un dieu qui n’est pas objet de foi.

La philosophie a besoin de Dieu pour savoir. Si l’on veut connaître en chaque chose ce qu’elle a de nécessaire, ce qui l’ a déterminé à être ce qu’elle est, c’est-à-dire sa cause, on a besoin de dieu !.

Le dieu des philosophes est donc celui qui donne une solution au problème de l’origine.

Dieu sera ce qui rend pensable le reste de la série des causes.

Pour Aristote « il faut bien qu’il y ait quelque cause initiale et première du mouvement, et l’on ne peut aller à l’infini ».

Dieu sera donc cette première cause qui donne solution au problème de la série des causes.

Dieu est la cause de ce qui suit, sans être lui-même causécar s’il y avait une cause à dieu il faudrait rechercher les causes à l’infini. D’où la définition que Descartes ou Spinoza donne de Dieu comme cause première de lui-même ou « cause de soi ou cause de lui-même ». (un peu la même chose que le big-bang que pour l’instant on ne sait expliquer que par lui-même)

Mais que reste-t-il de divin en Dieu si Dieu n’est plus qu’une première cause incorporée au monde ?

C’est la théologie rationnelle pour qui les arguments échangés ne procèdent pas de la foi mais de la raison.

PHILOSOPHES CROYANTS

Les preuves rationnelles de l’existence de Dieu

La question de l’existence de Dieu relève de la métaphysique, qui s’intéresse à ce qui dépasse l’expérience du monde sensible.

Plusieurs philosophes ont tenté de prouver rationnellement l’existence de Dieu.

Kant, dans la Critique de la Raison pure , identifie trois types d’arguments traditionnellement employés :

- l’argument physico-théologique (la beauté et l’ordre du monde prouvent l’existence d’un créateur),

- l’argument cosmologique (tout a une cause, donc il doit exister une cause première qui est Dieu),

- l’argument ontologique (Dieu étant défini comme un être parfait, et l’existence étant une perfection, Dieu existe nécessairement).

DESCARTES (1596-1650)

Il développe une preuve rationnelle particulière, fondée sur l’idée d’infini présente dans l’esprit humain. Il s’interroge : comment un être fini pourrait-il avoir le sentiment de l’infini ? S’appuyant sur le principe de la cause suffisante (un effet doit avoir au moins une cause aussi puissante que lui), Descartes conclut que seule une cause parfaite, Dieu lui-même, peut être à l’origine de l’idée de Dieu présente en nous. L’idée d’infini ou de perfection que nous portons en nous ne peut donc pas venir de nous-mêmes, mais a nécessairement une origine divine.

Le sentiment d’infini dans un être fini est une preuve de l’existence de Dieu :

Comment un être fini pourrait-il avoir le sentiment de l’infini ? Descartes se base sur un principe physique : la cause suffisante. Un effet doit avoir au moins une cause aussi puissante que lui.

C’est de cet argument sur les rapports entre la cause et l’effet que Descartes déduit l’existence de Dieu. Si l’idée de Dieu est en moi, Dieu existe ; car seule une cause parfaite, Dieu lui-même, peut être à l’origine de cet effet parfait : l’idée de Dieu. Je ne peux avoir forgé moi-même cette idée (auquel cas, Dieu n’existerait pas), car cela voudrait dire qu’une cause imparfaite est à l’origine d’un effet parfait.

Cette idée d’infini (de perfection) que je porte en moi, je n’en suis pas à l’origine. C’est Dieu qui a fait naître en moi des idées dont je ne suis pas la cause.

L’idée de perfection n’a pas une origine humaine mais divine.

« Il faut nécessairement conclure que Dieu existe ; car je n’aurais pas l’idée d’une substance infinie, moi qui suis un être fini, si elle n’avait été mise en moi par quelque substance qui fût véritablement infinie. »

LE PARI DE PASCAL

Pascal adopte une approche différente, tentant de montrer que la raison et la foi peuvent être compatibles. Contrairement à Descartes, il fonde son argumentation non sur la raison pure, mais sur le cœur et l’intuition. Son fameux « pari » ne vise pas à démontrer que Dieu existe, mais à montrer qu’il est rationnel de parier sur son existence. Si Dieu existe, le gain est infini (la vie éternelle) ; s’il n’existe pas, il n’y a rien à perdre. Il serait donc absurde de ne pas faire un pari pour lequel on a tout à gagner et rien à perdre.

Dieu est, ou il n’est pas. Mais de quel côté pencherons-nous ? La raison n’y peut rien déterminer : il y a un chaos infini qui nous sépare. Il se joue un jeu, à l’extrémité de cette distance infinie, où il arrivera croix ou pile. Que gagerez-vous

? Par raison, vous ne pouvez faire ni l’un ni l’autre ; par raison, vous ne pouvez défendre nul des deux. Ne blâmez donc pas de fausseté ceux qui ont pris un choix ; car vous n’en savez rien.

— « Non; mais je les blâmerai d’avoir fait, non ce choix, mais un choix ; car, encore que celui qui prend croix et l’autre soient en pareille faute, ils sont tous deux en faute : le juste est de ne point parier ».

— Oui ; mais il faut parier ; cela n’est pas volontaire, vous êtes embarqué. Lequel prendrez-vous donc ? Voyons. Puisqu’il faut choisir, voyons ce qui vous intéresse le moins. Vous avez deux choses à perdre : le vrai et le bien et deux choses à engager

: votre raison et votre volonté, votre connaissance et votre béatitude, et votre nature a deux choses à fuir : l’erreur et la misère. Votre raison n’est pas plus blessée, en choisissant l’un que l’autre, puisqu’il faut nécessairement choisir. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude ? Pesons le gain et la perte en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas : si vous gagnez, vous gagnez tout ; si vous perdez, vous ne perdez r i e n . G a g n e z d o n c q u ’ i l e s t , s a n s h é s i t e r . [ … ] Et ainsi, notre proposition est dans une force infinie, quand il y a le fini à hasarder à un jeu où il y a pareils hasards de gain que de perte, et un infini à gagner. Cela est démonstratif ; et si les hommes sont capables de quelque vérité, celle là l’est.

Pascal

L’existence de Dieu n’est pas démontrable rationnellement. Elle ne peut être que l’objet d’une intuition. La raison construit des raisonnements mais ne peut pas tout démontrer. Contre Descartes, Pascal affirme que considérer que la raison peut trouver l’existence de Dieu c’est ne pas avoir conscience de la limite de la raison humaine.

Ce n’est que par le cœur, c’est-à-dire par l’intuition. C’est ce que Pascal appelle la révélation : C’est-à-dire que je ne peux pas démontrer l’existence de Dieu mais j’ai l’intuition de cette existence.

Mais affirmer que ce que je crois ne peut pas être démontré, c’est s’ acheminer vers le dogmatisme (Le dogmatisme c’est quand je refuse de soumettre mes idées à la discussion, au doute tellement j’y crois fermement). Ce qui voudrait dire qu’il y aurait des vérités qui échapperaient à toute forme de démonstration.

Pour Pascal l’existence de Dieu est une vérité qui échappe à la démonstration. C’est la démarche d’un croyant mais le danger c’est le dogmatisme.

LES PHILOSOPHES DU SOUPÇON

À partir du XIXe siècle, plusieurs philosophes développent une critique radicale de la religion, remettant en question non seulement ses dogmes mais son existence même.

Ces penseurs, que Paul Ricœur a qualifiés de « philosophes du soupçon », considèrent la religion comme une illusion, une création humaine répondant à des besoins psychologiques et sociaux.

Pour les philosophes du soupçon:

- La croyance est une illusion rassurante mais aliénante :

- Ce sont les hommes qui ont créé dieu

- Pour certains, le progrès entrainera disparition de la religion

KARL MARX

« La religion est le soupir de la créature accablée, le cœur d’un monde sans cœur, comme elle est l’esprit d’une époque sans esprit. Elle est l’opium du peuple. »

Marx

Il voit dans la religion « l’opium du peuple », une forme d’aliénation qui détourne les hommes de la réalité de leur condition sociale. « La religion est le soupir de la créature opprimée, l’âme d’un monde sans cœur, de même qu’elle est l’esprit d’un état de choses sans esprit. »

Pour Marx, la religion permet de faire accepter aux classes exploitées un ordre social injuste en leur promettant une compensation dans l’au-delà. Elle est donc un instrument de domination sociale qui doit disparaître pour que les hommes puissent revendiquer leur bonheur réel ici-bas.

La misère religieuse est, d’une part, l’expression de la misère réelle, et, d’autre part, la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée, l’âme d’un monde sans cœur, de même qu’elle est l’esprit d’un état de choses sans esprit. Elle est l’opium du peuple.

Le bonheur réel du peuple exige que la religion soit supprimée en tant que bonheur illusoire du peuple. Exiger qu’il renonce aux illusions concernant son état, c’est exiger qu’il soit renoncé à un état qui a besoin d’illusions. La critique de la religion est donc, en germe, la critique de cette vallée de larmes, dont la religion est l’auréole.

La critique a effeuillé les fleurs imaginaires qui couvraient la chaîne, non pas pour que l’homme porte la chaîne sans fantaisie ni consolation, mais pour qu’il brise la chaîne et cueille la fleur vivante.

La critique de la religion désillusionne l’homme pour qu’il pense, agisse, façonne sa réalité comme un homme désillusionné, parvenu à la raison, pour qu’il gravite autour de lui-même et par suite autour de son véritable soleil. La religion n’est que le soleil illusoire qui tourne autour de l’homme, tant qu’il ne tourne pas autour de lui-même.

L’histoire a donc pour tâche, une fois que l’au-delà de la vérité s’est évanoui, d’établir la vérité de l’ici-bas. C’est en premier lieu la tâche de la philosophie, qui est au service de l’histoire, une fois démasquée la forme sacrée de l’aliénation de l’homme par lui-même, de démasquer cette aliénation sous ses formes profanes.

La critique du ciel se transforme ainsi en critique de la terre, la critique de la religion en critique du droit, la critique de la théologie en critique de la politique. » Nier la religion, ce bonheur illusoire du peuple, c’est exiger son bonheur réel. Exiger qu’il abandonne toute illusion sur son état, c’est exiger qu’il renonce à un état qui a besoin d’illusions. La critique de la religion contient en germe la critique de la vallée de larmes dont la religion est l’auréole. […]

K.Marx, Introduction à la Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel (1843)

Pour Marx, la religion incarne « le cœur d’un monde sans cœur ». Elle est un produit des rapports de domination économique, servant à légitimer l’ordre établi au profit de la bourgeoisie.

En promettant des récompenses célestes en échange des souffrances terrestres, elle fonctionne comme un antidote illusoire qui endort la révolte du prolétariat.

Mécanismes de l’illusion religieuse :

• Opium = drogue sociale : La religion étouffe artificiellement la douleur des exploités, comme un palliatif qui détourne l’attention des injustices matérielles.

• Exemple des Béatitudes : Des maximes comme « Heureux les pauvres » ou « Heureux ceux qui souffrent l’injustice » transforment la misère en vertu, faisant miroiter un salut futur pour mieux accepter l’oppression présente.

• Instrument de domination : En sacralisant la résignation, elle désarme toute velléité de contestation. Les promesses de bonheur posthume justifient l’exploitation capitaliste, maintenant les masses dans un état de soumission.

Marx y voit une supercherie : Son rôle n’est pas de libérer, mais de perpétuer l’aliénation en faisant croire que le paradis compensera l’enfer terrestre.

Pour Marx, la religion est une arme idéologique au service des dominants, utilisée pour neutraliser la lutte révolutionnaire. Elle incarne une illusion dangereuse, car elle détourne l’humanité de sa capacité à transformer le monde réel.

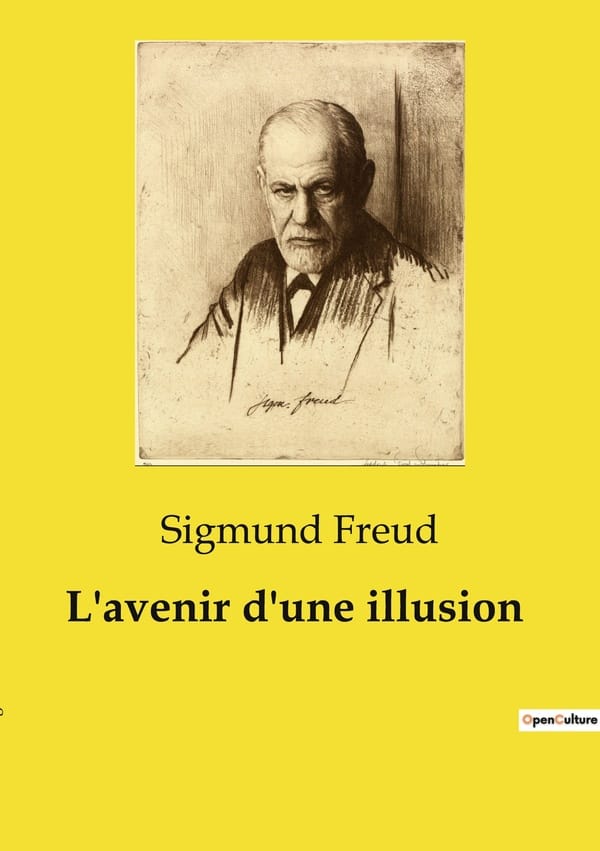

SIGMUND FREUD

Dans L’Avenir d’une illusion , il analyse la religion comme une illusion répondant à des besoins psychologiques profonds. Pour lui, les idées religieuses ne sont « pas le résidu de l’expérience ou le résultat final de la réflexion : elles sont des illusions, la réalisation des désirs les plus anciens, les plus forts, les plus pressants de l’humanité ». La religion répond au besoin infantile de protection et de consolation face aux angoisses existentielles et à la peur de la mort. Elle est une projection des figures parentales sur un plan cosmique, permettant à l’homme de supporter les difficultés de l’existence.

Les idées religieuses, qui professent d’être des dogmes, ne sont pas le résidu de l’expérience ou le résultat final de la réflexion : elles sont des illusions, la réalisation des désirs les plus anciens, les plus forts, les plus pressants de l’humanité ; le secret de leur force est la force de ces désirs. Ainsi l’impression terrifiante de la détresse infantile avait éveillé le besoin d’être protégé – protégé en étant aimé – besoin auquel le père a satisfait ; la reconnaissance du fait que cette détresse dure toute la vie a fait que l’homme s’est cramponné à un père, à un père cette fois plus puissant. L’angoisse humaine en face des dangers de la vie s’apaise à la pensée du règne bienveillant de la Providence divine, l’institution d’un ordre moral de l’univers assure la réalisation des exigences de la justice, si souvent demeurées irréalisées dans les civilisations humaines, et la prolongation de l’existence terrestre par une vie future fournit les cadres de temps et de lieu où ces désirs se réaliseront. Des réponses aux questions que se pose la curiosité humaine touchant ces énigmes : la genèse de l’univers, le rapport entre le corporel et le spirituel, s’élaborent suivant les prémisses du système religieux. Et c’est un f o r m i d a b l e a l l é g e m e n t p o u r l ’ â m e individuelle que de voir les conflits de l’enfance émanés du complexe paternel – conflits jamais entièrement résolus -, lui être pour ainsi dire enlevés et recevoir une solution acceptée de tous .

Freud, L’Avenir d’une illusion, 1927

La religion, pour Freud, ne relève ni de l’expérience sensorielle (aucun contact direct avec le divin) ni de la raison (aucune démonstration logique possible). Elle échappe au champ de la connaissance scientifique ou philosophique pour s’inscrire exclusivement dans celui de la croyance, opposée aux vérités vérifiables.

Pour les hommes, Dieu est une illusion structurante : Dieu est une construction imaginaire née de l’esprit humain, un “père idéal” projeté par les hommes pour répondre à leurs angoisses existentielles (mort, injustice, vulnérabilité).

Cette illusion est nécessaire : elle comble le besoin de protection face à l’impuissance humaine devant les aléas de la vie (angoisse de la mort, détresse matérielle ou affective).

Fonctions de l’illusion religieuse

- Rassurer : Dieu console des épreuves terrestres et promet une vie après la mort.

- Expliquer : Il répond aux mystères de la création et justifie l’ordre du monde.

- Compenser : Il incarne une justice céleste face aux injustices terrestres.

Comme l’enfant dépend du père pour survivre, l’adulte, bien qu’autonome matériellement, reste métaphysiquement dépendant. La religion prolonge cette relation en offrant un père symbolique éternel, comblant un vide affectif et existentiel.

La religion réalise les désirs les plus primitifs de l’humanité : être protégé, guidé, et échapper à l’absurdité de la condition mortelle.

Freud ne nie pas l’utilité sociale de la religion, mais la dénonce comme une névrose collective : Elle maintient l’humanité dans une forme de régression infantile, empêchant l’acceptation lucide de la finitude et de l’absence de sens transcendant.

Son analyse vise à libérer l’homme de cette dépendance en l’invitant à assumer sa condition sans recours à des fantasmes consolateurs.

Friedrich NIETZSCHE

Critique nietzschéenne de la religion

Pour Nietzsche, Dieu est une négation systématique de la vie

L’invention de Dieu représente une dénaturation radicale de l’existence : Il incarne tout ce qui méprise la vie : haine du corps, refus des désirs, condamnation de la vitalité.

Son concept inverse les valeurs : ce qui est sain (la force, la joie, l’affirmation de soi) est diabolisé, tandis que la faiblesse (résignation, renoncement) est sacralisée.

Nietzsche démonte trois illusions métaphysiques :

- L’« au-delà » : Invention visant à nier la valeur du monde présent. En promettant un “monde-vérité” suprasensible, la religion prive l’existence terrestre de sens, réduisant la vie à une antichambre du salut.

- L’« âme immortelle » : Mépris du corps élevé au rang de doctrine. Cette dualisme corps/âme engendre une hygiène de vie pathologique : les besoins vitaux (alimentation, santé, bien-être) sont relégués au profit d’une obsession morbide pour le “salut”.

- Le « péché » et le « libre arbitre » : Armes psychologiques pour criminaliser les instincts.

En culpabilisant les pulsions naturelles (désir, puissance, jouissance), la religion pervertit la relation de l’homme à lui-même. La religion c’est donc pour lui, l’ arme des faibles contre les forts

Zarathoustra a la mission d’annoncer aux hommes la venue du Surhomme et de les libérer des préceptes divins, faux et illusoires.

“Lorsque je vins pour la première fois parmi les hommes, je fis la folie du solitaire, la grande folie: je me mis sur la place publique. Et comme je parlais à tous, je ne parlais à personne. Mais le soir des danseurs de corde et des cadavres étaient mes compagnons; et j’étais moi−même presque un cadavre. Mais, avec le nouveau matin, une nouvelle vérité vint vers moi: alors j’appris à dire: “Que m’importe la place publique et la populace, le bruit de la populace et les longues oreilles de la populace!”Hommes supérieurs, apprenez de moi ceci: sur la place publique personne ne croit à l’homme supérieur. Et si vous voulez parler sur la place publique, à votre guise! Mais la populace cligne de l’oeil: “Nous sommes tous égaux.” “Hommes supérieurs,— ainsi cligne de l’oeil la populace,—il n’y pas d’hommes supérieurs, nous sommes tous égaux, un homme vaut un homme, devant Dieu— nous sommes tous égaux!”Devant Dieu!—Mais maintenant ce Dieu est mort. Devant la populace, cependant, nous ne voulons pas être égaux. Hommes supérieurs, éloignez−vous de la place publique! […] Hommes supérieurs! Maintenant seulement la montagne de l’avenir humain va enfanter. Dieu est mort: maintenant nous voulons—que le Surhumain vive”

La mort de Dieu et la métamorphose vers le Surhomme :

La proclamation « Dieu est mort » ne marque pas une fin, mais le commencement d’une renaissance. Privé de repères transcendants, l’homme est contraint de se penser lui-même, non plus comme un être soumis, mais comme un pont tendu entre l’animalité (le « sous-homme ») et le Surhomme (Übermensch).

Les trois métamorphoses :

Nietzsche décrit ce processus de libération en trois étapes symboliques :

- Le chameau : La soumission aux héritages : L’homme, comme le chameau du désert, porte docilement le poids des traditions, des morales imposées (« Tu dois ») et des vérités héritées (religion, philosophie).

Or l’accumulation passive étouffe la pensée critique ; le christianisme enseigne la résignation (« Heureux les pauvres en esprit »).

- Le lion incarne la révolte destructrice, la volonté de puissance tournée contre l’autorité. Il détruit les idoles « Dieu », la « morale des esclaves » et les illusions rassurantes. « Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d’une étoile dansante » (Ainsi parlait Zarathoustra).

L’idée est de briser les chaînes mentales pour conquérir sa liberté, même au prix du vertige existentiel.

- L’enfant :

Comme l’enfant jouant sans culpabilité, l’homme recrée ex nihilo des valeurs affirmant la vie.

Nouvelle morale : « Est bon ce que je désire » – non par caprice, mais par un oui instinctif à l’existence.

Symbolique : L’enfant représente le cycle éternel (cf. Éternel Retour), une capacité à recommencer sans nostalgie.

Une fois libéré, l’homme nietzschéen devient Surhomme : Il invente son réel : Sans Dieu, il n’y a plus de « vérité » objective, seulement des interprétations. « Il n’y a pas de faits, seulement des interprétations » (Fragments posthumes).

Il substitue au « Tu dois » religieux un « Je veux » souverain. C’est l’artiste qui transforme sa souffrance en œuvre plutôt qu’en ressentiment. Il embrasse la vie dans sa cruauté et sa beauté, sans recours à un au-delà consolateur.

La mort de Dieu ouvre un vide vertigineux, mais c’est dans ce vide que l’homme peut renaître en Surhomme – non plus soumis à des dogmes, mais sculpteur de ses propres valeurs, porté par une volonté de puissance tournée vers la vie. Ce chemin exige de traverser le désert du doute (chameau), la tempête de la révolte (lion), et l’innocence d’un recommencement radical (enfant).

LE CAS SPINOZA

Né à Amsterdam en 1632, dans une famille juive séfarade fuyant l’Inquisition portugaise. Éduqué dans la tradition talmudique, il se détourne du judaïsme orthodoxe sous l’influence de Descartes, Hobbes et des sciences modernes. Excommunié en 1656 pour « hérésies monstrueuses », il quitte Amsterdam et vit modestement en polissant des lentilles optiques.

Œuvres majeures :

• Éthique (1677, posthume) : Définit Dieu comme la Nature (Deus sive Natura), ni personnel ni providence, mais substance infinie régie par des lois déterministes.

• Traité théologico-politique (1670) : Critique la Bible comme texte humain, défend la liberté de pensée et la séparation Église-État.

Considéré comme un précurseur des Lumières, son rationalisme radical influence Hegel, Nietzsche, Einstein et le matérialisme moderne. Mort à La Haye à 44 ans, ses idées, jugées scandaleuses de son vivant, redéfinissent la métaphysique, l’éthique et la critique religieuse.

Spinoza s’inscrit dans la révolution scientifique du XVIIᵉ siècle (Kepler, Galilée, Newton), où la nature est décryptée par des lois mathématiques. Il rejette le dualisme cartésien et les dogmes religieux, proposant une vision panthéiste et déterministe de l’univers.

Dieu est la Nature

Pour Spinoza, Dieu n’est pas un être transcendant, mais la Nature elle-même, éternelle et infinie. Nier Dieu reviendrait à nier l’existence du monde.

« Dans la nature, il n’y a donc rien de contingent ; toutes choses sont déterminées par la nécessité de la nature divine à exister. » (Éthique).

La nature « naturante », c’est-à-dire Dieu en tant que cause libre et immanente, hors du temps.La nature « naturée », l’ensemble des modes finis (êtres, objets) qui découlent nécessairement de la substance divine.

Les actions humaines ne sont pas libres, mais déterminées par une chaîne infinie de causes. L’illusion du libre arbitre naît de l’ignorance des causes qui nous gouvernent.

La Nature n’a aucun dessein. Les « causes finales » (comme l’idée d’un Dieu récompensant ou punissant) sont des fictions humaines projetées sur un monde indifférent :

« La Nature n’a aucune fin qui lui soit d’avance fixée, et toutes les causes finales ne sont que des fictions humaines. «

En niant la transcendance, il invite à aimer le monde tel qu’il est, libéré de la peur du péché et de l’au-delà.

Sa vision d’un univers régi par des lois nécessaires préfigure le déterminisme physique (Einstein se disait « spinoziste »).

Spinoza révolutionne la pensée en assimilant Dieu à la Nature, rejetant toute finalité divine ou libre arbitre. Sa philosophie, à la fois rationaliste et émancipatrice, ouvre la voie à une éthique de la liberté intérieure dans un monde entièrement déterminé.

RELIGION ET SUPERSTITION

La frontière entre religion et superstition est parfois ténue, et nombreux sont les philosophes à avoir réfléchi sur cette distinction.

Lucrèce, dans De la nature des choses , distinguait déjà la véritable piété des pratiques superstitieuses : « La piété, ce n’est pas se montrer à tout instant la tête voilée devant une pierre, ce n’est pas s’approcher de tous les autels, ce n’est pas se prosterner sur le sol… mais c’est bien plutôt regarder toute chose avec sérénité. »

Spinoza a particulièrement mis en garde contre toutes les formes de superstition et d’intolérance. Il définit la superstition comme une attitude puérile et irrationnelle « fondée sur la peur de maux imprévisibles et sur l’espérance de biens hypothétiques ».

Dans le Traité Théologico-politique, il analyse comment les hommes, face à des événements incompréhensibles, forgent « d’innombrables fictions » et interprètent la nature comme si elle « délirait avec eux ». Cette tendance à voir partout des signes et des présages témoigne d’un orgueil démesuré qui place l’homme au centre de tous les événements.

“Si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires suivant un dessein arrêté, ou encore si la fortune leur était toujours favorable, ils ne seraient jamais prisonniers de la superstition.

Mais souvent réduits à une extrémité telle qu’ils ne savent que résoudre, et condamnés, par leur désir sans mesure de biens incertains, à flotter presque sans répit, entre l’espérance et la crainte, ils ont l’âme encline à la plus extrême crédulité.(…)

En effet, si, pendant qu’ils sont dans un état de crainte, il se produit un incident qui leur rappelle un bien ou un mal passés, ils pensent que c’est l’annonce d’une issue heureuse ou malheureuse et pour cette raison, bien que cent fois trompés, l’appellent un présage favorable ou funeste.(…)

De la sorte, ils forgent d’innombrables fictions et, quand ils interprètent la Nature y découvrent partout le miracle, comme si elle délirait avec eux.”

Spinoza, Traité Théologico-politique (17°)

« Si, par exemple, une pierre est tombée d’un toit sur la tête de quelqu’un et l’a tué, ils démontreront que la pierre est tombée pour tuer l’homme, de la façon suivante : Si, en effet, elle n’est pas tombée à cette fin par la volonté de Dieu, comment tant de circonstances (souvent, en effet, il faut un grand concours de circonstances simultanées) ont-elles pu concourir par hasard ? Vous répondrez peut-être que c’est arrivé parce que le vent soufflait et que l’homme passait par là. Mais ils insisteront : Pourquoi le vent soufflait-il à ce moment-là ? Pourquoi l’homme passait-il par là à ce même moment ? Si vous répondez de nouveau que le vent s’est levé parce que la veille, par un temps encore calme, la mer avait commencé à s’agiter, et que l’homme avait été invité par un ami, ils insisteront de nouveau car ils ne sont jamais à court de questions : Pourquoi donc la mer était-elle agitée ? Pourquoi l’homme a-t-il été invité à ce moment-là ? et ils ne cesseront ainsi de vous interroger sur les causes des causes, jusqu’à ce que vous vous soyez réfugié dans la volonté de Dieu, cet asile de l’ignorance »

Si, comme Nietzsche l’affirme, la philosophie doit « nuire à la bêtise », Spinoza en est un précurseur éclatant. Sa pensée démystifie radicalement les illusions humaines, qu’elles soient religieuses, superstitieuses ou anthropocentriques.

L’illusion des causes finales

Pour Spinoza, le hasard n’est ni magie ni volonté divine, mais la rencontre fortuite de chaînes causales indépendantes. L’homme, emprisonné dans son « orgueil disproportionné », s’imagine au centre de l’univers, interprétant les événements comme des signes à son intention. Un tremblement de terre, une tempête ou une épidémie ne sont pas des châtiments divins, mais des phénomènes naturels aveugles, frappant « autant l’impie que le vertueux ». Pourtant, l’humanité persiste à projeter sur la nature des intentions morales, fabriquant des « fictions » pour apaiser ses peurs.

Religion vs superstition : Le piège des présages

Spinoza distingue culte authentique et superstition :

• La superstition naît d’un mélange toxique de crainte et d’espoir, transformant la nature en oracle. Les hommes cherchent des présages, interprétant le monde comme un « délire » divin à décrypter.

• La religion, détournée par des institutions (Églises, clergé), devient un outil de pouvoir. Ces « bandes d’individus » exploitent les peurs pour asseoir leur autorité, provoquant guerres et divisions. Spinoza dénonce cette collusion entre politique et religieux, une analyse d’une modernité frappante face aux intégrismes contemporains.

Libre arbitre et déterminisme : L’ignorance des causes

Les hommes se croient libres car ils ignorent les causes qui les déterminent. Ils inventent un Dieu « bienveillant » à leur image, croyant naïvement que la nature est ordonnée pour leur convenance. Spinoza raille cette arrogance :

« Ayant considéré les choses comme des moyens, ils ne pouvaient croire qu’elles se fussent faites elles-mêmes … Ils ont admis que les Dieux disposent tout à l’usage des hommes, pour se les attacher et être grandement honorés. … Ainsi, ce préjugé est devenu superstition. » (Éthique, Livre I, Appendice*).

En croyant que « la Nature ne fait rien en vain », l’homme projette ses désirs sur le cosmos, fabriquant un Dieu anthropomorphe et des rites absurdes.

Kierkegaard (1819-1855), existentialiste et pourtant croyant, il ironise sur la croyance en l’immortalité de l’âme et en l’intercession des pouvoirs temporels : « L’Église est une entreprise de transport vers l’éternité qui n’évite le discrédit que parce que l’on est sans nouvelle des voyageurs »