H. de BALZAC, LE CHEF D'OEUVRE INCONNU

TABLE DES MATIERES

BALZAC ET SON ÉPOQUE

Honoré de Balzac (1799-1850)

Balzac meurt à 51 ans, en 1850, probablement tué par les 50 tasses de café qu’il consommait par jour pour mener à bien, par un travail acharné de création, sa Comédie humaine. Il n’aura le temps d’écrire que 95 des 143 livres qui devaient la composer. Il a néanmoins eu le temps de donner vie à plus de 2000 personnages.

Dans cette fresque gigantesque, il se donnait pour tache de peindre « les mystères du cœur humain ». Il comparait son oeuvre à une cathédrale. L’ensemble devait être organisé de manière à permettre de saisir du regard toute l’époque, tous les milieux sociaux et l’évolution des destinées.

Profondément influencé par les théories de Cuvier , Balzac considérait qu’il existe « des Espèces Sociales comme il y a des Espèces Zoologiques » et que les espèces sociales offrent une bien plus grande variété car « les habitudes, les vêtements, les paroles, les demeures d’un prince, d’un banquier, d’un artiste, d’un bourgeois, d’un prêtre et d’un pauvre sont entièrement dissemblables et changent au gré des civilisations. »

En poussant la précision du détail jusqu’à l’hyperbole, le réalisme balzacien se transforme en vision. Certains récits appartiennent au fantastique tandis que d’autres sont plus mystiques, voire ésotérique .

Charles Baudelaire (1821-1857), l’auteur des Fleurs du mal et du Spleen de Paris, lui reconnaîtra un « goût prodigieux du détail, qui tient à une ambition immodérée de tout voir, de tout faire voir, de tout deviner, de tout faire deviner ».

L'OEUVRE DE BALZAC

Lorsqu’en 1818, Balzac commence sa carrière d’écrivain, le roman est encore considéré comme un genre mineur réservé aux femmes ! Il y a pourtant eu au XVIII° quelques grands romans, comme Manon Lescaut de l’abbé Prévost ou La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau ,mais ils sont considérés comme des exceptions.

Ainsi, comme c’était le cas au XVII°, la tragédie est toujours le genre noble et être auteur de roman ne prédit pas la gloire…puisque le roman n’est pas assez codifié et donc ne peut prétendre au Beau… Histoire du roman

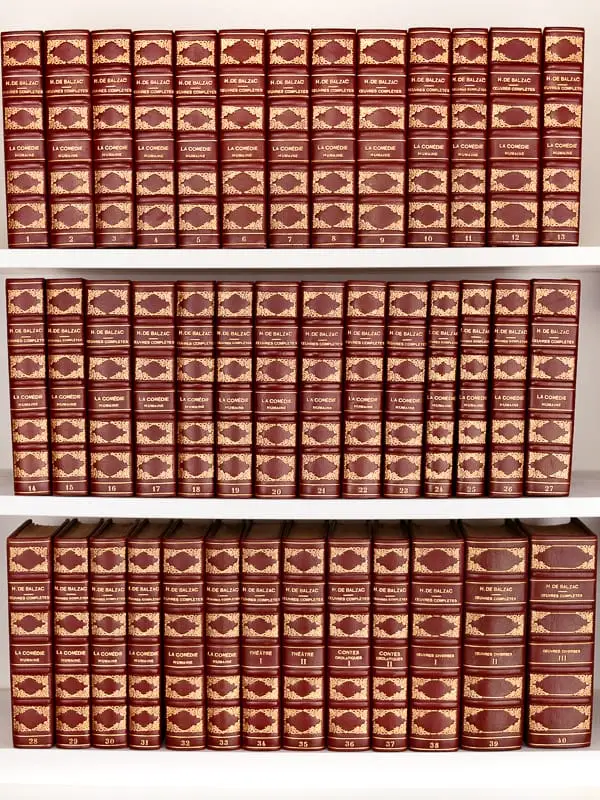

LA COMEDIE HUMAINE

Dans cette oeuvre colossale composée de 95 romans écrite entre 1830 et 1850, Balzac veut se faire le peintre de la société de son temps et rendre compte des bouleversements politiques et économiques qu’elle connaît.

Il pense que la société ressemble à la nature par sa composition et son organisation ; il se propose donc d’étudier les espèces sociales comme les scientifiques étudient les espèces animales.

- Études de mœurs, divisée en six sections : Scènes de la vie privée, de la vie de province, de la vie parisienne, de la vie politique, de la vie militaire, de la vie de campagne

- Études philosophiques

- Études analytiques

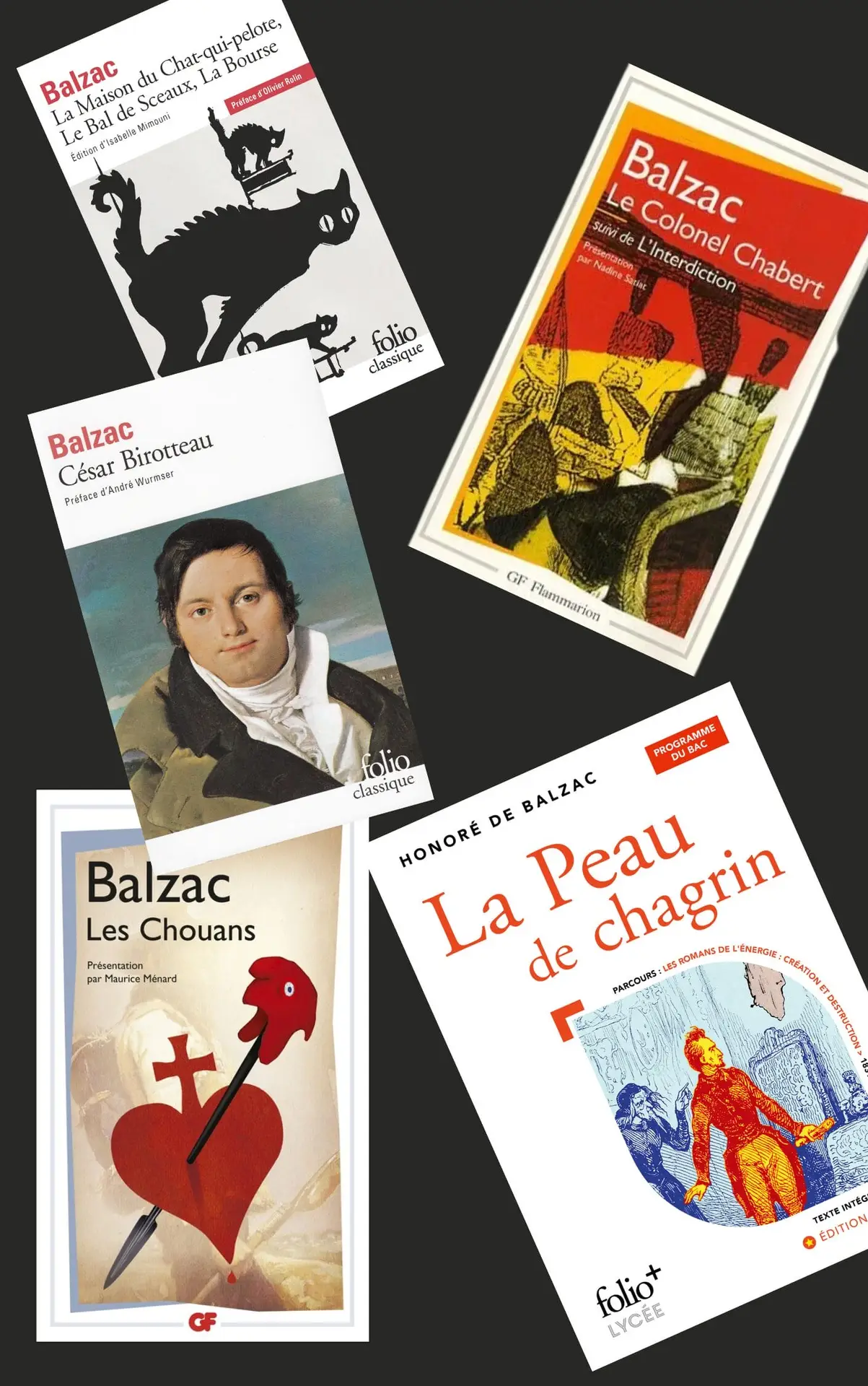

Voici quelques œuvres majeures de La Comédie humaine :

ETUDES DE MOEURS

Scènes de la vie privée

- La Maison du chat-qui-pelote (1830)

- Le Bal de Sceaux (1830)

- La Femme de trente ans (1831)

- Gobseck (1830)

- Le Colonel Chabert (1832)

Scènes de la vie parisienne

- Le Père Goriot (1835)

- Splendeurs et misères des courtisanes (1838-1847)

- César Birotteau (1837)

- La Maison Nucingen (1838)

Scènes de la vie politique, militaire et de campagne

- Les Chouans (1829)

- Une ténébreuse affaire (1841)

- Le Médecin de campagne (1833)

- Le Curé de village (1839)

- Les Paysans (1844)

ÉTUDES PHILOSOPHIQUES

Cette section regroupe des récits où Balzac explore les grandes questions de l’art, de la création et de la pensée humaine, à travers des réflexions philosophiques et parfois fantastiques

Scènes de la vie politique, militaire et de campagne

- Le Chef d’oeuvre inconnu (1831)

- La Peau de chagrin (1831)

- Louis Lambert (1832)

- Séraphîta (1835)

- La Recherche de l’absolu (1834)

ÉTUDES ANALYTIQUES

L’objet principal des Études analytiques est d’exposer et d’analyser les principes fondamentaux qui régissent la société et la nature humaine. et visent à remonter aux principes, c’est-à-dire à dégager les lois générales qui sous-tendent les comportements humains et sociaux

Scènes de la vie politique, militaire et de campagne

Physiologie du mariage (1829)

Petites misères de la vie conjugale (1846)

Le Chef-d’œuvre inconnu est une nouvelle publiée pour la première fois dans le journal L’Artiste en août 1831. L’œuvre connaît plusieurs versions successives : d’abord sous le titre Maître Frenhofer, puis Catherine Lescault, conte fantastique, avant d’être intégrée aux Études philosophiques en 1837 et finalement à La Comédie humaine en 1846, sous le titre actuel.

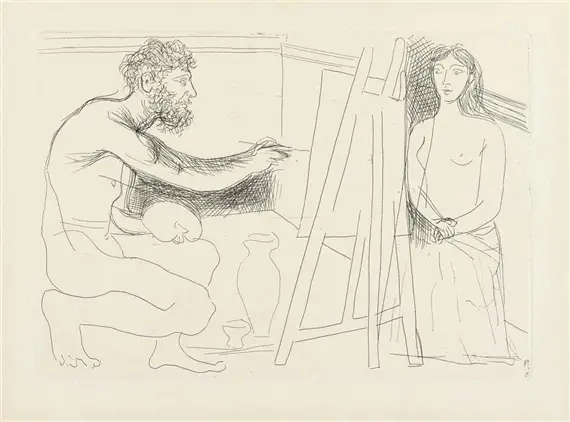

Cette nouvelle est une réflexion sur l’art qui met en scène le jeune peintre Nicolas Poussin qui, en compagnie du vieux maître Frenhofer, rend visite à un troisième peintre, Porbus, qui achève dans son atelier une grande toile intitulée Marie l’Égyptienne. Frenhofer se permet de retoucher le tableau, qu’il embellit, tout en avouant qu’il ne parvient pas à finir la toile qui l’obsède depuis dix ans: un portrait de Catherine Lescault, La Belle Noiseuse, chef d’œuvre inconnu parce que personne ne l’a jamais vu. S’il doute et peine à le finir, c’est qu’il n’a pas le modèle parfait, la beauté idéale.

LE CONTEXTE DE L'OEUVRE

Au moment de l’écriture (XIX°)

- 1800-1815: apogée et déclin du Néoclassicisme (art pompier)

- 1815-1840: le Romantisme

- 1831 Le Chef d’oeuvre inconnu

- 1840-1860: Réalisme (contre Académisme)

- 1860-1880: Impressionnisme

- 1880-1900: du Néo-impressionnisme au Fauvisme

Au moment du récit (XVII°)

- Le récit se passe en 1612 :

- Henri IV a été assassiné en 1610. La mère de Louis XIII , Marie de Médicis est régente. Porbus, peintre de cour

- La peinture flamande avec Pierre Paul Rubens (1577-1640)

- La peinture italienne de la Renaissance : Le Caravage (1571-1610); Ludovico Carrache (1555-1619)

LA GENÈSE DE L'OEUVRE

La nouvelle est marquée par l’influence des contes d’Hoffmann : Dans La Cour d’Artus un peintre voit son chef-d’œuvre en imagination mais ne le réalise pas sur la toile et Hoffmann écrit : « il voit l’infini et sent l’impuissance d’y atteindre » Ce personnage annonce celui de Frenhofer.

En 1831, quand la nouvelle est insérée dans le volume Romans et contes philosophiques, Balzac fait de Frenhofer, non plus un être possédé mais un fou. Quelques touches de surnaturel persistent mais la nouvelle s’oriente clairement vers le philosophique .

En 1837, lors d’une nouvelle édition,le texte augmente de plus de moitié grâce au développement des discours techniques et théoriques au sujet de la peinture. De plus, Balzac ajoute un dénouement énigmatique … La nouvelle acquiert ainsi le statut de nouvelle d’art philosophique.

En 1845, Balzac ajoute la dédicace mystérieuse « A un Lord » suivi de lignes de points et fait entrer le récit dans La Comédie humaine. La nouvelle figure dans le tome XIV, le premier des Études philosophiques , en compagnie de La Peau de chagrin et de La Recherche de l’absolu .

LA GENRE DE L'OEUVRE : Conte ? Nouvelle ?

LE CONTE

Forme orale très ancienne, issue de la culture populaire .

C’est une forme close , sa structure est toujours la même : passage d’un état à un autre (schéma narratif : état initial, élément perturbateur, action, élément de résolution, situation finale)…)

Histoire imaginaire en rupture avec l’univers ordinaire sans souci de vraisemblance, personnages schématisés, réduits souvent au symbolique.

Absence d’indication temporelle « il était une fois » …

Le conte est un apologue qui cherche à divertir et instruire. Il peut avoir un sens philosophique moral ou social. C’est au 17e avec Charles Perrault et La Fontaine qu’il va prendre ses lettres de noblesse. Il va alors peu à peu se rapprocher de la nouvelle.

LA NOUVELLE

Apparaît au XV°

Au XIX° ,la nouvelle apparaît toujours comme une histoire vraie mais étonnante et inquiétante.(cf. Maupassant)

Il y a des références à des lieux, évènements et personnages réels.

La fin est souvent ouverte (contrairement au conte).

Le sujet est restreint.

La nouvelle se clôt sur une chute.

UNE DIMENSION FANTASTIQUE...

Dans les années 1830, le fantastique est un domaine privilégié du romantisme notamment dans les récits courts (influence d’Hoffmann et d’Edgar Poe)

Le Chef-d’œuvre inconnu s’ouvre sur un cadre réaliste : l’atelier du peintre Porbus en 1612.

Mais il survient un événement troublant : l’apparition d’un mystérieux vieillard. Lorsqu’il le rencontre dans l’escalier qui mène à l’atelier de Porbus, le jeune homme (Poussin) perçoit en lui « quelque chose de diabolique » sous une « couleur fantastique »

Cette ouverture permet d’entretenir un mystère, l’hésitation du lecteur : est-ce l’imagination de Poussin? Ou est-ce autre chose ? Ce qui renforce encore le mystère c’est que le vieillard ne sera nommé que bien plus tard, comme le jeune homme d’ailleurs.

Le fantastique permet à Balzac de suggérer les mystères de l’art.

LE PARADOXE DU TITRE...

Comment concevoir un chef-d’œuvre inconnu ?

L’adjectif « inconnu » est équivoque .

Le titre Le Chef-d’œuvre inconnu combine plusieurs fonctions.

INCONNU

L’adjectif « inconnu » est équivoque .

Inconnu parce que Frenhofer peint son tableau dans le plus grand secret : On ne le découvrira pas avant la fin du chapitre II même s’il le nomme à plusieurs reprises :« Catherine Lescault » et qu’il l’évoque devant ses amis peintres comme une œuvre parfaite .

L’adjectif « inconnu » peut aussi signifier « méconnu ». Le chef-d’œuvre n’est pas encore reconnu, identifié comme tel par Porbus et Poussin : ces spectateurs de 1612 n’ont pas les aptitudes (innées ou acquises) nécessaires pour apprécier l’œuvre qui a renoncé à l’idée d’imitation ; ils ne peuvent abandonner les préjugés, les codes traditionnels de la peinture classique.

– Ou sa valeur ne serait pas perceptible immédiatement, elle nécessiterait une initiation. Le récit, en ce sens, l’oppose clairement à la sainte Marie égyptienne peinte par Porbus qui, elle, est « un chef-d’œuvre pour tout le monde » (l. 271) ; « inconnu » signifie alors « provisoirement illisible ».

CHEF D’OEUVRE

Caractère paradoxal : Le statut de Chef-d’oeuvre suppose d’être…reconnu ! Or, là, le chef-d’œuvre reste inconnu car dérobé aux regards par Frenhofer. Il existe, mais caché.. sous une toile « de serge verte », et masqué par des couches de peinture superposées. Le lecteur attend alors du récit le dévoilement de ce chef-d’œuvre.

Ce titre peut également faire référence, en 1831, au mythe du chef-d’œuvre absolu qui hante l’époque romantique. En regard de cet idéal, toute œuvre réelle ne peut qu’être insatisfaisante et doit demeurer invisible pour ne pas laisser paraître son imperfection. Le tableau de Frenhofer reste inconnu car irréalisable. Il n’existe, unique (l’article défini souligne cette unicité) et parfait, que dans l’imaginaire du peintre.

Enfin, peut-être n’y a-t-il pas de chef-d’œuvre, à l’exception du « pied vivant » qui émerge du chaos de lignes et de couleurs. Le secret est alors celui d’une absence.

UNE DEDICACE ENIGMATIQUE...

La dédicace que Balzac ajoute au Chef-d’œuvre inconnu dans l’édition Furne en 1846 reste mystérieuse : qui est ce « Lord » ? S’agit-il d’un rappel du pseudonyme « Lord R’Hoone » dont Balzac a signé plusieurs romans de jeunesse, et qui donne à lire, par anagramme, le prénom de l’écrivain, Honoré ?

Les cinq lignes de points qui suivent cette dédicace composent un texte illisible, effacé, qui annonce la figure effacée sur la toile de Frenhofer.

La typographie donne à voir au lecteur ce que Poussin et Porbus vont apercevoir sur le tableau du vieux peintre au terme du récit : « une multitude de lignes bizarres » (l. 876).

MYSTERE DES NOMS ET DES CORPS

Les noms de Poussin et Fenhofer ne sont que tardivement révélés dans le récit

Le corps de Catherine Lescaut est doublement caché : par le récit lui-même qui annonce sans cesse « cette œuvre tenue si longtemps secrète » sans qu’elle ne soit dévoilée jusqu’au dénouement et par les couches de peinture qui recouvre presque entièrement la figure de Catherine en ne laissant apparaître qu’un « pied délicieux ».

Les termes mêmes de « secret », « mystère », « énigme » sont nombreux et suscitent la curiosité. Il y a un manque informatif volontaire. Lorsque Poussin cherche à connaître le nom du vieil artiste, Porbus « se mit un doigt sur les lèvres »

STRUCTURE DE LA NOUVELLE

Le récit est divisé en deux chapitres :

I. Gillette

II. Catherine Lescault

Ces titres mettent en présence la femme réelle(Gillette) et la femme peinte(Catherine Lescault).

On peut le diviser en quatre étapes qui correspondent aux quatre lieux de l’action. Celle-ci s ‘étend sur une seule journée.

- Dans l’escalier qui mène chez Porbus (jusqu’à « Bonjour, maître »)

Entrée en scène des 3 personnages principaux. Poussin et Frenhofer (pas encore nommés) s’opposent sur tous les plans : âge, vêtements, attitude…comme s’opposeront leurs destins de peintres.

- Dans l’atelier de Porbus :

Poussin et Frenhofer ne sont toujours pas nommés. Effet de mystère

- a) description de l’atelier :Balzac imite le clair-obscur en peinture

- b) tableau de Marie l’ égyptienneet critique de Frenhofer.

- c) Correction du tableaupar Frenhofer.

- Chez Frenhofer

- a) Adamde Mabuse et le portrait de femme de Frenhofer.

- b) discours sur le chef-d’œuvre inconnu

- c) transfiguration de Frenhofer. Il recherche « l’introuvable Vénus ». Ce sera le ressort dramatique du récit

- d) présentation et critique de Frenhofer par Porbus : s’agit-il d’un fou ou d’un génie ?

- Dans la chambre de Poussin

Gillette entre en scène : son arrivée introduit le thème de l’amour et l’antagonisme entre amour et art.

Une ellipse* de trois mois sépare ces deux chapitres.

II. CATHERINE LESCAUT

Ce chapitre s’étend sur deux journées

Unité de lieu du chapitre : la maison de Frenhofer

Les étapes sont donc liées aux entrées des personnages :

1 Frenhofer et Porbus.

A la fin du 1er chapitre, il avait été envisagé que Gillette pose nue pour Frenhofer. Dans cette partie rappeldu marché et analogie de Frenhofer entre amour et

passion artistique

2 Arrivée de Gilette et Poussin

Insistance antagonisme entre art et amour

3 le dévoilement du chef-d’œuvre

Dans l’atelier de Frenhofer :entrée de la femme peinte qui est elle aussi un personnage

Dénouements :

a) Le 1er montre l’échec de l’art : opposition entre les discours de Frenhofer sur son tableau et la réalité de ce tableau tels que les autres le perçoivent.

b) Le 2° montre l’échec de l’amour : symétrie entre les 2 fins de chapitres autour du thème du mépris.

c) Le 3° qui reste ambigu: la mort de Frenhofer : Suicide d’un artiste désespéré de son échec ou punition qu’il s’inflige pour avoir commis sacrilège en montrant son tableau ?Aboutissement ultime de sa folie, retour à l’absolu ?

On a donc :

une forte concentration temporelle et un resserrement spatial (des lieux) : ateliers parisiens de Porbus, Poussin, Frenhofer

Un espace théâtralisé : L’entrée en scène de Frenhofer est marqué par « les trois coups à la porte » de Porbus.

LES PERSONNAGES

- Personnages réels

Frans Pourbus (ou Porbus)

dit le Jeune, né à Anvers vers 1569-1570, mort à Paris en 1622, est un peintre flamand

Frans Pourbus commence par se distinguer comme portraitiste à la courde Bruxelles.

Il est remarqué par le duc de Mantoue, il y résidera de 1599 à 1609 Il côtoie probablement Pierre Paul Rubens qui est aussi l’invité du duc de Mantoue entre 1601 et 1608.

Il est appelé à Paris par Marie de Médicis. Il vient une première fois pour un bref séjour à l’occasion du baptême de Louis XIII en 1606, puis il s’installe définitivement à Paris à partir de septembre 1609. En 1618, une pension annuelle lui est allouée en qualité de « peintre du roi » et, la même année, il est naturalisé français.

C’est lui qui a permis d’implanter en France le portrait d’apparat. Parmi ses œuvres marquantes, signalons le Portrait de Henri IV (cuirassé), et le Grand Portrait en pied de la reine Marie de Médicis portant la somptueuse robe aux fleurs de lys de son sacre…

Nicolas POUSSIN (1594-1665)

L’ œuvre de Nicolas Poussin incarne le classicisme dans la peinture française du XVIIe siècle.

Nicolas Poussin est réellement arrivé de Normandie à Paris en 1612.

Ses premières œuvres révèlent l’influence de Titien et de l’art vénitien, caractérisées par une sensualité et une richesse coloriste. Des œuvres comme L’Inspiration du Poète (1629-1630) montrent cette période d’apprentissage

À partir de 1633, Poussin adopte un style plus sévère et cérébral qui met l’accent sur des formes clairement délimitées et des couleurs froides et pures. L’influence de Raphaël devient prépondérante dans des sujets souvent historiques ou bibliques.

Maturité artistique (1640-1650)

Les années 1640 constituent l’apogée de sa carrière avec des chefs-d’œuvre comme Éliézer et Rebecca, La Sainte Famille aux marches et Le Jugement de Salomon. Il développe sa “théorie des modes” en 1647, principe selon lequel tous les aspects d’une peinture doivent être choisis pour susciter une émotion appropriée au sujet.

Dernière période (1650-1665)

Ses dernières années sont marquées par une évolution vers les paysages et les allégories, notamment avec le cycle des Quatre Saisons (1660-1664). Malgré un tremblement de la main droite, sa faculté d’invention et sa maîtrise restent intactes.

À sa mort en 1665, Poussin est l’un des peintres les plus respectés des cercles artistiques romains. Surnommé “Le Raphaël français”, il est considéré comme l’un des plus grands maîtres classiques de la peinture française.

Le personnage de la nouvelle :

Pourquoi Balzac choisit-il Poussin ? Poussin est considéré au 19e comme l’héritier de la grande tradition classique française ; il incarne un modèle. Artiste solitaire refusant les honneurs, indépendant… Il refusera peu à peu les contraintes des commandes imposées et préservera sa liberté de créateur comme Frenhofer dans le Chef d’oeuvre inconnu.

Mais sa peinture est exigeante, c’est le fruit d’une recherche. Il écrit dans une lettre en 1647 « grandes théories et pratiques jointes ensemble » ce qui est précisément la leçon que Porbus donne aux jeunes Poussin dans ce texte

Enfin, comme Frenhofer dont Porbus dit que « il est encore plus poète que peintre », Poussin fera sienne la formule d’un poète italien : « la poésie est une peinture qui parle, la peinture une poésie muette » .

Poussin a par ailleurs un point commun avec Balzac : il a lui aussi recours à des figurines de cire qu’ il place dans un petit théâtre pour travailler la composition de ses toiles. Balzac utilise de même des figurines comme aide-mémoire pour les personnages de la Comédie humaine.

Enfin, comme Frenhofer dont Porbus dit que « il est encore plus poète que peintre », Poussin fera sienne la formule d’un poète italien : « la poésie est une peinture qui parle, la peinture une poésie muette » .

Poussin a par ailleurs un point commun avec Balzac : il a lui aussi recours à des figurines de cire qu’ il place dans un petit théâtre pour travailler la composition de ses toiles. Balzac utilise de même des figurines comme aide-mémoire pour les personnages de la Comédie humaine.

- Personnages fictifs

FRENHOFER

Est-il un artiste romantique ? (voir tableau)

Bien que peintre fictif du XVIIe siècle, certaines de ses idées rejoignent les théories et les pratiques des peintres romantiques :

– affirmation du primat de la couleur sur le dessin

– idée d’un inachèvement de l’œuvre

– importance d’un art d’expression plus que de représentation

Delacroix écrit en 1824 : « la nouveauté est dans l’esprit qui crée, et non dans la nature qui est peinte » . Cette formule se rapproche de celle de Frenhofer : « la mission de l’art pas de copier la nature, mais de l’exprimer ».

Il y a dans la peinture de Frenhofer des similitudes avec la peinture de Delacroix : empâtement de couleur, touches épaisses de peinture pour rendre l’impression du relief et du mouvement sur ses toiles. En même temps Frenhofer recommande le travail inverse : « en effaçant les saï et le grain de la pâte » ce qui ressemble plutôt un travail académique. il est donc difficile de définir l’esthétique de Frenhofer qui semble rechercher une synthèse impossible…

D’autant que Frenhofer s’appuie également sur une conception ancienne qu’on trouvait dans les anamorphoses du XVIe siècle et certaines peintures baroques : il n’existe pas de perspective unique et l’œuvre n’est pas un absolu.

Influence du néoclassicisme : deuxième moitié du 18e jusqu’au début du 19e cette esthétique cherche dans l’imitation des œuvres de l’Antiquité un beau idéal. Le mouvement est illustré notamment par David.

D’ailleurs le pied nu admirable, seul élément reconnaissable sur le tableau de Frenhofer est comparé à « un torse de quelque Vénus en marbre de Paros ». C’est donc à la statuaire antique que se réfère le narrateur pour évoquer la perfection atteinte par le maître.

Oeuvres de David (1748-1825)

Frenhofer, comme Prométhée, et Frankenstein, veut dérober le secret de Dieu ; comme Prométhée il est ambivalent : « je suis donc chez le dieu de la peinture »s’écrie Poussin (p. 54). Pourtant, apercevant Frenhofer pour la première fois, le jeune homme voit quelque chose de diabolique dans cette figure (p. 44). Plus tard, lorsqu’il le regarde peindre : « il semblait qu’il y eût dans le corps de ce bizarre personnage un démon qui agissait par ses mains » (p. 52). Le peintre est une sorte de rival de Dieu ; d’ailleurs le tableau de Mabuse qui est présenté est un Adam qui selon Frehofer est « bien vivant ».Mabuse, comme Dieu, a donné vie à son Adam.

Représenter, pour Frenhofer, c’est créer. Il ne faut pas oublier que créer, au sens propre du terme, ce n’est pas fabriquer quelque chose d’un peu nouveau, c’est donner vie (à Adam, comme Dieu, ou comme Mabuse).

Ainsi, personnages réels (dans des situations fictives) et personnages fictifs se mêlent dans ce récit.

De nombreux peintres y sont évoqués épisodiquement, tels Rembrandt, Raphaël, Hans Holbein, Dürer, Titien, Véronèse ou Giorgion (Giorgione), références balzaciennes récurrentes en matière d’art. Balzac met en scène trois générations de peintres.

MABUSE

désigne Jan Gossaert (ou Gossart), dit Jan de Mabuse (ou de Maubeuge), un peintre flamand qui a vécu de 1478 à 1532. Il s’agit donc d’un autre personnage historique réel que Balzac intègre dans sa fiction.

Mabuse apparaît comme le maître vénéré de Frenhofer . Selon Porbus, le vieux Frenhofer est le seul élève que Mabuse ait voulu faire. Cette relation privilégiée fait de Frenhofer l’héritier unique des secrets artistiques du maître flamand.

D’autant que Mabuse est présenté comme possédant « le secret de donner de la vie aux figures ». Ce qui constitue le cœur de l’enseignement artistique qu’il transmet à Frenhofer.

La relation entre Mabuse et Frenhofer dépasse le simple apprentissage artistique. Frenhofer est « devenu son ami, son sauveur, son père » et « a sacrifié la plus grande partie de ses trésors à satisfaire les passions de Mabuse ». En échange de ce soutien financier, Mabuse lui lègue ses secrets picturaux.

Paradoxalement, Mabuse n’apparaît dans la nouvelle que par ses œuvres et les souvenirs qu’en garde Frenhofer. Cette absence physique renforce son statut mythique et souligne la solitude créatrice de Frenhofer, dernier dépositaire de ses secrets perdus.

Mabuse incarne ainsi dans Le Chef-d’œuvre inconnu la figure du maître absolu, détenteur des secrets ultimes de l’art pictural, dont la disparition laisse son unique disciple face au défi impossible d’ égaler son génie.

GILLETTE

Gillette est la maîtresse dévouée de Nicolas Poussin, incarnant la femme aimante qui partage la vie précaire de l’artiste. Dotée d’une beauté exceptionnelle et parfaite, elle appartient à cette catégorie de « créatures généreuses » qui soutiennent le génie masculin en épousant ses misères et ses caprices.

Poussin, rongé par l’ambition artistique, transforme Gillette en monnaie d’échange en la proposant comme modèle à Frenhofer pour contempler La Belle Noiseuse . Malgré sa réticence initiale, elle accepte par amour ce sacrifice qui met à mal sa pudeur et son intégrité féminine. Lors de la séance de pose, elle apparaît vulnérable et humiliée, comparée à « une jeune Géorgienne innocente » présentée à un marchand d’esclaves.

L’épreuve bouleverse radicalement Gillette. Tragiquement « oubliée dans un coin » lors de la révélation de l’œuvre, elle exprime sa désillusion profonde : « Je te méprise. Je t’admire et tu me fais horreur. Je t’aime et je crois que je te hais déjà ». Elle comprend que l’amour de Poussin pour l’art dépasse celui qu’il éprouve pour elle.

Gillette incarne la vie face à l’art, son corps vivant s’opposant au « corps peint » de Catherine Lescault. Elle symbolise la réalité humaine sacrifiée sur l’autel de l’idéal artistique, représentant toutes les victimes de l’égoïsme créateur masculin. Sa lucidité finale contraste avec l’aveuglement des trois peintres, faisant d’elle la voix de la raison dans cette tragédie de l’art.

CATHERINE LESCAULT

Catherine Lescault, surnommée « La Belle Noiseuse » , est un personnage fictif et pictural créé par le maître Frenhofer. Elle n’existe que par et dans la peinture, constituant le sujet du mystérieux chef-d’œuvre sur lequel Frenhofer travaille depuis dix ans en secret.

Catherine Lescault représente toute la vie de Frenhofer . Le vieux maître est complètement épris de son tableau au point que cette œuvre devient pour lui plus réelle que la réalité elle-même. Il refuse catégoriquement de dévoiler son travail, gardant jalousement l’accès à son atelier.

Frenhofer peine à terminer cette œuvre car il estime n’avoir pas trouvé le modèle parfait , « la beauté idéale » qui donnerait vie à Catherine. Cette recherche obsessionnelle de la perfection absolue le conduit à reprendre sans cesse son travail.