ANALYSE DE LA PESTE DE CAMUS

TABLE DES MATIERES

La Peste pose la question de l’humanisme au XXe siècle.

Albert Camus se situe au carrefour de grandes questions qui ont tourmenté ses contemporains : l’origine et l’absurdité du mal, la responsabilité de l’homme dans la Cité.Loin d’être un apologue* simpliste, le roman permet de s’interroger, grâce au détour que permet la fiction,sur les liens entre réel et allégorie, réalisme et poésie.

PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE

En quoi le fléau qui s’abat sur la ville d’Oran est-il révélateur du regard que portent les personnages et, à travers eux, le romancier, sur le monde ?

En quoi les différentes représentations de la Peste dans le roman illustrent-t-elles la vision du monde de Camus ?

LES ORIGINES DE LA PESTE

La Peste est publiée en 1947.

A l’origine, il y a la lecture de Moby Dick de Melville : la poursuite de la baleine blanche qui pour Camus est l’incarnation mythique de la lutte de l’homme contre le mal.

Autre source de La Peste : une épidémie de typhus qui a sévi en Algérie en 1941-1942

Mais lorsque l’œuvre paraît en 1947, l’analogie entre la peste et l’occupation nazie en France est évidente.

Camus dira : « je veux exprimer au moyen de la peste l’étouffement dont nous avons souffert et l’atmosphère de menaces et d’exil où nous avons vécu » Carnets

Mais le vrai sujet de La Peste, ce n’est pas l’Histoire. C’est le drame de la condition humaine confrontée à l’absurdité du destin.

LE CONTEXTE DE LA PESTE

Orphelin d’un père mort au début de la Grande Guerre , Camus est marqué au plus près par le dénouement tragique de la guerre d’Espagne (1936) et épouvanté par l’essor des totalitarismes qui entraîne la Seconde Guerre mondiale. Révolté par Hiroshima et horrifié par la découverte du génocide des Juifs , Camus qualifie son siècle de « siècle de la peur » et s’engage sur tous les fronts en tant qu’intellectuel résistant et journaliste .

Le déchaînement des idéologies, la guerre, l’Occupation, la collaboration, les massacres de masse et les génocides peuvent être représentés par la peste. L’enfermement en est une conséquence. Camus fait ainsi allusion aux catastrophes du siècle. Mais son roman ne se limite pas à cela.

La deuxième guerre mondiale et ses horreurs a fait prendre conscience à l’homme de l’absurdité du monde. Camus l’exprime dans L’Etranger, Le Mythe de Sisyphe et Caligula. Mais avec La Peste, Camus passe de l’absurde à la solidarité : le monde n’est pas à comprendre, il est à améliorer.

La Peste annonce une évolution essentielle vers l’humanisme et la fraternité, seules morales acceptables. (Voir L’Ami allemand)

Peste et occupation

Le moment de l’écriture (fin 1940 – printemps 1942) et de publication (1947) de l’oeuvre invitent à considérer La Peste comme renvoyant à la guerre. La Seconde Guerre mondiale a en effet bouleversé les mentalités et la vie de chacun. Certains intellectuels et écrivains ont donc tenté de comprendre l’évènement et se sont donnés pour tâche de prendre parti, de « s’engager » politiquement .

Des points de comparaison significatifs entre la peste et la Seconde Guerre mondiale sont établis dans le roman :

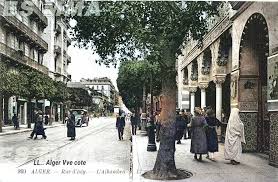

Le contexte de l’histoire

Oran dans les années 1940. Cette date est suffisamment importante dans l’histoire de l’humanité pour que la référence à la guerre soit claire. Oran est rapidement présentée comme une « ville fermée » , envahie par les rats puis par la maladie (le roman insiste sur le terme « invasion » ). Cette situation fait ainsi référence à la France occupée par l’armée nazie, qu’on appelait d’ailleurs « la peste brune » (en raison de la couleur des uniformes allemands).

Le narrateur insiste aussi sur la parenté générale entre les deux fléaux :

« Il y a eu dans le monde autant de pestes que de guerres. Et pourtant pestes et guerres trouvent toujours les gens aussi dépourvus » .

Le texte utilise de nombreux termes du lexique guerrier : « vie de prisonniers » , « interminable défaite » , etc.

Suivant cette interprétation, les efforts du docteur Rieux et de ses amis font référence à la Résistance en France sous l’occupation allemande.

De nombreux éléments font référence à la vie quotidienne sous l’occupation.

- échange difficile voire impossible avec la zone libre

- instauration d’un couvre-feu par les autorités

- fil devant le magasin qui s’allonge à cause de la mise en place du rationnement est mis en place d’un marché noir

- évocation des camps de concentration et d’extermination puisque les autorités mettent en place « un camp d’isolement » dans un stade (rafle du Vel’ d’Hiv’ ?)

- Certains quartiers sont isolés parce qu’ils sont trop contaminés (le ghetto juif)

- « les fours crématoires » dans l’avant-dernier chapitre où il est fait mention de « ce peuple abasourdi dont tous les jours une partie, entassés dans la gueule d’un four, s’évaporait en fumée »

- et l’époque de la libération : les portes s’ouvrent, on organise de « grandes réjouissances », des trains arrivent pour amener les personnes qui avaient été séparées de leurs familles par la maladie

LE GENRE DE LA PESTE

UNE CHRONIQUE ?

Un roman entre chronique réaliste et récit mythique

Le genre de la chronique est très ancien. Il existait avant l’utilisation du terme (au Moyen Âge). Il s’agit de relater l’histoire en privilégiant l’ordre chronologique.

D’où son application ensuite aux récits et romans historiques, ou embrassant une période de l’Histoire comme la série des Rougon-Macquart, et par ailleurs aux articles d’actualité attribués à certains journalistes habitués à suivre certains sujets.

La chronique n’insiste pas nécessairement sur les causes : elle consiste surtout à enregistrer les faits, avec une attention particulière aux témoignages .

Le narrateur Rieux présente son récit comme une« chronique », établissant un pacte de lecture dès les premières lignes.

À la fin du roman, il utilise de nouveau le terme en le reliant à une attitude de « témoin objectif »,« témoin fidèle » rapportant dans un récit à la troisième personne « les actes, les documents et les rumeurs », impliquant un retrait de soi devant la scène de l’Histoire.

LE TITRE DE L'OEUVRE : LA PESTE

À l’origine le titre était Les Exilés dans la peste. La simplification du choix définitif montre la portée plus abstraite et plus universelle que Camus veut donner à son œuvre.

Dans la mémoire collective, les ravages de la peste appartiennent à l’histoire. Mythologique d’abord, puisque dans Oedipe-Roi, Sophocle évoque la peste de Thèbes. Selon l’oracle, la peste est une punition car la ville n’a pas vengé son roi.

Définition de la peste

La peste est une maladie qui sévit toujours de nos jours en Afrique, Asie et Amérique et fait partie des maladies actuellement ré-émergentes dans le monde. .. La peste est une maladie des rongeurs, principalement véhiculée par le rat, et transmise à l’homme par piqûres de puces de rongeurs infectés. C’est le pasteurien Alexandre Yersin qui découvrit en 1894 le bacille responsable de la maladie, Yersinia pestis, bactérie d’une extrême virulence.

Source : Institut Pasteur

RÉSUMÉ DE L'OEUVRE

Tout commence un jour d’avril 1940 lorsque le docteur Bernard Rieux bute sur un rat mort en sortant de chez lui. Après avoir conduit sa femme à la gare (elle doit quitter la ville pour se faire soigner), Rieux commence ses visites. Les jours suivants, en parlant avec ses patients, ses collègues (le docteur Richard, entre autres) et ses voisins, il réalise que les rats envahissent la ville et viennent mourir au grand jour. Un coup de téléphone d’un ancien patient, Joseph Grand, l’amène à rencontrer un certain Cottard (un représentant commercial, voisin de Grand) : l’homme a essayé de se pendre et panique à l’idée de devoir s’entretenir avec le commissaire de police. Rieux le rassure et reprend sa tournée.

L’hécatombe des rats se poursuit et s’amplifie jusqu’à la fin du mois. Elle cesse alors brutalement, mais Rieux constate que certains patients (dont M. Michel, son concierge) sont atteints d’un mal étrange qui les emporte en quelques jours. Les cas se multiplient, les autorités tardent à réagir et la ville toute entière est en fièvre. L’épidémie prend de l’ampleur et Rieux doit se rendre à l’évidence : la peste décime les Oranais. Il alerte alors le préfet. De timides mesures sont prises (les autorités ne veulent pas effrayer la population), mais restent insuffisantes.

Mais Face à la propagation de l’épidémie, Oran est mise en quarantaine et isolée du reste du monde. Les portes de la ville sont fermées, séparant brutalement les habitants de leurs proches. Cette mesure transforme radicalement le quotidien des citoyens, contraints à l’enfermement

L’été intensifie les ravages avec une augmentation des décès. Les habitants s’habituent progressivement aux effets dévastateurs de l’épidémie. À l’automne, la situation évolue et à Noël, le sérum développé par Castel devient efficace.

Paradoxalement, la peste fait ses dernières victimes au moment où elle recule : Tarrou meurt sous les yeux de Rieux, qui apprend simultanément le décès de sa propre femme. Cette ironie tragique illustre l’absurdité de la condition humaine

Les portes s’ouvrent enfin et les habitants sont en liesse. Le roman se clôt sur la révélation que Rieux est le narrateur et sur sa réflexion finale : « le bacille de la peste ne meurt jamais”.

LES PERSONNAGES

Les personnages principaux

DOCTEUR RIEUX

Bernard Rieux est un médecin généraliste d’une trentaine d’années, fils d’ouvrier, devenu un praticien apprécié par les Oranais. Son aspect physique est à peine évoqué dans le roman. Il est caractérisé psychologiquement comme honnête, pudique, dévoué, humble, patient et pragmatique.

Sa philosophie personnelle se résume dans cette phrase récurrente : « l’essentiel est de bien faire son métier ». Pour lui, soigner les malades constitue son « devoir d’homme » et sa seule ambition est de « faire ce qu’il faut » par solidarité avec ses semblables.

Rieux assume une double fonction narrative cruciale : il est à la fois le chroniqueur de l’épidémie et l’âme de la résistance au fléau. Son identité de narrateur n’est révélée qu’à la fin du roman, où il refuse d’être un héros traditionnel.

Il parle souvent de son ignorance, ne donne jamais de vérité définitive et avoue ne pas connaître la véritable efficacité du sérum. Cette humilité intellectuelle reflète « les scrupules et l’honnêteté intellectuelle du savant habitué à soumettre son esprit aux leçons de l’expérience ».

Rieux est le premier à s’inquiéter de l’apparition des rats morts et c’est grâce à lui que certaines mesures nécessaires sont prises. Dès que les cas suspects se multiplient, il mène une enquête auprès de ses confrères car « il ne se fie pas aveuglement à son seul jugement ».

Rieux développe des relations personnelles avec ses patients qui dépassent le cadre strictement médical.

Le personnage de Rieux incarne le combat contre l’injustice . Face aux plaintes des habitants, il témoigne « du combat de l’humanité contre la maladie aveugle » et affirme qu’ « Il faut être fou, lâche ou aveugle pour se résigner à la peste ».

Rieux considère que « parler pour tous » fait aussi partie de son métier et constitue une forme d’engagement dans la solidarité avec ses semblables. Il parle « pour que le souvenir des morts reste » et montre qu’« il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser ».

Rieux incarne l’homme révolté de Camus : il fait preuve d’un grand courage et d’une énorme solidarité envers ses concitoyens. Il choisit de se battre pour eux et de risquer sa vie plutôt que de voir le virus tuer des innocents sous ses yeux.

À la fin du roman, Rieux exprime une vision lucide mais déterminée : il « savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu’on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais » et qu’elle peut ressurgir « pour le malheur et l’enseignement des hommes ».

Contrairement à d’autres personnages comme Rambert, Paneloux ou le juge Othon qui évoluent nettement, Rieux possède une structure psychologique relativement simple et n’a pas à évoluer . Quand commence le récit, « il a suffisamment d’expérience pour savoir ce qu’il y a à savoir », partageant avec Tarrou « la connaissance de la vie et la certitude qu’il faut lutter activement contre le Mal ».

TARROU

Jean Tarrou est un homme jeune, au visage massif. Il arrive à Oran quelques semaines avant l’épidémie. Personne ne connaît son origine ni les raisons de sa présence. Il écrit des chroniques et tient un journal intime qui devient une source essentielle pour Rieux.

Tarrou aspire à « devenir un saint sans Dieu » et déclare : « Ce qui m’intéresse, c’est de savoir comment on devient un Saint ».

Son principe est de dire « Non » au Mal, qui est partout . À cause de son passé, il s’oppose à toute forme de mise à mort et se retire de la politique. Il prend le parti des victimes par sympathie.

Tarrou organise les formations sanitaires volontaires et met en place un engagement risqué. Il recherche la solidarité, la fraternité et l’amitié . Il base son action sur la compréhension et la sympathie envers les autres, ce qui fait de lui l’un des personnages les plus positifs du roman . Mais il sait que l’instinct du mal est enraciné en nous . Il est « l’homme de l’absurde » qui choisit d’assumer l’absurde comme un héros , contrairement à Rieux qui veut simplement « être un homme » . Sa mort est nécessaire ; en effet, il ne pouvait survivre car il n’a jamais connu l’espérance et ne saurait accepter une « victoire relative » . On ne peut l’imaginer victorieux de la peste.

Tarrou devient l’ami de Rieux au cours du roman. Quand il tombe malade, Rieux le recueille chez lui et « verse des larmes d’impuissance » devant sa mort.

RAMBERT

Rambert est l’un des personnages qui semblent le plus évolué au cours du roman. Au début de l’épidémie, il veut sortir de la ville à tout prix. Ce n’est pas par lâcheté mais parce qu’il a envie d’être heureux et de ne pas perdre de temps loin de sa femme. De manière surprenante, c’est quand ses démarches semblent fonctionner pour quitter Oran, qu’ il décide de rester et de s’associer à la lutte contre le mal. Il comprend grâce à ce qu’il a vu que la peste le concerne lui aussi. Il découvre le sort de la communauté : « il peut y avoir de la honte à être heureux tout seul ». Il veut donc toujours le bonheur, mais collectif cette fois. Sa décision est fondée sur des sentiments d’amour et une exigence de bonheur plus que sur des raisonnement.

PANELOUX

C’est le prêtre; il évolue entre ses deux prêches. À sa première apparition : présenté comme un « jésuite érudit militant ». Lui, aborde la question de la peste en temps que croyant. Dans son premier prêche, il accuse les hommes et justifie la maladie comme un châtiment divin, une punition collective.

Puis, bouleversé par la mort de l’enfant d’Othon, son ton va changer pour devenir moins accusateur et poser la question du mal. Dans son deuxième prêche, il affronte le problème délicat de la coexistence du mal et de Dieu : « L’amour de Dieu est un amour difficile. Il suppose l’abandon total de soi-même, et le dédain de sa personne. Mais lui seul peut effacer la souffrance et la mort des enfants, lui seul en tout cas la rendre nécessaire, parce qu’il est impossible de la comprendre qu’on ne peut que la vouloir ».Suite à ce prêche, il tombe malade.

GRAND

C’est un personnage modeste, son nom est donc paradoxal. Employée de mairie, sa femme l’a quitté à cause de la pauvreté. Il est parfois ridicule parce qu’il ne trouve pas le bon mot mais c’est un personnage d’une grande humanité puisqu’il est l’un des premiers à proposer son aide. Modeste et humble, il se révèle généreux et dévoué. Il est le modèle des héros quotidiens, ordinaires dont la quête est à la fois modeste et admirable.

COTTARD

Sa présentation dans le roman est assez originale puisqu’il annonce sa mort : « entrez, je suis pendu ». À la fin du roman le lecteur assiste à son arrestation mouvementée. Entre ces deux moments il se singularise de deux manières : proche d’un héros de roman d’aventures par le mystère qui l’entoure : on ne sera jamais pour quel crime il craint d’être arrêté.

Il pratique le marché noir se réjouit de l’État de passe qu’il garantit l’impunité pour son crime. Et pratique le marché noir.

Le plus grave (selon Tarrou) c’est qu’il a “accepté dans son cœur ce qui faisait mourir des enfants et des hommes ».

Il incarne le collaborateur, profitant de la situation pour son seul intérêt.

Les personnages secondaires

Le juge Othon

“Homme rigide” qui connaît une transformation après la mort de son fils. Ses enfants sont présentés comme des ‘caniches’” et une longue scène décrit la mort de son fils.

M.Michel

“Concierge de l’immeuble de Rieux” qui devient “le premier cas recensé de la peste”. Il découvre les premiers rats morts mais minimise le phénomène, le qualifiant de ‘farce’”, illustrant “le refus collectif d’admettre le danger”. Sa mort est la première officiellement attribuée à la peste.

Docteur Castel

Confrère de Rieux qui tente de développer un vaccin contre la maladie. “Vieil homme ayant déjà affronté la peste”, il est le premier à oser nommer la maladie et se consacre à la fabrication d’un sérum local. En janvier, la peste commence à reculer et le sérum développé par Castel devient étrangement efficace.

Le Préfet

Croit d’abord que les rumeurs de peste sont une fausse alerte puis autorise des « mesures limitées”. Face à leur inefficacité, il “tente d’éviter toute responsabilité” avant de “prendre la responsabilité de renforcer la réglementation et donne l’ordre de fermer la ville.

Le Préfet

Croit d’abord que les rumeurs de peste sont une fausse alerte puis autorise des « mesures limitées”. Face à leur inefficacité, il “tente d’éviter toute responsabilité” avant de “prendre la responsabilité de renforcer la réglementation et donne l’ordre de fermer la ville.

INTENTIONS DE L'OEUVRE

Dès sa conception, la peste représente l’allégorie de la guerre, « la peste brune ». Oran sous le fléau renvoie à la France occupée. L’aspect collectif de l’épidémie va induire des réactions individuelles.

Mais cette attitude dépasse le fléau et se généralise à une lutte contre le mal en général. La confrontation avec « l’abstraction » impose une attitude, fonde une morale de la solidarité qui conduit à résister, comme le déclare Rieux : « Il faut être fou, lâche ou aveugle pour se résigner à la peste». Ce sera une règle de vie.

La Peste marque donc dans l’œuvre de Camus le passage de l’absurde à la solidarité, de l’individuel au collectif.

Thèmes et personnages illustrent les convictions de l’écrivain et de l’homme, convictions qu’il réaffirmera ensuite, en particulier à Stockholm lorsqu’il recevra le Prix Nobel : revendication de justice, de liberté, de dignité humaine, goût du bonheur défendu par Rambert et approuvé par Rieux, refus de la terreur et du meurtre, en particulier à travers les confidences de Tarrou. Confronté à la peine de mort, l’ami de Rieux, une des dernières victimes du fléau, décide de ne plus légitimer aucun homicide, même si et peut-être parce qu’il a participé à toutes les luttes de son époque. Car le roman se veut un témoignage, comme l’affirme le narrateur au début.

Tout comme Camus, Tarrou et tous ceux qui rejoindront les formations sanitaires refuseront d’être des « salauds ».

UNE MEDITATION SUR LA CONDITION HUMAINE

La Peste est une méditation sur la condition humaine .

Même si certains personnages sont mus par un formidable élan de solidarité qui conduit à ne pas désespérer de l’homme, ce récit , où le bonheur reste une tension douloureuse à jamais incarnée par le journaliste Rambert, s’achève sur un appel à la vigilance de Rieux qui « savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu’on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu’il peut rester pendant des dizaines d’années endormi dans les meubles et le linge, qu’il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et l’enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse».

PESTE & PUNITION DIVINE

Dans ses prêches, le père Paneloux compare la situation d’Oran à des évènements similaires de la Bible : le déluge, Sodome et Gomorrhe, les dix plaies d’Égypte et l’histoire de Job (pp.98- 101). Le narrateur fait parfois écho à cette interprétation : il évoque notamment les « pluies diluviennes » qui s’abattent sur Oran au début de l’épidémie (p.36).

Mais le docteur Rieux réfute le point de vue du père Paneloux : quel Dieu pourrait en effet ôter la vie d’un enfant innocent (le fils du juge Othon) ? Cet argument ébranle Paneloux dans sa foi : après un second prêche hésitant, il tombe malade et meurt rapidement. Sa mort peut symboliser l’échec de sa lecture du fléau.

PESTE & CULPABILITÉ

Jean Tarrou développe une vision athée du péché originel où la peste devient la métaphore d’une culpabilité universelle inhérente à la condition humaine . Contrairement à la conception chrétienne traditionnelle, cette culpabilité ne découle pas d’une faute commise envers Dieu, mais d’une participation collective et inévitable aux structures de violence de nos sociétés .

Pour Tarrou, « nous sommes tous des pestiférés » non pas au sens médical, mais au sens moral : chaque être humain porte en lui « l’instinct du mal » et participe, consciemment ou non, à des systèmes qui légitiment la mort d’autrui.

L’évolution de Tarrou commence par sa découverte traumatisante du système judiciaire à travers son père, procureur qui condamne à mort. Jeune homme, Tarrou assiste à un procès et réalise avec horreur que son père « réclame la tête d’un homme » . Cette révélation brise sa confiance dans la justice institutionnelle qu’il considère désormais comme un assassinat légalisé .

Fuyant la justice bourgeoise, Tarrou s’engage dans la lutte révolutionnaire , espérant trouver une alternative plus juste. Mais il découvre avec amertume que la révolution justifie elle aussi la mise à mort au nom d’un idéal supérieur. Les révolutionnaires, comme les juges, « tuent pour construire un monde meilleur » , reproduisant le même mécanisme de violence qu’ils prétendaient combattre. Tarrou généralise sa découverte : « chaque être humain participe de près ou de loin à des sociétés qui justifient la mise à mort » . Cette participation peut être directe : comme les juges, policiers, soldats, révolutionnaires ou indirecte : par le silence, l’indifférence, ou simplement par l’appartenance à une société qui accepte la peine de mort, la guerre, l’exploitation : « Nous respirons la culpabilité » déclare-t-il, suggérant que cette contamination morale est aussi inévitable que l’air que nous respirons.

La peste physique ne fait que révéler la peste morale déjà présente . Elle met à nu « ce que nous sommes vraiment » : des êtres capables de lâcheté, d’égoïsme, et de violence. L’épidémie agit comme un miroir grossissant de nos défaillances morales ordinaires .

Face à cette culpabilité universelle, Tarrou propose une éthique de la non-violence absolue : « refuser tout ce qui, de près ou de loin, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, fait mourir ou justifie qu’on fasse mourir » .

Cette position implique le retrait de toute activité politique (puisque la politique nécessite toujours des compromis avec la violence) ; l’engagement dans l’aide aux victimes (formations sanitaires) et la recherche d’une « sainteté sans Dieu » basée sur la compassion pure.

Tarrou « sait pertinemment que cette position n’est qu’idéale » .

LA PESTE COMME ALLEGORIE DU MAL

La peste peut aussi être vue comme étant au-dessus des maux particuliers : elle est alors allégorie du Mal en général, car « la souffrance de l’homme dépasse les contingences de l’Histoire »

Selon cette lecture, la peste apparait comme un élément constitutif de la condition humaine. L’un des principaux visages de ce fléau, pour le narrateur, est l’absence de solidarité entre les hommes. Rieux (surtout) et ses amis font ainsi figure d’exception : malgré le nivellement social et malgré le désespoir croissant qui pousse à un certain héroïsme, la plupart des Oranais restent méfiants et préfèrent se replier égoïstement sur eux-mêmes plutôt que de participer à la lutte collective. Le narrateur invite d’ailleurs à ne pas exagérer l’importance des formations sanitaires, mais souligne que ce sont ces tentatives, ces efforts modestes qui font la grandeur de l’homme .

La peste représente donc le mal physique et métaphysique auquel l’homme est confronté.

La maladie pose le problème de l’origine du mal, châtiment divin pour les uns, fatalité pour les autres, injustice fondamentale de la condition humaine (mort du jeune Othon)

Camus à développer le sentiment de l’absurde dans L’Etranger, le Mythe de Sisyphe et Caligula. La Peste pousse l’absurde à son paroxysme : tous les jours des gens meurent, les cinémas passent sans cesse le même film, l’opéra Orphée et Eurydice est rejoué toutes les semaines.

Certes la lutte s’organise mais le narrateur le dit bien dans les dernières pages : la peste reste tapie dans le monde est appelée à revenir. La lutte sera donc à recommencer. C’est ce que dit Tarrou dans sa confession : la lutte ne cesse jamais.

L'ABSURDE ET LA RÉVOLTE

La peste qui s’abat sur Oran modifie la vie des gens et les jette dans l’absurde. Le roman fait ainsi écho à L’Étranger et au Mythe de Sisyphe en soulignant plusieurs aspects de l’absurdité de la condition humaine :

.

Le point de vue chrétien est remis en cause à travers l’échec du père Paneloux dont les discours fatalistes semblent inutiles et dérisoires. Son attente est vaine face au silence déraisonnable du monde.

.

La mort (suivie de l’oubli) étant le seul horizon possible pour les hommes, leur obstination à se remémorer le passé et à planifier l’avenir semble vaine. De même, après quelques temps, les Oranais comprennent qu’ils sont coincés dans le présent : « Impatients de leur présent, ennemis de leur passé et privés d’avenir, nous ressemblions bien ainsi à ceux que la justice ou la haine humaines font vivre derrière des barreaux » (p.77).

.

.

. Pour l’homme absurde, la raison est le seul moyen qui permette de comprendre le monde, mais il sait pertinemment que cet outil est imparfait et que sa tentative est vaine. Dans La Peste, le narrateur insiste sur l’inutilité des mots et sur l’absurdité des chiffres. Les gens sont réduits à envoyer des télégrammes impersonnels et des lettres sans cesse recommencées dont les mots se vident de leur sens (p.73).

L’homme absurde est seul face à un monde indifférent à ses plaintes. Dans L’Étranger, Meursault (le protagoniste égocentrique) est incapable de communiquer avec qui que ce soit et se replie sur lui-même. Dans La Peste, les personnages ne découvrent que progressivement la nécessité de vivre ensemble

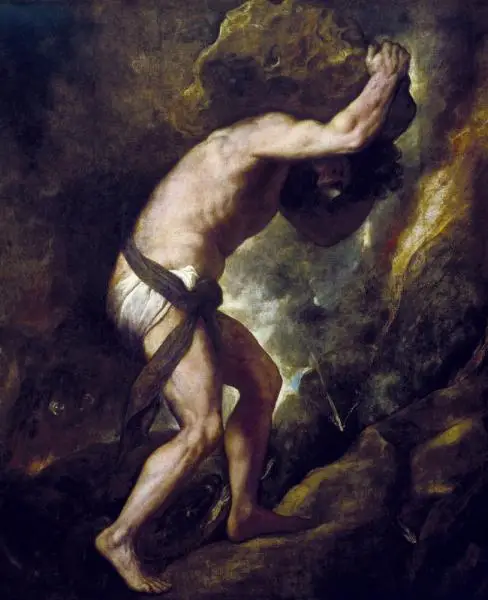

SISYPHE ET LA PESTE

Sisyphe ou la tâche perpétuelle.

Rappel du Mythe de Sisyphe

Coupable d’avoir osé défier les dieux, Sisyphe est condamné à faire rouler un rocher jusqu’au sommet d’une montagne. La tâche étant impossible à accomplir (le rocher finit toujours, tôt ou tard, par rouler au bas de la montagne), Sisyphe effectue un travail éternel et sans espoir.

Pour Camus, ce personnage est l’ultime héros absurde.

Dans La Peste, presque tous les personnages principaux sont condamnés à répéter une action :

- Rieux semble vivre et revivre constamment la même journée, passant d’un patient à un autre ;

- Tarrou bute sur les mêmes questions philosophiques ;

- Grand ne cesse de réécrire la même phrase tous les soirs ;

- Rambert est condamné à toujours recommencer les démarches qui doivent lui permettre de quitter la ville, mais son départ est toujours postposé ;

- Les Oranais recommencent sans cesse les lettres qu’ils envoient à leurs proches ou à leurs conjoints sans savoir si elles arrivent à destination ; chaque jour, la ville compte et ensevelit ses morts sans savoir quand la peste prendra fin.

DÉPASSEMENT DE L'ABSURDE

La question morale dans La Peste

Contrairement à L’Étranger, les personnages de La Peste dépassent la simple acceptation de l’absurdité de l’existence. Rieux reconnait l’absurdité de sa condition, admet la probable vanité de son combat, mais refuse d’arrêter de lutter :

« Il fallait lutter de telle ou telle façon et ne pas se mettre à genoux. Toute la question était d’empêcher le plus d’hommes possible de mourir (…). Il n’y avait pour ça qu’un seul moyen qui était de combattre la peste. Cette vérité n’était pas admirable, elle n’était que conséquente ».

Il adopte ainsi l’attitude de l’homme révolté que Camus défend dans son essai éponyme et dont voici quelques caractéristiques :

Le refus du suicide. Camus refuse le suicide car il « résout l’absurde ». Or l’absurde doit être maintenu puisqu’il pousse à agir. Se suicider, c’est abdiquer.

- La lucidité. L’homme doit accepter en toute lucidité sa condition et ne pas recourir à un hypothétique Dieu pour le consoler ou le sauver. L’être rationnel qu’est Rieux refuse de recourir à des explications métaphysiques (superstition ou religion) pour comprendre le fléau. Il se base sur des certitudes acquises progressivement pour comprendre le mal et mieux le combattre

- L’action au moment présent. Libéré des contraintes d’un improbable futur, l’action de l’homme révolté se fait plus audacieuse. Après avoir compris qu’ils doivent vivre sans savoir s’ils échapperont à la peste, les Oranais acceptent de risquer leur vie pour celle des autres : Grand, Tarrou, Rambert et d’autres suivent Rieux. Par ailleurs, ce dernier privilégie l’action (concrète et réfléchie) à la réflexion théorique : « Ah! Dit Rieux, on ne peut pas en même temps guérir et savoir. Alors guérissons le plus vite possible. C’est le plus pressé ».

- Solidarité et complicité. L’homme révolté échappe à la solitude (constitutive de l’absurde) en affirmant son appartenance à une communauté et en reconnaissant l’égalité entre les hommes. Rieux s’ouvre peu à peu aux autres et découvre l’amitié. D’emblée, il reconnait que la peste est l’affaire de tous et soigne indifféremment pauvres et riches, hommes et femmes.

La Peste marque donc une évolution capitale dans l’oeuvre de Camus : il affirme la possibilité de résister à l’absurdité de la condition humaine par l’action et par la solidarité

LE TEMPS ET L'ESPACE DANS LA PESTE

C’est une chronique mais à l’architecture symétrique.

Division du livre en 5 parties isole une partie centrale encadrée de 2 volets de longueur égale.

La rapidité des évènements entraine deux conséquences pour le récit :

- unité de temps tragique

Fin de la peste : tout peut redevenir comme avant, comme si rien ne s’était passé. - Le temps : Entre l’apparition des rats et la fin du récit : un an s’est écoulé.(11 mois)

LE TEMPS

Nous sommes dans une tragédie : la progression du mal joue le rôle de la fatalité extérieure.

Le livre se divise en 5 parties. (Elles suivent la courbe ascendante puis descendante de la maladie. Le point culminant se trouve dans la 3° partie)

1° partie : apparition des rats le 16 avril, premières victimes; montée de l’inquiétude. l’État de peste est déclaré en mai

2° partie : la peste s’installe; la lutte s’organise; Paneloux prononce son 1° sermon (Entre mai et Juillet)

3° partie : c’est la plus brève mais correspond à la plus haute intensité du fléau Elle est construite sur 2 thèmes : séparation des amants/incinération des corps (Mois d’aout)

4° partie : c’est la plus tragique avec la mort de l’enfant mais elle s’achève sur la guérison inespérée de Grand (Setembre à décembre)

5° partie : les 1° signes de libération se font sentir; la ville retrouve son visage passé, les signes de la peste sont effacés. (Janvier et février/Le 10 février Oran est libérée)

Le récit est organisé non pas par les dates chiffrées mais Mais en fonction des événements importants dans la ville :

- la fermeture des portes

- le prêche de Paneloux

- la mort de l’enfant Othon…

La Peste possède donc sa propre temporalité ; c’est comme si les habitants vivaient au rythme du fléau. Chaque partie raconte un laps de temps différent ce qui dessine une structure symétrique mimant la progression puis la disparition progressive de la maladie. le mois d’août occupe à lui seule une seule partie (la troisième) il a ainsi mis en valeur car c’est le mois où la peste atteint son paroxysme.

Par ailleurs la structure en cinq parties évoque une tragédie classique

L’ESPACE

La peste s’infiltre partout.

La fermeture de la ville par les autorités produit une unité de lieu tragique. Les pers. sont enfermés dans un univers clos impossible à franchir. Pendant la Peste, Oran symbolise une ville occupée.

- Lieux de passage : une ville où la communication est facile. Mais pendant la Peste, les lieux de rencontre deviennent des lieux morts.

- La nature : Le soleil, le vent…apportent la mort.

- Lieux fermés : à la fois lieux de l’intimité et de l’intimité brisée (quitter l’appart pour mourir ailleurs)ou lieu de mort (mort de l’enfant).

- L’ailleurs : on ne peut s’échapper du lieu tragique que par le rêve : Paris pour Rambert par exple.

LIRE L'INCIPIT

Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 194., à Oran, De l’avis général, ils n’y étaient pas à leur place, sortant un peu de l’ordinaire. A première vue, Oran est, en effet, une ville ordinaire et rien de plus qu’une préfecture française de la côte algérienne.

La cité elle-même, on doit l’avouer, est laide. D’aspect tranquille, il faut quelque temps pour apercevoir ce qui la rend différente de tant d’autres villes commerçantes, sous toutes les latitudes. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres et sans jardins, où l’on ne rencontre ni battements d’ailes ni froissements de feuilles, un lieu neutre pour tout dire ? Le changement des saisons ne s’y lit que dans le ciel. Le printemps s’annonce seulement par la qualité de l’air ou par les corbeilles de fleurs que des petits vendeurs ramènent des banlieues ; c’est un printemps qu’on vend sur les marchés. Pendant l’été, le soleil incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d’une cendre grise; on ne peut plus vivre alors que dans l’ombre des volets clos. En automne, c’est, au contraire, un déluge de boue. Les beaux jours viennent seulement en hiver.

Une manière commode de faire la connaissance d’une ville est de chercher comment on y travaille, comment oh y aime et comment on y meurt. Dans notre petite ville, est-ce l’effet du climat, tout cela se fait ensemble, du même air frénétique et absent. C’est-à-dire qu’on s’y ennuie et qu’on s’y applique à prendre des habitudes. Nos concitoyens travaillent beaucoup, mais toujours pour s’enrichir. Ils s’intéressent surtout au commerce et ils s’occupent d’abord, selon leur expression, de faire des affaires. Naturellement ils ont du goût aussi pour les joies simples, ils aiment les femmes, le cinéma et les bains de mer. Mais, très raisonnablement, ils réservent ces plaisirs pour le samedi soir et le dimanche, essayant, les autres jours de la semaine, de gagner beaucoup d’argent. Le soir, lorsqu’ils quittent leurs bureaux, ils se réunissent à heure fixe dans les cafés, ils se promènent sur le même boulevard ou bien ils se mettent à leurs balcons. Les désirs des plus jeunes sont violents et brefs, tandis que les vices des plus âgés ne dépassent pas les associations de boulomanes, les banquets des amicales et les cercles où l’on joue gros jeu sur le hasard des cartes.

On dira sans doute que cela n’est pas particulier à notre ville et qu’en somme tous nos contemporains sont ainsi. Sans doute, rien n’est plus naturel, aujourd’hui, que de voir des gens travailler du matin au soir et choisir ensuite de perdre aux cartes, au café, et en bavardages, le temps qui leur reste pour vivre. Mais il est des villes et des pays où les gens ont, de temps en temps, le soupçon d’autre chose. En général, cela ne change pas leur vie. Seulement, il y a eu le soupçon et c’est toujours cela de gagné. Oran, au contraire, est apparemment une ville sans soupçons, c’est-à-dire une ville tout à fait moderne. Il n’est pas nécessaire, en conséquence, de préciser la façon dont on s’aime chez nous. Les hommes et les femmes, ou bien se dévorent rapidement dans ce qu’on appelle l’acte d’amour, ou bien s’engagent dans une longue habitude à deux. Entre ces extrêmes, il n’y a pas souvent de milieu. Cela non plus n’est pas original. A Oran comme ailleurs, faute de temps et de réflexion, on est bien obligé de s’aimer sans le savoir.

Ce qui est plus original dans notre ville est la difficulté qu’on peut y trouver à mourir. Difficulté, d’ailleurs, n’est pas le bon mot et il serait plus juste de parler d’inconfort. Ce n’est jamais agréable d’être malade, mais il y a des villes et des pays qui vous soutiennent dans la maladie, où l’on peut, en quelque sorte, se laisser aller. Un malade a besoin de douceur, il aime à s’appuyer sur quelque chose, c’est bien naturel. Mais à Oran, les excès du climat, l’importance des affaires qu’on y traite, l’insignifiance du décor, la rapidité du crépuscule et la qualité des plaisirs, tout demande la bonne santé. Un malade s’y trouve bien seul. Qu’on pense alors à celui qui va mourir, pris au piège derrière des centaines de murs crépitants de chaleur, pendant qu’à la même minute, toute une population, au téléphone ou dans les cafés, parle de traites, de connaissements et d’escompte. On comprendra ce qu’il peut y avoir d’inconfortable dans la mort, même moderne, lorsqu’elle survient ainsi dans un lieu sec.

Ces quelques indications donnent peut-être une idée suffisante de notre cité. Au demeurant, on ne doit rien exagérer. Ce qu’il fallait souligner, c’est l’aspect banal de la ville et de la vie. Mais on passe ses journées sans difficultés aussitôt qu’on a des habitudes. Du moment que notre ville favorise justement les habitudes, on peut dire que tout est pour le mieux. Sous cet angle, sans doute, la vie n’est pas très passionnante. Du moins, on ne connaît pas chez nous le désordre. Et notre population franche, sympathique et active, a toujours provoqué chez le voyageur une estime raisonnable. Cette cité sans pittoresque, sans végétation et sans âme finit par sembler reposante, on s’y endort enfin.

Mais il est juste d’ajouter qu’elle s’est greffée sur un paysage sans égal, au milieu d’un plateau nu, entouré de collines lumineuses, devant une baie au dessin parfait. On peut seulement regretter qu’elle se soit construite en tournant le dos à cette baie et que, partant, il soit impossible d’apercevoir la mer qu’il faut toujours aller chercher. Arrivé là, on admettra sans peine que rien ne pouvait faire espérer à nos concitoyens les incidents qui se produisirent au printemps de cette année-là et qui furent, nous le comprîmes ensuite, comme les premiers signes de la série des graves événements dont on s’est proposé de faire ici la chronique. Ces faits paraîtront bien naturels à certains et, à d’autres, invraisemblables au contraire. Mais, après tout, un chroniqueur ne peut tenir compte de ces contradictions. Sa tâche est seulement de dire : « Ceci est arrivé », lorsqu’il sait que ceci est, en effet, arrivé, que ceci a intéressé la vie de tout un peuple, et qu’il y a donc des milliers de témoins qui estimeront dans leur cœur la vérité de ce qu’il dit.

Du reste, le narrateur, qu’on connaîtra toujours à temps, n’aurait guère de titre à faire valoir dans une entreprise de ce genre si le hasard ne l’avait mis à même de recueillir un certain nombre de dépositions

et si la force des choses ne l’avait mêlé à tout ce qu’il prétend relater. C’est ce qui l’autorise à faire œuvre d’historien. Bien entendu, un historien, même s’il .est un amateur, a toujours des documents. Le narrateur de cette histoire a donc les siens : son témoignage d’abord, celui des autres ensuite, puisque, par son rôle, il fut amené à recueillir les confidences de tous les personnages de cette chronique, et, en dernier lieu, les textes qui finirent par tomber entre ses mains. Il se propose d’y puiser quand il le jugera bon et de les utiliser comme il lui plaira. Il se propose encore… Mais il est peut-être temps de laisser les commentaires et les précautions de langage pour en venir au récit lui-même. La relation des premières journées demande quelque minutie

Quelques remarques sur cet incipit

Le narrateur affirme être l’auteur d’une chronique. Une chronique n’est pas un récit fictif mais un recueil de faits réels racontés dans l’ordre chronologique.

Le narrateur commence donc par situer les « événements » qu’il va relater : nous sommes à Oran dans les années 40. Il évoque l’objet de sa chronique et son cadre spatio-temporel avant d’évoquer des circonstances de manière ordonnées. Il va du général au particulier. C’est une écriture plutôt journalistique.

Pourtant un certain nombre d’éléments viennent troubler cette lecture : d’abord, le titre du livre « La Peste » laisse imaginer que les « événements » qui vont être racontés sont liés à une épidémie. Or le lecteur peut savoir qu’il n’y a pas eu d’épidémie de peste à Oran dans les années 40. Par ailleurs la date n’est pas précise. Une astérisque vient masquer le dernier chiffre de l’année. Tout cela nous oriente plutôt vers une œuvre de fiction. En fait, avec une date tronquée, on joue à inscrire des événements dans la réalité sans le faire tout à fait. C’est un procédé que l’on trouve souvent dans les romans.

Par ailleurs les précisions qu’il donne semblent bien répondre à un souci d’exactitude et à un souci didactique, plus qu’à un souci littéraire, ce qui est le propre de l’écriture journalistique. Il ne s’agit pas de provoquer des émotions. En témoignent les précisions administratives (Oran est une « préfecture française de la côte algérienne »), et son souci de ne rien embellir « la cité elle-même, on doit l’avouer, est laide ». Il semble enfin se garder de tout effet de dramatisation

Pourtant, dans la description du cadre et du climat, le chroniqueur ne reste pas tout à fait neutre : le chroniqueur fait sentir la dureté de la ville, en multipliant les prépositions privatives : Oran est une ville « sans pigeons, sans arbres et sans jardins » ou par l’emploi de métaphores : « Pendant l’été, le soleil incendie les maisons trop sèches et couvre les murs de cendre grise »

Dans l’évocation des habitants, quelques adjectifs aux connotations péjoratives « frénétique », « absent »,« violents », « bref » indiquent un positionnement du narrateur. Il s’attache d’ailleurs à marquer sa distance avec certains discours de ses concitoyens

Cette voix narrative est donc assez étonnante et on ne saurait dire si cette écriture est journalistique ou romanesque mais elle répond en tous les cas aux nécessités d’un incipit romanesque : elle a une valeur informative (elle indique le cadre spatio-temporel), une valeur incitative (elle installe un certain suspens : quels sont les curieux événements ? S’agit-il bien d’une épidémie de peste ? Elle prépare le regard du lecteur que Camus souhaite installer dans une forme de distance critique.

ANALYSE LINEAIRE N°1 : Rieux - Rambert

Le texte...

— Soyez sûr que je vous comprends, dit enfin Rieux, mais votre raisonnement n’est pas bon. Je ne peux pas vous faire ce certificat parce qu’en fait, j’ignore si vous avez ou non cette maladie et parce que, même dans ce cas, je ne puis pas certifier qu’entre la seconde où vous sortirez de mon bureau et celle où vous entrerez à la préfecture, vous ne serez pas infecté. Et puis même…

— Et puis même ? dit Rambert.

— Et puis, même si je vous donnais ce certificat, il ne vous servirait de rien.

— Pourquoi?

— Parce qu’il y a dans cette ville des milliers d’hommes dans votre cas et qu’on ne peut cependant pas les laisser sortir.

— Mais s’ils n’ont pas la peste eux-mêmes ?

— Ce n’est pas une raison suffisante. Cette histoire est stupide, je sais bien, mais elle nous concerne tous. Il faut la prendre comme elle est.

—Mais je ne suis pas d’ici !

— A partir de maintenant, hélas! vous serez d’ici comme tout le monde. L’autre s’animait :

— C’est une question d’humanité, je vous le jure. Peut-être ne vous rendez-vous pas compte de ce que signifie une séparation comme celle-ci pour deux personnes qui s’entendent bien.

Rieux ne répondit pas tout de suite. Puis il dit qu’il croyait qu’il s’en rendait compte. De toutes ses forces, il désirait que Rambert retrouvât sa femme et que tous ceux qui s’aimaient fussent réunis, mais il y avait des arrêtés et des lois, il y avait la peste, son rôle à lui était de faire ce qu’il fallait.

-Non, dit Rambert avec amertume, vous ne pouvez pas comprendre. Vous parlez le langage de la raison, vous êtes dans l’abstraction.

Le docteur leva les yeux sur la République et dit qu’il ne savait pas s’il parlait le langage de la raison, mais il parlait le langage de l’évidence et ce n’était pas forcément la même chose. Le journaliste rajustait sa cravate :

— Alors, cela signifie qu’il faut que je me débrouille autrement? Mais, reprit-il avec une sorte de défi, je quitterai cette ville. Le docteur dit qu’il le comprenait encore, mais que cela ne le regardait pas.

– Si, cela vous regarde, fit Rambert avec un éclat soudain. Je suis venu vers vous parce qu’on m’a dit que vous aviez eu une grande part dans les décisions prises. J’ai pensé alors que, pour un cas au moins, vous pourriez défaire ce que vous aviez contribué à faire. Mais cela vous est égal. Vous n’avez pensé à personne. Vous n’avez pas tenu compte de ceux qui étaient séparés.

Rieux reconnut que, dans un sens, cela était vrai, il n’avait pas voulu en tenir compte.

— Ah ! je vois, fit Rambert, vous allez parler de service public. Mais le bien public est fait du bonheur de chacun.

– Allons, dit le docteur qui semblait sortir d’une distraction, il y a cela et il y a autre chose. Il ne faut pas juger. Mais vous avez tort de vous fâcher. Si vous pouvez vous tirer de cette affaire, j’en serai profondément heureux. Simplement, il y a des choses que ma fonction m’interdit

ANALYSE LINEAIRE N°2 :

Le texte...

Au mois de juin, on constate une recrudescence de l’épidémie. Le père Pasdeloup prononce alors un prêche qui présente la peste comme un châtiment divin et vise à faire revenir les fidèles à une foi plus ferme.

Il avait une voix forte, passionnée, qui portait loin, et lorsqu’il attaqua l’assistance d’une seule phrase véhémente et martelée : « Mes frères, vous êtes dans le malheur, mes frères, vous l’avez mérité », un remous parcourut l’assistance jusqu’au parvis.

Logiquement, ce qui suivit ne semblait pas se raccorder à cet exorde pathétique. C’est la suite du discours qui fit seulement comprendre à nos concitoyens que, par un procédé oratoire habile, le Père avait donné en une seule fois, comme on assène un coup, le thème de son prêche entier. Paneloux, tout de suite après cette phrase, en effet, cita le texte de l’Exode relatif à la peste en Égypte et dit : « La première fois que ce fléau apparaît dans l’histoire, c’est pour frapper les ennemis de Dieu. Pharaon s’oppose aux desseins éternels et la peste le fait alors tomber à genoux. Depuis le début de toute histoire, le fléau de Dieu met à ses pieds les orgueilleux et les aveugles. Méditez cela et tombez à genoux. »

La pluie redoublait au dehors et cette dernière phrase, prononcée au milieu d’un silence absolu, rendu plus profond encore par le crépitement de l’averse sur les vitraux, retentit avec un tel accent que quelques auditeurs, après une seconde d’hésitation, se laissèrent glisser de leur chaise sur le prie-Dieu. D’autres crurent qu’il fallait suivre leur exemple si bien que, de proche en proche, sans un autre bruit que le craquement de quelques chaises, tout l’auditoire se trouva bientôt à genoux. Paneloux se redressa alors, respira profondément et reprit sur un ton de plus en plus accentué : « Si, aujourd’hui, la peste vous regarde, c’est que le moment de réfléchir est venu. Les justes ne peuvent craindre cela, mais les méchants ont raison de trembler. Dans l’immense grange de l’univers, le fléau implacable battra le blé humain jusqu’à ce que la paille soit séparée du grain. Il y aura plus de paille que de grain, plus d’appelés que d’élus, et ce malheur n’a pas été voulu par Dieu. Trop longtemps, ce monde a composé avec le mal, trop longtemps, il s’est reposé sur la miséricorde divine. Il suffisait du repentir, tout était permis. Et pour le repentir, chacun se sentait fort. Le moment venu, on l’éprouverait assurément. D’ici là, le plus facile était de se laisser aller, la miséricorde divine ferait le reste. Eh bien ! Cela ne pouvait durer. Dieu qui, pendant si longtemps, a penché sur les hommes de cette ville son visage de pitié, lassé d’attendre, déçu dans son éternel espoir, vient de détourner son regard. Privés de la lumière de Dieu, nous voici pour longtemps dans les ténèbres de la peste ! »

ANALYSE LINEAIRE N°3

Le texte...

À la fin de novembre, Tarrou se confie à Rieux pour la première fois. Après avoir présenté les raisons qui l’ont amené à refuser les condamnations à mort, il explique ses choix de vie et crée des liens d’amitié avec Rieux.

Et c’est pourquoi j’ai décidé de refuser tout ce qui, de près ou de loin, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, fait mourir ou justifie qu’on fasse mourir.

« C’est pourquoi encore cette épidémie ne m’apprend rien, sinon qu’il faut la combattre à vos côtés. Je sais de science certaine (oui, Rieux, je sais tout de la vie, vous le voyez bien) que chacun la porte en soi, la peste, parce que personne, non, personne au monde n’en est indemne. Et qu’il faut se surveiller sans arrêt pour ne pas être amené, dans une minute de distraction, à respirer dans la figure d’un autre et à lui coller l’infection. Ce qui est naturel, c’est le microbe. Le reste, la santé, l’intégrité, la pureté, si vous voulez, c’est un effet de la volonté et d’une volonté qui ne doit jamais s’arrêter. L’honnête homme, celui qui n’infecte presque personne, c’est celui qui a le moins de distraction possible. Et il en faut de la volonté et de la tension pour ne jamais être distrait ! Oui, Rieux, c’est bien fatigant d’être un pestiféré. Mais c’est encore plus fatigant de ne pas vouloir l’être. C’est pour cela que tout le monde se montre fatigué, puisque tout le monde, aujourd’hui, se trouve un peu pestiféré. Mais c’est pour cela que quelques-uns, qui veulent cesser de l’être, connaissent une extrémité de fatigue dont rien ne les délivrera plus que la mort.

« D’ici là, je sais que je ne vaux plus rien pour ce monde lui-même et qu’à partir du moment où j’ai renoncé à tuer, je me suis condamné à un exil définitif. Ce sont les autres qui feront l’histoire. Je sais aussi que je ne puis apparemment juger ces autres. Il y a une qualité qui me manque pour faire un meurtrier raisonnable. Ce n’est donc pas une supériorité. Mais maintenant, je consens à être ce que je suis, j’ai appris la modestie. Je dis seulement qu’il y a sur cette terre des fléaux et des victimes et qu’il faut, autant qu’il est possible, refuser d’être avec le fléau. Cela vous paraîtra peut-être un peu simple, et je ne sais si cela est simple, mais je sais que cela est vrai. J’ai entendu tant de raisonnements qui ont failli me tourner la tête, et qui ont tourné suffisamment d’autres têtes pour les faire consentir à l’assassinat, que j’ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu’ils ne tenaient pas un langage clair. J’ai pris le parti alors de parler et d’agir clairement, pour me mettre sur le bon chemin. Par conséquent, je dis qu’il y a les fléaux et les victimes, et rien de plus. Si, disant cela, je deviens fléau moi-même, du moins, je n’y suis pas consentant. J’essaie d’être un meurtrier innocent. Vous voyez que ce n’est pas une grande ambition.(…)

Le vent se levait à nouveau et Rieux sentit qu’il était tiède sur sa peau. Tarrou se secoua :

– Savez-vous dit-il, ce que nous devrions faire pour l’amitié ?

– Ce que vous voulez, dit Rieux.

– Prendre un bain de mer. Même pour un futur saint c’est un plaisir digne

ANALYSE LINEAIRE N°3

Le texte...

Du port obscur montèrent les premières fusées des réjouissances officielles. La ville les salua par une longue et sourde exclamation. Cottard,* Tarrou,* ceux et celle que Rieux avait aimés et perdus, tous, morts ou coupables, étaient oubliés. Le vieux * avait raison, les hommes étaient toujours les mêmes. Mais c’était leur force et leur innocence et c’est ici que, par-dessus toute douleur, Rieux sentait qu’il les rejoignait. Au milieu des cris qui redoublaient de force et de durée, qui se répercutaient longuement jusqu’au pied de la terrasse, à mesure que les gerbes multicolores s’élevaient plus nombreuses dans le ciel, le docteur Rieux décida alors de rédiger le récit qui s’achève ici, pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces pestiférés, pour laisser du moins un souvenir de l’injustice et de la violence qui leur avaient été faites, et pour dire simplement ce qu’on apprend au milieu des fléaux, qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser.

Mais il savait cependant que cette chronique ne pouvait pas être celle de la victoire définitive. Elle ne pouvait être que le témoignage de ce qu’il avait fallu accomplir et que, sans doute, devraient accomplir encore, contre la terreur et son arme inlassable, malgré leurs déchirements personnels, tous les hommes qui, ne pouvant être des saints et refusant d’admettre les fléaux, s’efforcent cependant d’être des médecins.

Ecoutant, en effet, les cris d’allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée. Car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu’on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu’il peut rester pendant des dizaines d’années endormi dans les meubles et le linge, qu’il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et l’enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse.

GLOSSAIRE DE LA PESTE

A

Absurde/Absurdité

Concept central de la philosophie camusienne désignant l’inadéquation entre les aspirations humaines et la réalité du monde. Dans La Peste, l’absurdité se manifeste par l’irrationnalité du fléau qui frappe aveuglément.

B

Bacille

Microorganisme responsable de la peste.

Bubons

Symptôme caractéristique de la peste bubonique : ganglions lymphatiques enflés et douloureux. Rieux pratique l’incision des bubons pour établir son diagnostic.

C

Chronique/Chroniqueur

Le narrateur se présente comme un « chroniqueur » qui « fait œuvre d’historien ». La chronique implique un témoignage objectif des événements vécus.

E

Exil

Sentiment fondamental éprouvé par les habitants d’Oran isolés du monde extérieur. « La première chose que la peste apporta à nos concitoyens fut l’exil », un exil géographique mais aussi existentiel.

F

Fléau

Terme générique désignant une calamité qui s’abat sur une collectivité. « Les fléaux sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu’ils vous tombent sur la tête. »

G

Ganglions

Glandes lymphatiques qui s’enflamment lors de la peste. Le concierge Michel présente « des ganglions du cou et les membres avaient gonflé ».

H

Héros/Héroïsme

Concept remis en question par Camus. Rieux « refuse d’être un héros au sens traditionnel » et incarne plutôt un héroïsme ordinaire basé sur le devoir professionnel.

I

Isolement/Quarantaine

Mesures prophylactiques imposées aux malades et à la ville entière. « La déclaration obligatoire et l’isolement furent maintenus. »

J

Justice

Thème récurrent incarné notamment par le juge Othon. La peste révèle l’injustice fondamentale de la condition humaine.

L

Liberté

Valeur compromise par l’épidémie. « Ils se croyaient libres et personne ne sera jamais libre tant qu’il y aura des fléaux. »

M

Métier

Conception du devoir professionnel selon Rieux : « l’essentiel est de bien faire son métier ». Le métier devient une éthique de l’action face à l’absurde.

O

Oran

Ville d’Algérie où se déroule l’action. Décrite comme « une ville ordinaire » et « laide », elle symbolise la banalité de la condition humaine moderne.

P

Peste

À la fois maladie réelle et métaphore du Mal absolu. « Le mot de ‘peste’ venait d’être prononcé pour la première fois » marque un tournant narratif crucial.

Prophylaxie

Ensemble des mesures préventives contre la propagation de l’épidémie. Les « mesures prophylactiques rigoureuses » deviennent un enjeu politique et médical.

R

Révolte

Attitude de refus face à l’injustice et à l’absurde, incarnée par l’engagement des personnages contre la peste.

S

Séparation

Conséquence immédiate de la fermeture d’Oran. « La soudaine séparation où furent placés des êtres qui n’y étaient pas préparés » devient une souffrance collective.

Solidarité

Valeur positive qui émerge face au fléau, notamment à travers les « formations sanitaires » organisées par Tarrou.

T

Témoignage

Mission que s’assigne le narrateur : « Sa tâche est seulement de dire : ‘Ceci est arrivé' ». Le témoignage devient un devoir moral face à l’oubli.