NOUVEAU ROMAN

CONTEXTES

TABLE DES MATIERES

Le Nouveau roman est un mouvement littéraire qui va naitre dans les années 50.

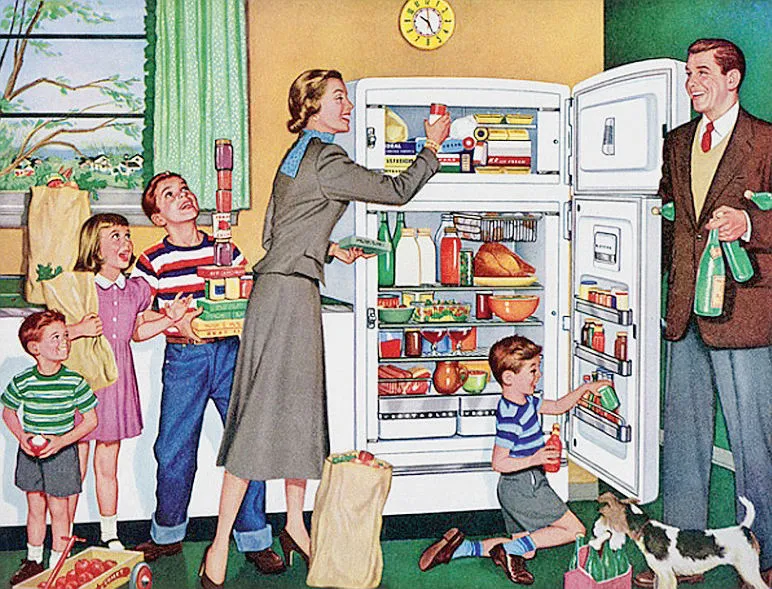

Quelques années seulement après la fin de la deuxième guerre mondiale, la France va connaître une période de prospérité économique environ de 1947 à 1975, période qu’on appellera les Trente glorieuses : le chômage est quasi inexistant et cette prospérité économique conduit la France à entrer dans l’air de la société de consommation.

Puis la France subit aussi l’influence de l’American Way of Life, qui inonde l’Europe de ses stars, de sa musique, de son cinéma mais aussi de son matérialisme. L’Amérique apparait alors comme un modèle à suivre.

La publicité connaît un essor colossal et fait de l’objet le nouvel outil de la quête du bonheur. Le Nouveau roman ne l’oubliera pas …

Cette omniprésence de l’objet, on la retrouvera dans les œuvres des nouveaux romanciers.

Alain Robbe-Grillet dira que le roman du 19e était fait pour le 19e et que maintenant qu’on est au 20e, il faut une autre forme romanesque parce que le souci premier des auteurs comme des cinéastes d’ailleurs ou des dramaturges est un besoin violent de rupture avec les anciennes formes artistiques le théâtre, la peinture, le cinéma, connaître des bouleversements, très importants.

L'AVENTURE D'UNE ECRITURE...

Rassemblés autour de leur éditeur, Jérôme Lindon, directeur des Editions de Minuit, les nouveaux romanciers, chacun à leur manière, ont en commun de vouloir rompre avec le roman traditionnel hérité de Balzac, le roman du XIXème dans lequel la plupart voit un modèle alors que les nouveaux romanciers considèrent qu’il est quelque part dépassé. Ce qui les intéresse, selon la célèbre formule de Jean Ricardou, ce n’est plus « l’écriture d’une aventure mais l’aventure d’une écriture ». C’est donc le processus d’écriture qui devient le sujet même de l’œuvre.

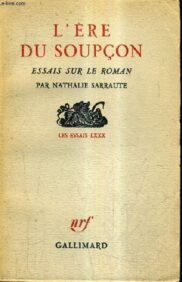

Des 1956, Nathalie Sarraute dans son essai L’Ère du soupçon , théorise ce qu’un an plus tard, le critique Émile Herriot qualifiera de Nouveau roman. Sarraute écrit alors « un soupçon pèse sur les personnages de roman, le lecteur et l’auteur en sont arrivés à éprouver une méfiance mutuelle. Depuis Proust, Joyce et Freud le lecteur en sait trop long sur la vie psychologique. C’est pour ça qu’il va falloir mettre à mort le héros et le récit conventionnel ».

Les années suivantes, les théories du nouveau roman seront définies d’abord par Alain Robbe-Grillet en 1963 dans un ouvrage intitulé Pour un nouveau roman, puis par Jean Ricardou en 1971, avec Pour une théorie du nouveau roman.

Mais à partir des années 75, les règles trop strictes qui encadrent le Nouveau roman vont finalement entraîner sa dissolution.

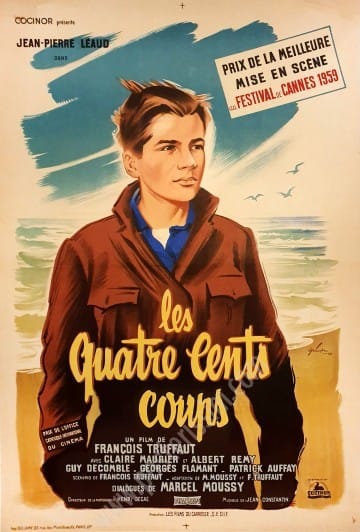

Il n’en reste pas moins que ce Nouveau roman va influencer la littérature et le cinéma, on parlera conjointement de Nouveau théâtre, mais aussi de Nouvelle vague au cinéma avec Truffaut ou Resnais notamment.

CARACTERISTIQUES

Refus du réalisme littéraire

Il y a d’abord le refus du réalisme littéraire tel qu’il était dans le roman du 19e. D’ailleurs, Ricardou reprend une phrase de Stendhal « Le roman est un miroir qu’on promène le long d’une route » en la mettant à la forme négative : « Le roman ce n’est plus un miroir qu’on promène le long d’une route. »

Refus d'un narrateur omniscient

Donc aussi le refus d’un narrateur omniscient qui connaîtrait absolument tout de tous ses personnages.

Refus de l'intrigue

Refus de l’intrigue au sens où comme l’écrit Robbe-Grillet, « nos romans n’ont pour but ni de faire vivre des personnages, ni de raconter des histoires. »

Refus du personnage

Egalement refus du personnage qui tend à disparaître quasi totalement. Jusque-là ce personnage avait une identité, une psychologie, des sentiments mais désormais l’identité du personnage sera floue. Parfois il sera même dépourvu d’identité, voire il n’aura ni nom ni prénom et souvent il sera simplement nommé par un pronom personnel de troisième personne ou une lettre.

Refus de l'engagement

Les nouveaux romanciers rejettent l’idée d’engagement dans l’œuvre ce qui ne signifie pas qu’ils ne s’engagent pas dans les combats de leur temps, mais l’engagement est hors de la littérature. Et en cela, ils s’opposent à leurs contemporains et notamment à Sartre, Camus, Malraux, Aragon… qui eux, utilisent leur plume pour défendre des idées. Pour les nouveaux romanciers, l’ordre de la réalité est distinct de l’ordre de la littérat

Refus du réalisme littéraire

Il y a d’abord le refus du réalisme littéraire tel qu’il était dans le roman du 19e. D’ailleurs, Ricardou reprend une phrase de Stendhal « Le roman est un miroir qu’on promène le long d’une route » en la mettant à la forme négative : « Le roman ce n’est plus un miroir qu’on promène le long d’une route. »

L'aventure d'une écriture

L’’intérêt est ailleurs et notamment dans l’aventure de l’écriture.

Ce qui les intéresse, selon la célèbre formule de Jean Ricardou, ce n’est plus « l’écriture d’une aventure mais l’aventure d’une écriture ». C’est donc le processus d’écriture qui devient le sujet même de l’œuvre.

La participation active du lecteur

Et puis les nouveaux romanciers revendiquent la participation active du lecteur dans le sens de l’œuvre. Par exemple, dans La modification de Michel Butor, l’histoire est écrite à la deuxième personne du pluriel et interpelle directement le lecteur qui doit se mettre à la place du personnage : « Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre, et de votre épaule droite vous essayez de pousser un peu le panneau coulissant ».

La place du lecteur devient essentielle. Il doit construire le roman avec l’auteur au fur et à mesure que le récit avance. Robbe-Grillet dans Pour un nouveau roman, demande au lecteur « de ne plus recevoir un monde tout à fait achevé, plein, clos sur lui-même, mais au contraire de participer à une création, d’inventer à son tour l’œuvre et le monde et d’apprendre ainsi à inventer sa propre vie ».

Des particularités

Attention toutefois : même si le Nouveau roman peut se définir par certaines règles, par certains choix d’écriture, tous les auteurs gardent leurs particularités et la revendiquent.

Michel Butor explique ainsi la différence entre ce qu’écrit Nathalie Sarraute, et ce qu’écrit Robbe-Grillet, même s’ils appartiennent tous les deux au Nouveau roman.

Il explique que chez Sarraute, il y a un effort pour « capter ce qui est antérieur aux paroles que prononcent les gens ». Elle oppose la conversation et la sous-conversation. « Ce que montre Sarraute, c’est que dans toute conversation la plus banale, il y a tout un monde psychologique extrêmement compliqué. Et elle s’efforce de montrer comment la parole la plus anodine, repose sur toutes sortes de complexité.

Alors que Robbe-Grillet voit les choses de façon très différente : il n’essaie pas de chercher ce qu’il y a au fond d’un personnage, il va aller presque jusqu’à supprimer les personnages et à décrire simplement la situation des corps à l’intérieur d’un espace décrit de façon géométrique. On peut difficilement trouver des techniques aussi différentes que celle de Sarraute et Robbe-Grillet mais ces deux techniques s’opposent avec la même violence au roman habituel ».