COLETTE & LA CELEBRATION DU MONDE

TABLE DES MATIERES

PETITE AUTOBIOGRAPHIE

Le 7 aout 1954, Colette est la première femme écrivaine à recevoir des obsèques nationales (comme Victor Hugo). (Mais l’église lui refusera toute cérémonie pour « conduite inconvenante »)

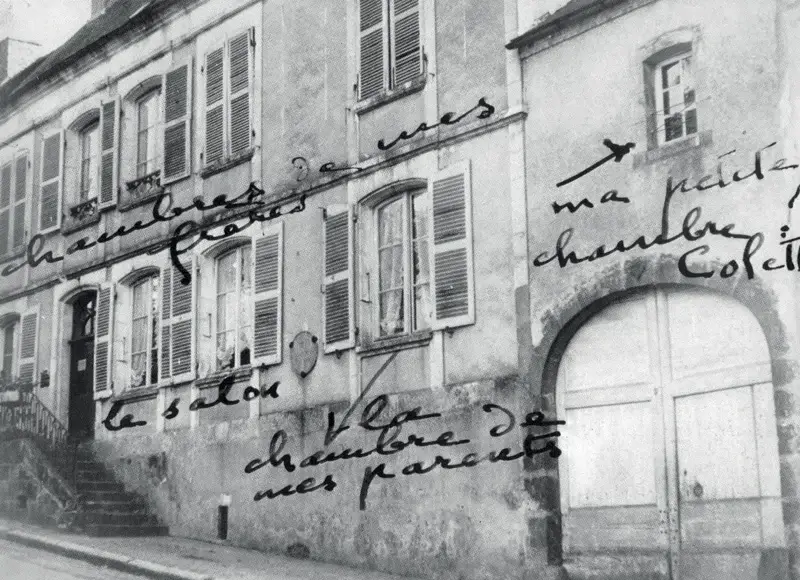

Celle qui était née 81 ans plutôt à Saint-Sauveur-en- Puisaye, enBourgogne (région dont elle gardera et entretiendra l’accent sa vie durant), laisse une œuvre riche, originale et protéiforme.

Elle laisse aussi l’image d’une femme libre qui ne s’est pas contentée de la place qui lui avait été assignée à la naissance.

Au long de sa vie, elle ne cessera jamais d’écrire mais elle sera aussi danseuse de Music-hall, journaliste, créatrice d’une marque de cosmétique…

Mariée trois fois, elle est aussi, bien avant l’heure, une femme à la bisexualité assumée.

Le Capitaine va ruiner la famille sans le vouloir ! En 1891, il faut quitter la maison de l’enfance, quitter Saint Sauveur. Colette a 18 ans et n’a plus de dot ! Elle n’est plus « mariable » et dira que sans Willy, elle serait restée vieille fille et aurait été institutrice. Le hasard – ou le destin- va lui apporter un mari et un mentor !

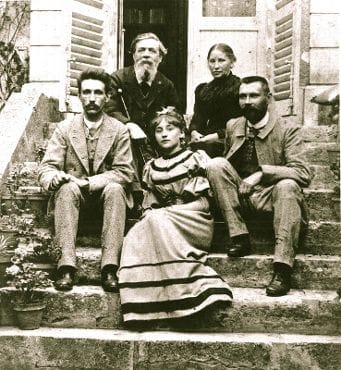

Née en 1873, Sidonie-Gabrielle est la fille de Sidonie Landoy, alias « Sido » qui a épousé en seconde noces le capitaine Jules-Joseph Colette.

Sido, mère aimante et dévorante qui appelait sa fille « mon chef-d’oeuvre » et dont le grand mot : « regarde ! » a façonné Colette, était un esprit libre, cultivé, qui a transmis à sa fille le gout de la liberté ! Athée, elle n’en allait pas moins à la messe tous les dimanches mais cachait Corneille dans son missel et imposait la présence de son chien pendant l’office !

Veuve d’un premier mariage malheureux avec un homme violent, dont étaient nés 2 enfants, elle épousa le capitaine par amour, ce qui faisait beaucoup jaser le village.

Le capitaine, qui avait perdu une jambe à la guerre, était un homme discret et doux, follement amoureux de Sido. Colette raconte qu’à sa mort, elle a retrouvé de nombreux cahiers, « des centaines et des centaines de pages blanches…le mirage d’une carrière d’écrivain » ! Colette réalisera le rêve de son père et ressuscitera dans ses textes ce paradis perdu de l’enfance.

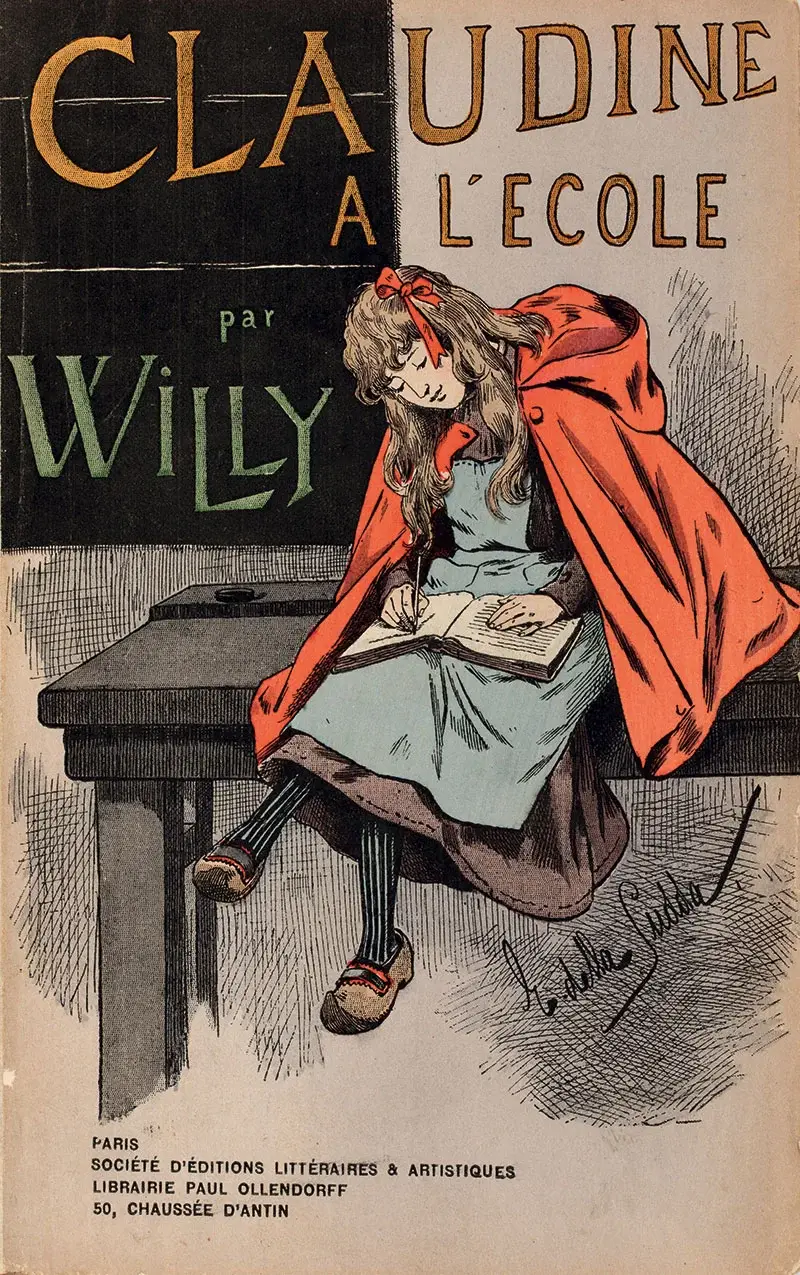

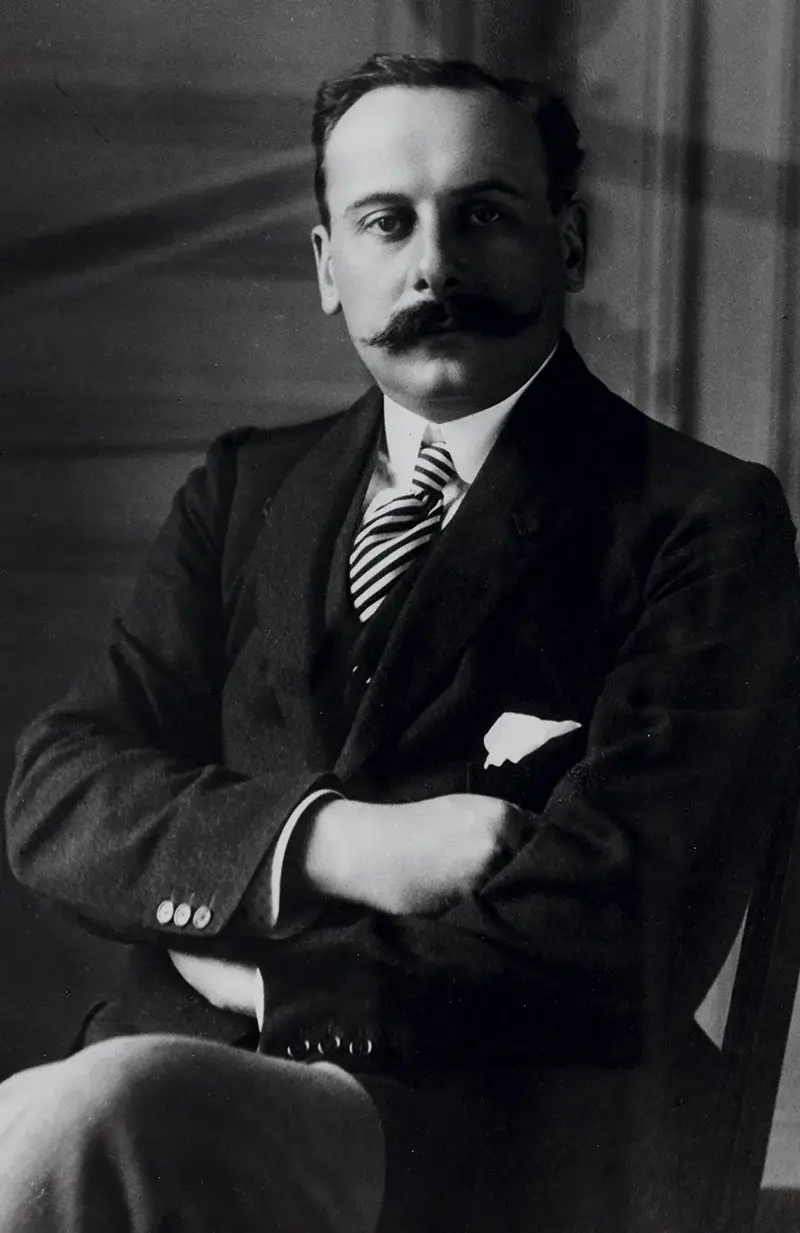

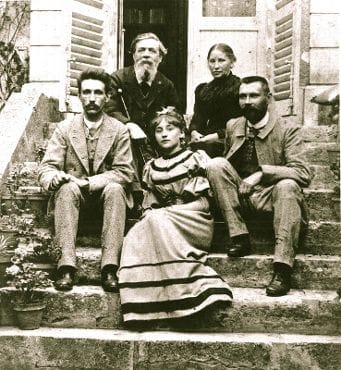

Colette tombe amoureuse de Willy, Henri Gauthier Villars, venu dans la région mettre sa fille en pension. Willy, un journaliste parisien très en vogue, a 15 ans de plus qu’elle et publie des romans libertins écrits par d’autres … il l’épouse en 1893 ! Ils fréquentent les salons parisiens, et surtout il lui demande de raconter ses souvenirs d’enfance (video) elle rédige les premières ébauches de Claudine à l’école (1900) : « Un an, dix-huit mois après notre mariage, M. Willy me dit : – Vous devriez jeter sur le papier des souvenirs de l’école primaire. N’ayez pas peur des détails piquants, je pourrais peut-être en tirer quelque chose… Les fonds sont bas. » (Mes apprentissages, 1936).

Colette dira « je suis devenue écrivain sans m’en apercevoir et sans que personne s’en doutât »

Willy publie les cahiers de Colette, ce sera la série des Claudine publiée de 1900 à 1903.

Claudine à l’école (1900) Aventures d’une jeune écolière rebelle et hors norme…choquante et provocante.; Claudine à Paris (1901) ; Claudine en ménage(1902) et Claudine s’en va (1903)

Les Claudine sont un immense succès et rapporte beaucoup d’argent au couple. Mais ils sont publiés au nom de Willy qui crée toute une série de produits dérivés (cartes postales, cigarettes…).Claudine est jouée au théâtre par une star de l’époque qui est aussi la maitresse de Willy, Polair

A cette époque, Colette se coupe les cheveux , c’est la mode des coupes « à la garçonne » : sa mère le vivra très mal ! Elle y verra une trahison.

Elle l’aime, il la trompe à tout va ! Elle fait une grave dépression mais c’est finalement son gout de la vie qui gagne. Willy reste son amant mais elle va désormais l’utiliser à son avantage ! Willy la trompe…elle devient l’amante de ses maitresses ! Elle fréquente les cercles et les salons les plus en vus du tout paris. C’est la Belle époque* !

Colette rencontre Valery, Jarry, Debussy pour qui elle écrira plus tard un livret mais aussi Proust dont l’oeuvre est en écho à la sienne et qui appréciera son oeuvre (citations)

Elle voudrait divorcer mais cela ne se fait pas…Il faudra attendre 1911.

En 1905 à Paris, il existe des grands cercles lesbiens notamment celui de Nathalie Clifford Barney, ou Colette aurait fait ses débuts d’actrices. Elle y rencontre Renée Vivien mais aussi Mathilde de Morny, alias Missy, fille du duc de Morny, nièce de Napoléon III veuve du marquis de Belbeuf, qui s’habille en homme et se fait appeler oncle Max.

C’est grâce à elle que Colette débute au music-hall (voir texte Dialogues de bêtes)

Elle se montre peau nue sur scène et dévoile un sein. Quelquefois deux ! Scandale !

Le 3 janvier 1907, Missy et Colette jouent ensemble la pantomime. Une momie, Colette se réveille et embrasse « à pleine bouche » Missy, qui joue le rôle d’un vieux savant amoureux de la momie : scandale immédiat ! Spectacle interdit par le préfet de police ; le rang de Missy est incompatible avec ce spectacle scandaleux ! Parallèlement elle commence une carrière de journaliste qu’elle poursuivra pendant quarante ans.

C’est aussi entre 1905 et 1913 que se succèderont une série de deuils : son père en 1905, sa demi-soeur Juliette en 1908, sa mere, Sido, en 1912 et son frère Achille en 1913.

Colette continue d’écrire. Avec succès. Son roman, La Vagabonde (1910), est sélectionné pour le Goncourt.

Femme divorcée, indépendante financièrement, libre sexuellement, elle montre aux autres femmes que la liberté est possible. Ce n’est pas une féministe, et pourtant…

En 1911, alors qu’elle est journaliste au Matin, elle rencontre le baron Henri de Jouvenel, Rédacteur en chef. C’est le coup de foudre. 1° vol en ballon…

En septembre 1912, Mort de Sido. Colette ne va pas à l’enterrement de sa mère. Ni à aucun autre d’ailleurs.

Sido lui disait « tu n’es même pas bonne à faire un enfant », elle tombe enceinte juste après la mort de sa mère. Une petite fille, Colette de Jouvenel « bel gazou » nait . Jouvenel l’épouse en 1912. Colette « avait détesté être enceinte », se voyant « comme un gros rat qui a couvé un oeuf volé ».

1914 : c’est la guerre, Henri de Jouvenel est mobilisé , sa fille Bel Gazou est confiée à une nourrice. Colette restée à Paris vit en communauté avec des femmes dont son amie Marguerite Moreno.

Elle rejoint son mari à Verdun, sous un faux nom, bien que ce soit interdit.

Travail de journaliste sur la vie des femmes pendant cette guerre : l’une des rares à témoigner sur ce sujet.

Au retour de la guerre, Jouvenel et Colette s’éloignent. Il la trompe.

En 1920, elle publie Chéri , et comme « tout ce qu’on écrit finit par devenir vrai » , elle prend son beau-fils comme amant, Bertrand de Jouvenel. Il a 16 ans, elle en a 47, leur relation durera 5 ans. Elle se moque du qu’en dira-t-on !

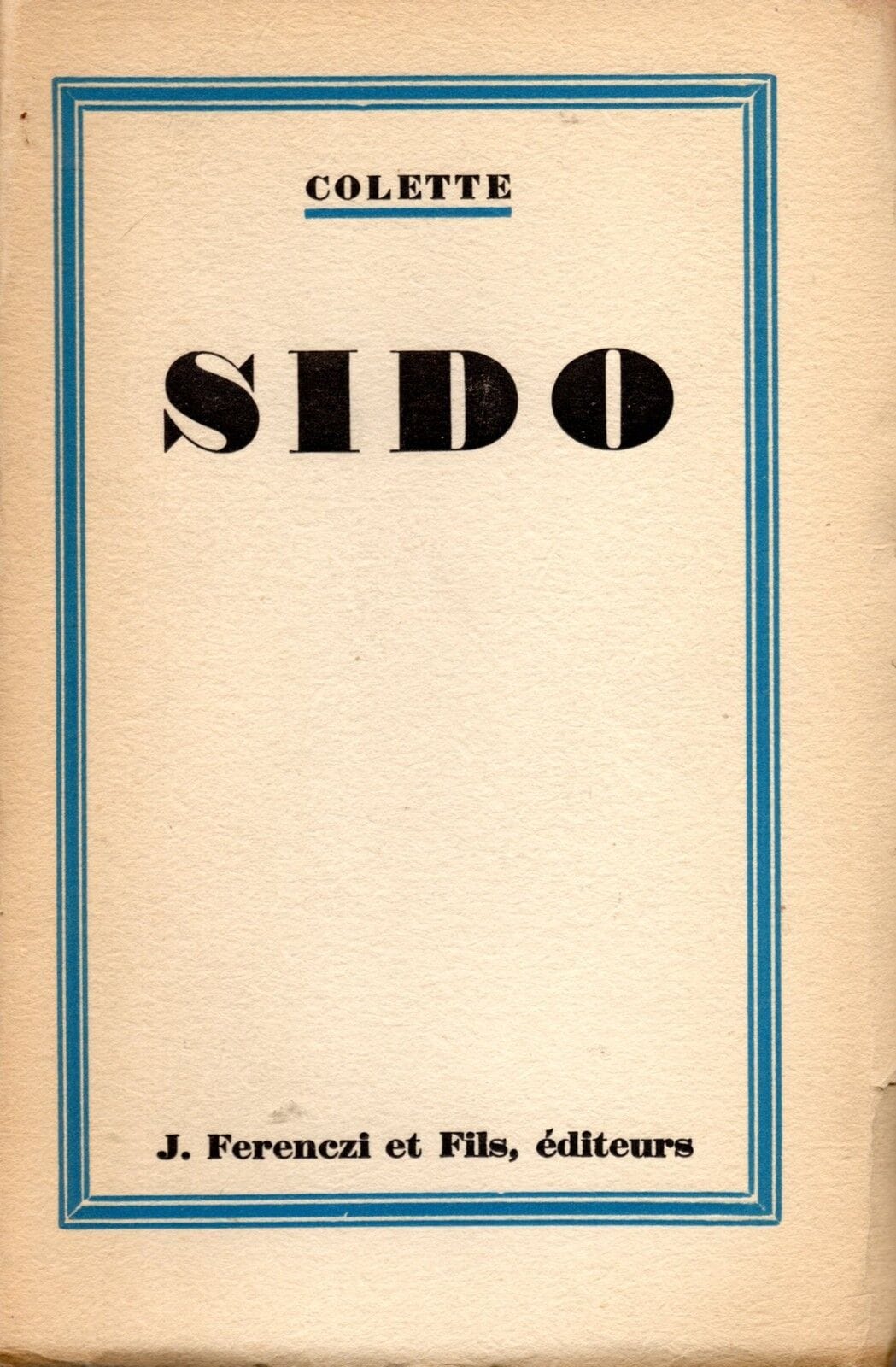

Dix ans après la mort de sa mère, Colette va faire de Sido la figure centrale de son oeuvre. D’abord avec La Maison de Claudine en 1922 , La Naissance du jour en 1928 et enfin Sido en 1929

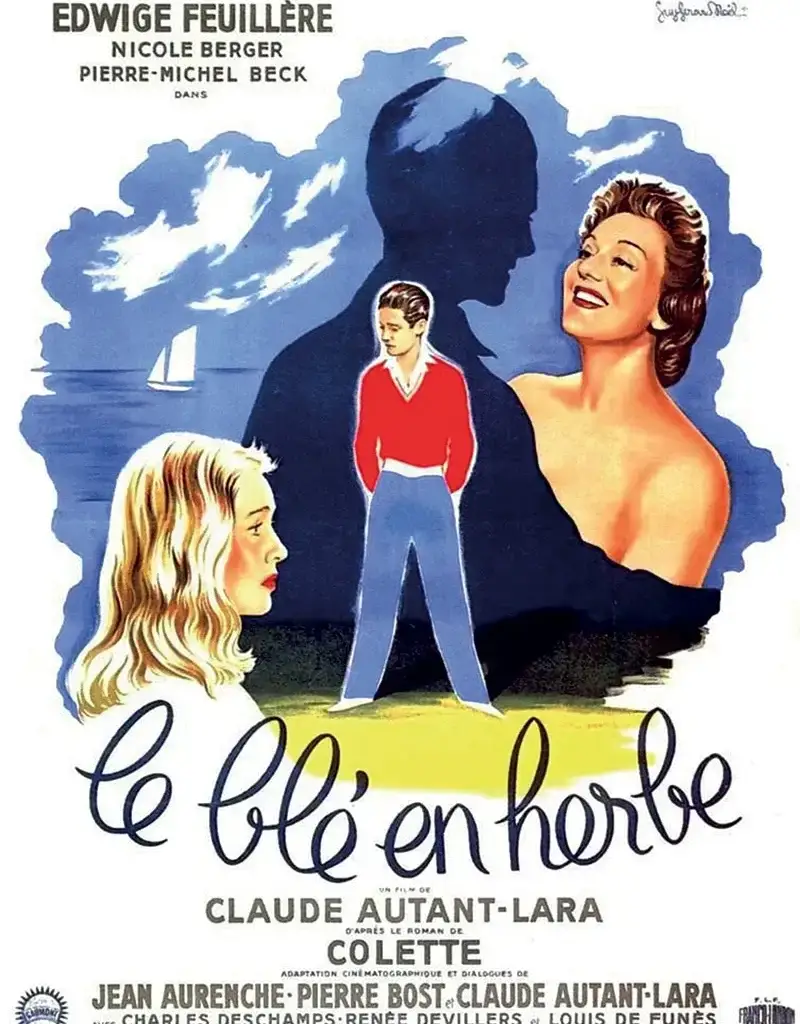

1923 : Le Blé en herbe

En 1925, elle rencontre Maurice Goudeket, son dernier grand amour. Elle a 52 ans (lui 16 ans plus jeune qu’elle).Ils se marient en 1935.

Elle achète une maison à St Tropez, alors à peine connu, La Treille muscate. « derrière la plus banale grille… une maison petite, basse d’étage… sa terrasse est couverte de glycine… la mer limite, continue, prolonge, ennoblit, enchante cette parcelle d’un lumineux rivage (…). Ici je suis libre maintenant de vivre, si je veux, de mourir, si je peux… » Mais la ville perd peu à peu de son charme et surtout de sa tranquillité. « En 1931, il y avait dix yachts dans le port, une horreur ! » dit-elle. La réputation de Saint-Tropez s’étend. Celle de Colette aussi. Il n’est pas rare de voir des curieux devant sa maison. En juin 1939, elle vend la villa.

Période de fécondité littéraire et oeuvres majeures :

1926 : S’installe au Palais Royal (elle y vivra jusqu’à sa mort)

- o 1928 : La naissance du jour

- o 1930 : Sido

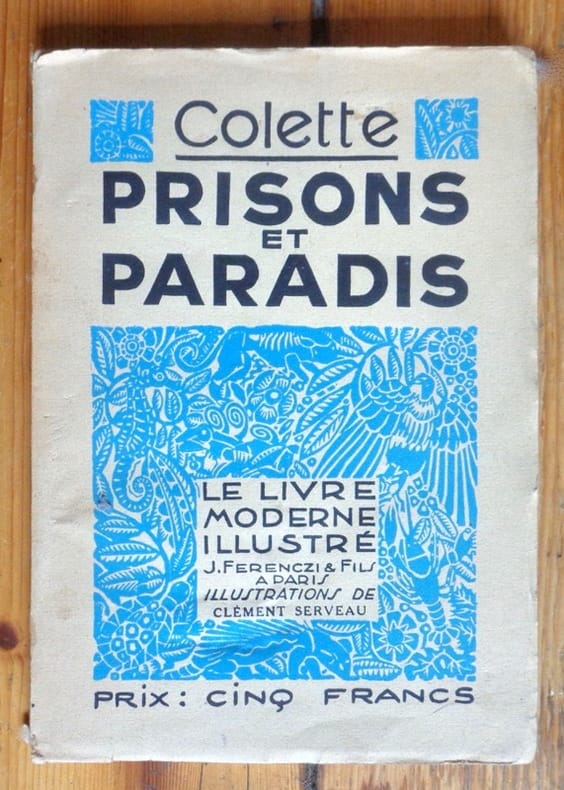

- o 1932 : Prisons et Paradis

Crise de 1929, les romans ne se vendent plus trop !

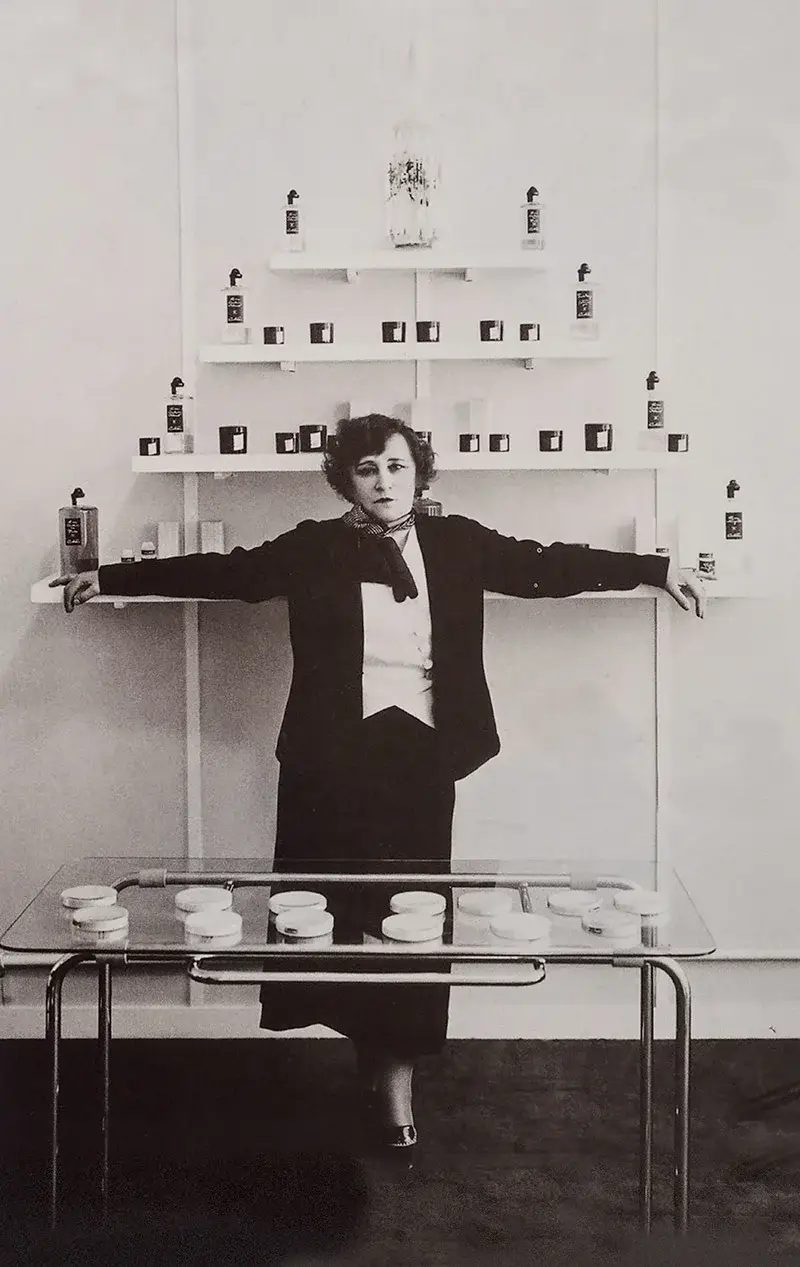

1932. Elle ouvre un institut de beauté ! Elle donne son nom a une marque de cosmétiques. Et l’écrivain célèbre maquille les clientes ! Mais elle fait quand même faillite !

1935 : Elue membre de l’Académie royale des Lettres de Belgique

1936 : Commandeur de la légion d’honneur

Publie Mes apprentissages

1939-1945 : 2ème guerre mondiale

Hommage

Son mari Maurice Goudeket est juif, il est arrêté et sera libéré grâce aux relations de Colette.

1942 : Paris de ma fenêtre

1944 : Gigi

1945 : élue à l’unanimité à l’académie Goncourt

1946 : L’Etoile Vesper

1949 : Le Fanal bleu

Devient présidente de l’académie Goncourt

1954 : 3 aout, décès de Colette qui a droit à des funérailles nationales.

CONTEXTES CULTUREL ET LITTERAIRE

Le paysage littéraire en France entre 1908 et 1930 (Période qui couvre la publication des Vrilles de la vigne et Sido).

COLETTE ET LA CELEBRATION DU MONDE

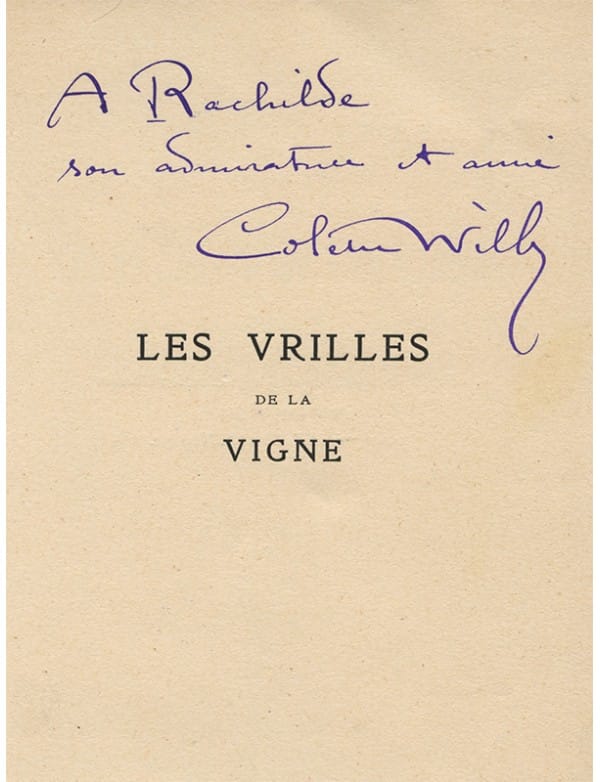

LES VRILLES DE LA VIGNE

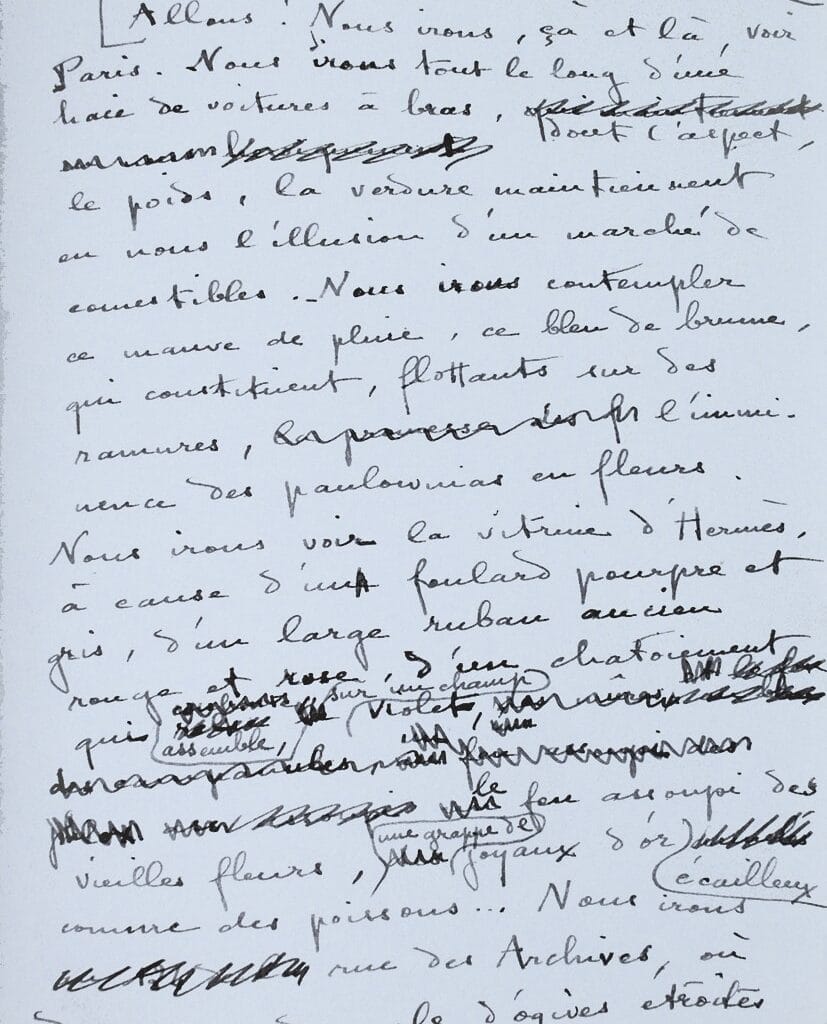

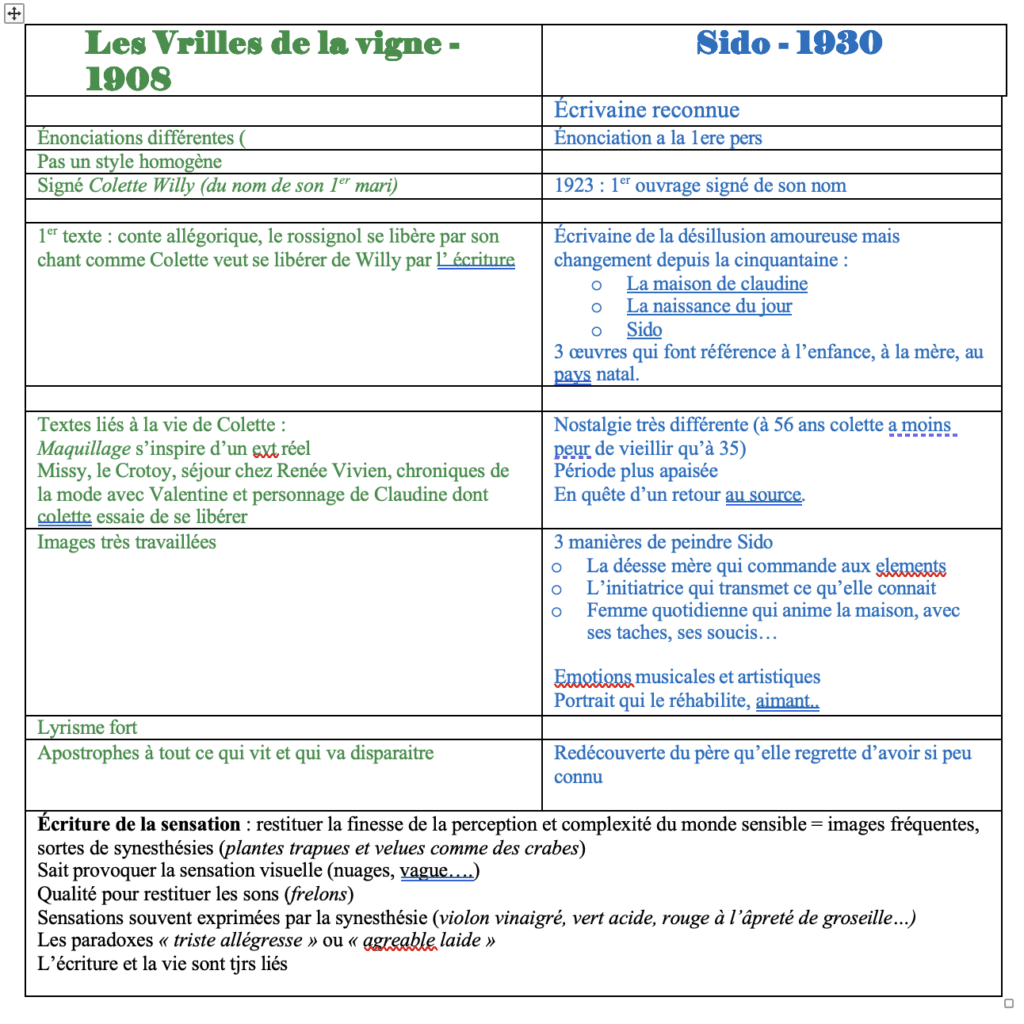

La première édition des Vrilles de la vigne date de 1908 et Colette y réunit des nouvelles (une vingtaine) qui pour la plupart ont déjà été publiées dans des revues. Elle y apportera des modifications au cours des rééditions successives de 1923, 1932 et 1934.

Les Vrilles sont un moment décisif dans la carrière littéraire de Colette qui se libère alors de l’image et du style des Claudine.

Les Vrilles de la vigne annoncent des sujets nouveaux qui seront récurrents dans l’œuvre de Colette : la nostalgie du pays perdu, l’enfance, les animaux, la nature , l’amour sous toutes ses formes…

Le recueil s’ouvre sur une nouvelle qui s’intitule Le Rossignol.

Le début ressemble à un conte qui raconte comment le rossignol est devenu un oiseau de nuit. La nouvelle se poursuit par une parabole dans laquelle l’image de l’oiseau renvoie à la narratrice. Le point commun étant une métamorphose : la libération de l’un et de l’autre : « les vrilles d’une vigne amère m’avaient liée …. Mais j’ai rompu tous ces fils tors…. J’ai jeté tout haut une plainte quim’a révélé ma voix ». Et c’est bien cette voix que l’on entend dans les nouvelles suivantes qui flirtent avec l’autobiographie.

On peut dire que Colette se rapproche davantage d’ un genre qui se développera pendant le XX° : l’autofiction. Ce mot qui n’est créé qu’en 1977 est ainsi defini par son auteur « fiction d’événements et de faits strictement réels ». L’autofiction revendique le jeu entre les frontières du réel et de la fiction. Son œuvre est nourrie de son expérience personnelle, c’est dans un vécu authentique qu’elle puise son inspiration mais on ne peut pas pour autant parler d’autobiographie. Chez Colette ,il y a reconfiguration du passé, sublimation même, qu’il s’agisse de la mère ou de l’enfance et du pays natal.

Il y a du vécu ET de l’invention. Le réel est poétiquement revisité (cf Lecture lin 1).

Globalement, l’ensemble de l’œuvre de Colette est inclassable : elle utilise tous les genres et les croise, les mélange. Romancière, novelliste, chroniqueuse…elle dit n’avoir jamais osé se risquer à la poésie et pourtant beaucoup de ses textes sont très poétiques.

Globalement, l’ensemble de l’œuvre de Colette est inclassable : elle utilise tous les genres et les croise, les mélange. Romancière, novelliste, chroniqueuse…elle dit n’avoir jamais osé se risquer à la poésie et pourtant beaucoup de ses textes sont très poétiques.

LA STRUCTURE

La structure s’est modifiée au fil des rééditions.

« Rêverie du nouvel an » (contemplation de Paris sous la neige qui mène à une réflexion nostalgique sur l’enfance) et « Chanson de la danseuse » (célébration des âges de la vie) sont ajoutés en 1909, méditation poétique en prose

« Maquillages », « Amours » et « Un rêve » sont ajoutés en 1933

En ce qui concerne la version de 1908:

1er groupe :« Nuit blanche » « Jour gris » et « Le dernier feu » : Ensemble de nouvelles dédiées à Missy (Mathilde de Morny), amante de Colette de 1906 à 1911 environ.

Ces trois textes mêlent la relation amoureuse lesbienne et la nostalgie revisitée du pays natal, du paradis perdu de l’enfance… cf « j’appartiens à un pays que j’ai quitté » dans « Jour gris »

2ème groupe : « Nonoche », « Toby chien parle », « Dialogue de bêtes » : chiens et chats sont des personnages à part entière qui observent et commentent les relations humaines – cf.Toby chien parle ou qui se font reflet des comportements humains comme dans Nonoche, message humain sur la puissance du désir. Le theme du music-hall est aussi present ici. « Toby-Chien parle » et « Dialogue de bêtes » sont des textes pleins d’humour qui font l’éloge du théâtre, du spectacle et de la liberté qu’il apporte. Dans « Toby-Chien parle », le leitmotiv « Je fais ce que je veux » évoque cette émancipation nécessaire d’une relation sentimentale, source d’autant de souffrances que de plaisirs.

3ème groupe : « Belles-de-jour » « De quoi est-ce qu’on a l’air ? » « La guérison » propose une vision critique de la vie mondaine : il met en scène « l’amie Valentine », jeune bourgeoise qui mène une vie élégante mais enfermée dans les apparences.

La narratrice ici est bien Colette puisqu’on peut lire dans « Belles-de-jour » : « Colette est toquée, mais elle n’est pas si rosse que vous la faites ». Colette oppose avec humour ces « Belles-de-jour » aux mêmes qui deviennent des « laides de nuit » !

« La guérison » témoigne d’une forme d’apaisement et de sagesse, d’appropriation de soi. La narratrice explique à son amie les étapes d’une guérison amoureuse. De plus,séparée de Willy, Colette n’est plus la bienvenue dans les salons bourgeois et semble le vivre sereinement : « Je savoure, silencieuse, mon enviable infériorité ».

La narratrice assume ici tranquillement son statut de déclassée, à l’écart de la société, d’autant que sa liaison avec Missy n’arrange pas les choses.

« Le miroir » : étrange dialogue où l’autrice fait dialoguer deux voix (celle de la narratrice et celle de Claudine) qu’elle refuse de considérer comme son double.

« La dame qui chante » est un cas à part, seule nouvelle à être écrite d’un point de vue masculin et qui porte une réflexion sur le désir, thème également récurent dans l’œuvre.

4ème groupe : de petites scènes croquées sur le vif : « En baie de Somme », bains de soleil « Partie de pêche » et « Forêt de Crécy » paysages, des scènes de plage, des personnages haut en couleurs. Humour.

Enfin, « Music-Hall » constitue une plongée dans les coulisses d’un univers familier à Colette. Elle y évoque avec humour les répétitions de « La Chair ».

SIDO (1930)

Dans Sido, la célébration du monde est avant tout célébration des êtres aimés. Le regard se fait rétrospectif et lucide.

Et tous les personnages sont peints dans leur ambiguïté et leur complexité.

Entre roman et nouvelle, Sido est paru pour la première fois en 1929 sous le titre de Sido ou les points cardinaux. Puis l’année suivante, le texte est enrichi de 2 chapitres : « Le capitaine » et« Les sauvages ». Il s’inscrit dans le cycle des romans autobiographiques. Sept ans après La Maisonde Claudine, deux après La Naissance du jour, Colette reprend les thèmes de son village natal et de sa famille.

STRUCTURE

Au-delà des trois chapitres nettement identifiables, qui sont Sido, le capitaine, les sauvages, le recueil ne montre aucune progression temporelle, mais plutôt se construit par rapport au fonctionnement aléatoire de la mémoire, ce qui rapproche Colette et Marcel Proust.

Au centre de tous les motifs habituels de l’enfance (le cercle familial, la maison, l’environnement naturel et humain, les animaux familiers, le jeu) , il y a Sido, la mère.

Sido, la mère....

Sido, la mère est morte en 1912. Pourtant il faut attendre une dizaine d’années après la mort de Sido (1912) pour que Colette fasse de sa mère l’un des éléments central de son œuvre. Comme si, peut-être, Colette avait besoin de s’éloigner de Sido pour devenir Colette… « Il faut du temps à l’absent pour prendre sa vraie forme en nous. Il meurt, – il mûrit, il se fixe » écrira-t-elle.

Le recueil ressuscite la mère mais aussi le père et les frères.

Les critiques sont unanimes pour saluer cette œuvre et le lien avec Proust apparait dans le propos de Nicole Bourdonnais : « Colette se soucie, à la manière, Proustienne, d’extraire, l’essence intemporelle de cette expérience, ancrée dans l’éphémère et le quotidien. Elle veut suspendre le temps, transmuter le transitoire en éternel. »

C’est surtout sur la personnalité de Sido que Collette insiste et ce dès les premières pages en la présentant comme une provinciale atypique, maniant les mots avec humour. Moqueuse, adulée par son mari, possessive avec sa fille, sévère, aimante et étouffante…mais dès que Sido pénètre en son jardin, elle devient une déesse ! Elle vit en parfait accord avec la nature.

Écologiste avant l’heure, protégeant ses plantes comme ses enfants, elle en connait tous les secrets.Elle parle aux animaux et surtout elle est la grande initiatrice de sa fille à qui elle livre les mystères de la nature : leçons que Colette n’oubliera jamais !

Sido est capable de transformer l’univers quotidien en un monde fantastique . Le jardin devient aux yeux de l’enfant un lieu magique et sa mère une figure héroïque qui commande aux vents, parle aux animaux et a accès aux secrets de la nature.

La figure de Sido est ambigue puisqu’ à la fois mère et femme despotique et déesse de la nature : réalisme et transfiguration construisent le portait de cette mère toute puissante qui a transmis à sa fille le culte de la nature.

LE CAPITAINE

Derrière l’homme gai, philanthrope, rêveur, poète, éperdument amoureux de sa femme, aimant chanter et se montrant volontiers « grivois en anecdotes », se cache un inconnu au « regard gris bleu, plein de bravade, qui ne versait ses secrets à personne, mais qui avouait parfois : “J’ai des secrets”. »

Le Capitaine est un magnifique et bouleversant hommage à son père, mort vingt-cinq ans plus tôt, en 1905.

Au début du chapitre Colette écrit « Cela me semble étrange à présent que je l’aie si peu connu »,avant de poursuivre par cet autre constat, « je crois qu’elle(Sido) aussi l’a mal connu ».

Finalement c’est par l’écriture que Colette parvient à faire naitre la figure mal connue du père, Ce père, qui « erre et flotte, troué, barré de nuages, visible par fragments » que l’écrivaine va éclairée bien plus que l’enfant ne pouvait le faire.Il apparaitra alors dans toute sa complexité et son humanité. Par un long processus « l’absent » va « prendre sa vraie forme en nous ».

Le portrait s’achève d’ailleurs avec le dévoilement, à la mort du Capitaine, d’un de ses secrets,« accessible, longtemps dédaigné ». À la mort du Capitaine en 1905, la famille découvre, nichés tout en haut de la bibliothèque plusieurs volumes imposants, soigneusement reliés, rangés, étiquetés, censés renfermer ses œuvres complètes mais ne contenant que des pages blanches, « le mirage d’une carrière d’écrivain ». Seule la page de la dédicace, raconte Colette, portait la mention manuscrite : « À ma chère âme, son mari fidèle : Jules-Joseph Colette. »

« J’épelle en moi, écrit Colette, ce qui est l’apport de mon père, ce qui est la part maternelle. » Sido, sa mère, le Capitaine, son père, deux espaces entre lesquels et à partir desquels Colette la femme, Colette l’écrivain, enracinée dans sa toujours vivace enfance, tisse sa trajectoire de vie. La grande Colette, a fait de son patronyme – Colette – son nom de plume. Ce n’est qu’en 1923, avec Le Blé en herbe, qu’elle l’adoptera définitivement. « Voilà que légalement, littérairement et familièrement, je n’ai qu’un nom, qui est le mien. »

Derrière ce nom de plume il y a, en creux, celui de ce père « né pour écrire » et qui n’a pas écrit, ou si peu.

Et il y a Colette qui sans relâche, avec une insistance obstinée, n’aura cessé de clamer toute sa vie sa non-vocation littéraire : « Non, je ne voulais pas écrire. […] dans ma jeunesse, je n’ai jamais, jamais désiré écrire. »

Ce leitmotiv de l’écrivain-qui-ne-voulait-pas-écrire-et-qui-a-passé-sa-vie-à-écrire nous renvoie bien au Capitaine Colette et à son secret…

Colette prépare avec soin cette révélation, dans Sido, en introduisant d’abord le lecteur, à sa suite, chez une certaine Madame B… « qui a, professionnellement, commerce avec les esprits », pour y rencontrer le fantôme bienveillant – du Capitaine. L’« esprit » de l’homme âgé décrit par Madame B.,en qui Colette « reconnaît immédiatement son père, veille activement sur elle.

« Il s’occupe beaucoup de vous à présent », annonce Madame B. avant d’ajouter en réponse à l’étonnement de Colette : « Parce que vous représentez ce qu’il aurait tant voulu être sur la terre. Vous êtes justement ce qu’il a souhaité d’être. Lui, il n’a pas pu. »

Parmi les rares choses écrites par le Capitaine, on trouve plusieurs poèmes patriotiques aux titres évocateurs : « À la France », « Aux morts pour la patrie », « Gratitude », « Souvenons- nous », dont les strophes et les vers sont pleins d’une emphase propre au genre. « L’Ode à Paul Bert » de 1888, méritait quant à elle la critique, « trop d’adjectifs », de l’intraitable petit censeur, sa fille…

« Cet homme, banni des événements qui l’avaient jadis porté… », cet homme au « regard gris-bleu dans lequel personne n’a jamais pu lire », qui était perçu par les siens comme étranger à leur univers – «… nous lui en voulions vaguement de ne pas assez nous ressembler » – cachait un être blessé »« derrière le visage jovial et la belle voix de baryton ». Colette reconnaît d’ailleurs là un trait qui lui appartient aussi, autre parcelle de l’héritage paternel : « Moi qui siffle dès que je suis triste »…

Cette blessure, Colette en prend toute la mesure dans le texte phare qu’est « Le Capitaine » dans Sido, où le portrait de son père atteint une dimension inédite. Conjointement à la révélation des «œuvres imaginaires » du Capitaine, il y a celle d’un lien serré que pour la première fois semble-t-il Colette identifie et formule : celui entre la tristesse et le grand blessé de guerre qu’était le Capitaine : «J’ai pénétré ce que ma jeunesse me cachait autrefois : mon brillant, mon allègre père nourrissait la tristesse profonde des amputés. »

Les années de l’enfance, chantées, mythifiées dans l’œuvre, sont dominées, on le voit, on le lit, par la figure de « Sido » mais, y compris dans les pages qui lui sont consacrées, l’écriture de Colette est traversée portée par la présence du Capitaine. La clé, il me semble l’avoir trouvée dans le début du texte « Le Capitaine » : « Mon attention, ma ferveur, tournées vers « Sido » ne s’en détachaient que par caprice », écrit Colette, avant de poursuivre par cette petite phrase apparemment anodine : « Ainsi faisait-il, lui, mon père, il contemplait « Sido » ».

Oui, le fantôme bienveillant du Capitaine veille sur « la petite », sa fille, enfant « préférée » –

« C’est à moi qu’il accorda le plus d’importance » – qui, devenue écrivain, s’attachera à dire, à nommer tout ce que ce père lui aura laissé, tout ce qu’elle aura reçu mais aussi récolté. « C’est lui qui se voulait faire jour, et revivre quand je commençai, obscurément, d’écrire. »

Ce texte est tiré de Colette, Cahiers de L’Herne, 25/01/2023

LES SAUVAGES

Le troisième chapitre Les Sauvages est consacré aux deux frères de Colette , Achille et Léo, incroyablement complices ; ils incarnent l’enfance, le pays sauvage de l’enfance.

Sido les trouve beaux. Ils sont féroces. La narratrice aussi ! Ils prennent comme tête de turc Mathieu M. Ce sont des êtres sauvages. Ils supportent mal la fréquentation du monde et son univers de convention. L’aîné, le demi-frère de Colette est celui qui commande tandis que le second suit. Dans les premières lignes Colette évoque peu Achille mort une dizaine d’années auparavant et se concentre sur Léo. Colette parle de ce frère comme d’un homme de 63 ans mais qui est toujours attaché à son lieu natal et à son monde intérieur. Finalement c’est un être libre qui chante, compose, retourne vers les souvenirs de son enfance avec une facilité déconcertante. Il est capable de s’y reconnecter et de retrouver l’enfant de six ans qu’il était.

Les Vrilles de la vigne et Sido mettent en avant l’expérience sensorielle du monde, la force de la nature, la complexité de la relation aux êtres que nous aimons, célèbre les cycles du temps de la nature et aussi les plaisirs simples de la vie. Elle nous offre une vision poétique et profonde de ce monde et de la façon dont nous entrons contact avec lui, dont nous l’habitons.

Elle parvient par l’écriture à magnifier ce temps du passé, à rendre ce transitoire, cet éphémère éternel ou « potentiellement immortel » comme dirait Hannah Arendt, pour elle et pour nous.