LA VERITE

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION A LA VERITÉ

La quête de la vérité est le but même de la philosophie.

Le Vrai constitue pour Platon, avec le Beau et le Bien, une valeur absolue. Mais qu’est-ce que la vérité et comment y accéder puisqu’on ne peut la confondre avec la réalité ?

QU’EST-CE QUE LE REEL ?

Avant de parler de la vérité, quelques mots sur le réel : Le réel n’est ni vrai ni faux. Il EST.

Toutefois ma perception du réel peut être la proie de l’illusion ; celle-ci peut être due à de multiples facteurs… Peut-on échapper à la subjectivité de la perception ?

Il n’existe pas d’œil innocent. C’est toujours vieilli que l’œil aborde son activité, obsédé par son propre passé et par les insinuations anciennes et récentes de l’oreille, du nez, de la langue, des doigts, du cœur, du cerveau. Il ne fonctionne pas comme un instrument solitaire et doté de sa propre énergie, mais comme un membre soumis d’un organisme complexe et capricieux. Besoins et préjugés ne gouvernent pas seulement sa manière de voir mais aussi le contenu de ce qu’il voit, il choisit, rejette, organise, distingue, associe, classe, analyse, construit. Il saisit et fabrique plutôt qu’il ne reflète ; et les choses qu’il saisit et reflète, il ne les voit pas nues comme autant d’éléments privés d’attributs, mais comme des objets, comme de la nourriture, comme des gens, comme des ennemis, comme des étoiles, comme des armes. Rien n’est vu tout simplement à nu.

Nelson Goodman, Langages de l’art, 1968, Ed. Chambon

Nelson Goodman, Langages de l’art, 1968, Ed. Chambo

QU’EST-CE QUE LA VERITE ?

Un bon lycéen du XXI siècle en sait plus sur le monde que Descartes, Socrate ou Louis XIV ! Pour autant, il n’est pas plus aisé de définir la notion de vérité ! D’ailleurs existe-t-elle ?

Il est essentiel de distinguer d’emblée la réalité (ce qui est) de la vérité (qui n’existe qu’à partir du moment où nous nous prononçons sur cette réalité).

Définition et nature de la vérité

En général, on définit la vérité comme :

- une adéquation entre une chose et ce qu’on en dit, entre la pensée (ou le discours) et le réel.

- Ou un accord interne entre nos propres pensées (la logique par opposition à la confusion et l’exactitude par opposition à l’erreur)

- Ou un accord entre ce que l’on dit et ce que l’on pense (la sincérité par opposition au mensonge).

Le réel est l’ensemble des choses qui existent (du côté de l’être) alors que la vérité est une notion logique (du côté du langage, de la connaissance) :

- Seule une chose peut être réelle ;

- Seul un énoncé peut être vrai.

La vérité est objective (tandis qu’une opinion est subjective)

Une vérité est soit prouvable (science), soit démontrable (mathématiques), soit justifiable rationnellement (philosophie, morale).

Ce que la vérité n’est pas :

- La réalité: qui n’est ni vraie ni fausse, elle est. `

- La croyance : La croyance est une adéquation entre un discours et un état d’esprit : Dans la croyance – et dans l’acte de croire, je tiens pour vrai une proposition non prouvée, à laquelle je donne une valeur de vérité.

- L’opinion : Toute pensée qui n’est pas un savoir. (S’oppose donc à la science). L’adhésion à une opinion, en tant qu’elle ne s’accompagne pas de certitude objective, est une croyance. Kant la définit ainsi dans La Critique de la raison pure : « principe d’assentiment subjectivement suffisant, mais objectivement insuffisant » : comment deux opinions opposées pourraient-elles être également vraies en même temps ? Donc on ne peut pas dire « a chacun sa vérité » mais seulement « à chacun son opinion » Une opinion est un jugement ou une affirmation personnelle sur la réalité ou les qualités de quelque chose. Il y a potentiellement autant d’opinions que d’individus. Et le nombre ne fait pas la vérité ! (cf citation Gandhi)

- La certitude: c’est l’état d’esprit de celui qui prend pour vrai un jugement sans le moindre doute. Mais que je ne puisse douter de telle ou telle proposition, ne prouve pas qu’elle est vraie ! La certitude ne laisse aucune place au doute. ( Sa ligne rouge : le fanatisme !)

- La véracité : Qualité morale de celui/celle qui ne trompe pas ou qui n’en a pas l’intention ; et qui se garde de l’erreur et s’emploie à l’éviter dans ses paroles ou dans ses écrits.

- La sincérité :qui est d’ordre moral

- L’évidence : c’est la qualité d’un jugement qui aussitôt produit la certitude; l’illusion est alors toujours possible (voir Pascal). Lorsque la vérité se reconnaît d’elle-même. Mais souvent la vérité est cachée. Dès lors, si elle n’est pas révélée comme dans la religion, elle doit être démontrée.

- L’erreur: c’est un jugement faux qui s’oppose à la vérité. Pour Spinoza, elle nait quand le sujet transforme des « représentations incomplètes » en certitudes.

- L’illusion : une perception ou croyance erronée qui persiste malgré la connaissance de sa fausseté. Distincte de l’erreur (rectifiable par la raison), elle relève d’un mécanisme complexe où désirs, apparences et conditionnements biaisent notre rapport au réel. Pour Freud, l’illusion est une croyance motivée par un désir (ex. : religion), mais Nietzsche : considère que l’illusion est nécessaire à l’action, notamment à travers l’art.Tandis que pour Sartre , elle relève de la mauvaise foi, trahissant notre refus de la liberté.

- Le mensonge: Le mensonge se définit comme un discours contraire à la vérité, tenu avec la volonté délibérée de tromper autrui. Distinct de l’erreur (fausseté involontaire) et de l’illusion (perception trompeuse), il implique une volonté consciente de manipuler.

LES DIFFERENTES CONCEPTIONS DE LA VERITE

IDEALISME PLATONICIEN

Platon (428 / 427 av. J.-C. à 348 / 347 av. J.-C.)

L’idéalisme platonicien affirme que le monde sensible (matériel) est une illusion, que les apparences nous trompent. Il y a donc une Vérité à découvrir.

Cf. Matrix et série ‘X-files’

Les deux mondes de Platon : le sensible et l'intelligible

Platon distingue et oppose deux ordres de réalité: le monde sensible et le monde intelligible. (« chorismos » = séparation.)

Le monde sensible

Le monde sensible est celui de la réalité que nous percevons quotidiennement à travers nos sens.

C’est un monde en perpétuel changement : tout ce qui existe dans le monde sensible est soumis au devenir (genesis), à la naissance et à la corruption, à l’accroissement et au décroissement.

- Un monde de multiplicité : chaque chose y existe en de nombreux exemplaires différents (plusieurs chevaux, plusieurs tables, etc.).

- Un monde d’imperfection : aucun objet sensible ne réalise parfaitement son essence.

- Un monde d’apparences : les objets sensibles ne sont que des « ombres », des « copies imparfaites » des réalités véritables.

Pour Platon, ce monde sensible n’est donc pas la réalité véritable mais seulement une image, un reflet de celle-ci. Il est « moins vrai » et « moins réel » que le monde intelligible.

Le monde intelligible

Le monde intelligible constitue pour Platon la réalité authentique. Il est peuplé d’entités que Platon nomme « Idées » ou « Formes » (eidos/idea) :

- Des réalités éternelles et immuables : contrairement aux objets sensibles, les Idées ne changent jamais, elles demeurent identiques à elles-mêmes.

- Des réalités parfaites : chaque Idée représente l’essence pure et parfaite d’une chose.

- Des réalités uniques : il n’existe qu’une seule Idée du Beau, une seule Idée du Juste, etc

- Des réalités hiérarchisées : les Idées forment une structure pyramidale au sommet de laquelle se trouve l’Idée suprême, l’Idée du Bien (symbolisée par le soleil dans l’allégorie de la caverne).

Ce qui est un peu difficile à concevoir pour nous, c’est que ces Idées ne sont pas de simples concepts, mais des entités qui existent objectivement dans ce que Platon appelle le « lieu intelligible ».

Les Idées , réalité supérieure :

Dans la conception platonicienne, les « Idées » ne sont pas de simples concepts mentaux ou des représentations subjectives, mais des entités objectives qui existent indépendamment de notre esprit. Elles représentent:

- L’essence permanente des choses (ce qui fait qu’une chose est ce qu’elle est)

- Leur définition véritable et complète

- Leur modèle parfait et immuable

- La réalité authentique dont les objets sensibles ne sont que des copies imparfaites

Par exemple, tous les objets circulaires que nous observons dans le monde sensible ne sont que des manifestations imparfaites de l’Idée du Cercle, qui elle seule est parfaitement circulaire. (De même pour le lit …Cf cours sur l’art)

Selon Platon, notre expérience quotidienne nous maintient dans une double illusion:

- L’illusion des apparences sensibles: Nous prenons pour la réalité ce qui n’est qu’apparence changeante et trompeuse. Les objets matériels que nous percevons par nos sens ne sont que des copies imparfaites et éphémères des Idées éternelles. C’est pourquoi l’adage « les apparences sont trompeuses » trouve sa justification philosophique chez Platon.

- L’illusion des opinions individuelles: Nos jugements personnels, basés uniquement sur notre perception limitée des apparences et sur notre point de vue particulier, nous éloignent encore davantage de la vérité. Ces opinions (doxa) sont instables et contradictoires, contrairement au savoir véritable.

La voie vers la connaissance véritable

Pour Platon, accéder à la vérité implique de:

- Dépasser les apparences sensibles pour atteindre les essences intelligibles

- Abandonner les opinions subjectives pour s’élever à la connaissance objective

- Utiliser la raison plutôt que les sens

- Pratiquer la dialectique qui permet de s’élever progressivement vers la contemplation des Idées

C’est pourquoi le véritable philosophe est celui qui, insatisfait des apparences et des opinions, recherche inlassablement la connaissance des essences. Cette quête de vérité n’est pas un simple exercice intellectuel, mais constitue pour Platon la mission fondamentale du philosophe et la condition d’une vie authentiquement humaine. La relation entre ces deux mondes est complexe puisque Platon ne considère pas qu’il y a deux univers totalement séparés, mais plutôt deux niveaux d’une même réalité qui participent l’un à l’autre.

Cette division de la réalité en deux ordres distincts engendre nécessairement une division parallèle dans le domaine de la connaissance. En effet, à la dualité des mondes correspond une dualité des modes de connaissance.

Platon distingue donc deux modes de connaissance distincts :

- L’opinion (doxa) : connaissance incertaine et changeante qui porte sur le monde sensible ; Nos opinions individuelles nous trompent, parce qu’elles ne se fondent que sur les apparences et sur un seul point de vue, alors qu’il faudrait utiliser notre raison et notre intellect pour saisir l’essence complexe des choses, c’est-à-dire leur vraie réalité.

- La science (epistêmê) : connaissance certaine et stable qui porte sur le monde intelligible

Cette distinction est illustrée par l’analogie de la ligne dans La République, où Platon divise la connaissance en quatre degrés correspondant à quatre types d’objets de complexité croissante.

- Le segment inférieur représente les images et les ombres (eikasia)

- Le segment suivant représente les objets sensibles (pistis)

- Le troisième segment représente les objets mathématiques (dianoia)

- Le segment supérieur représente les Idées pures (noêsis)

Plus on s’élève dans l’échelle des réalités, plus la connaissance devient claire, certaine et vraie.

Cette dualité influe fortement la conception platonicienne de la connaissance :

- La vérité comme adéquation à l’être : pour Platon, la connaissance vraie est celle qui saisit l’être véritable, c’est-à-dire les Idées. L’opinion, qui ne saisit que les apparences, ne peut jamais atteindre la vérité pleine et entière.

2. La réminiscence comme fondement de la connaissance : puisque la connaissance véritable porte sur des réalités intelligibles que les sens ne peuvent percevoir, Platon explique que connaître, c’est se ressouvenir des Idées que l’âme a contemplées avant de s’incarner dans un corps.

3. La dialectique comme méthode : pour s’élever de l’opinion à la science, il faut pratiquer la dialectique, méthode philosophique qui permet de dépasser les apparences sensibles pour atteindre progressivement la connaissance des essences.

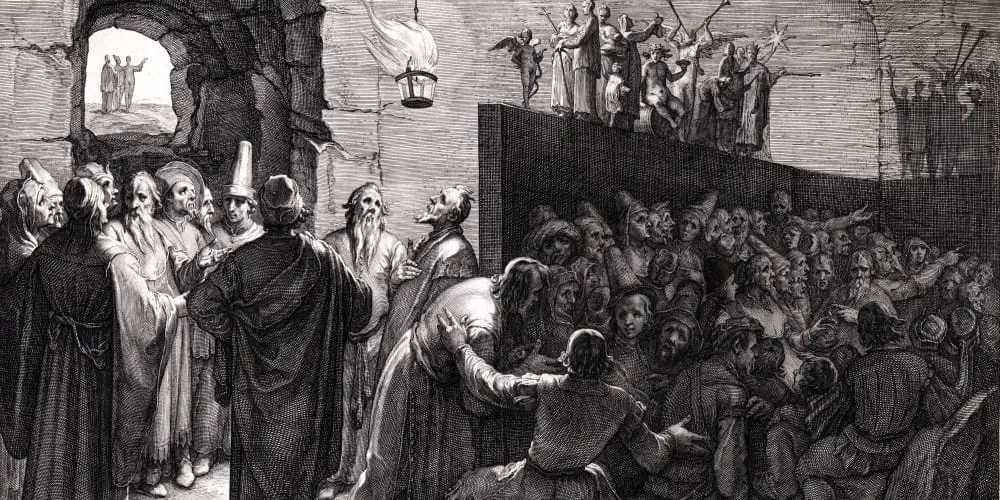

L'allégorie de la caverne

L’allégorie de la caverne est un récit philosophique exposé par Platon dans le livre VII de La République, sous forme d’un dialogue entre Socrate et Glaucon. Elle illustre la condition humaine face à la connaissance et le cheminement vers la vérité. Et elle illustre aussi parfaitement la distinction entre les deux mondes.

L’allégorie de la caverne est un récit philosophique exposé par Platon dans le livre VII de La République, sous forme d’un dialogue entre Socrate et Glaucon. Elle illustre la condition humaine face à la connaissance et le cheminement vers la vérité. Et elle illustre aussi parfaitement la distinction entre les deux mondes.

Platon met en scène des hommes enchaînés depuis leur enfance dans une caverne souterraine. Ces prisonniers sont immobilisés, les jambes et le cou entravés, de sorte qu’ils ne peuvent regarder que devant eux, vers le fond de la caverne. Derrière eux brûle un feu qui projette de la lumière, et entre ce feu et les prisonniers se trouve un petit mur le long duquel des personnes circulent en portant des statuettes d’hommes et d’animaux.

Il comprend alors que ce qu’il prenait pour la réalité n’était qu’illusion. Il découvre le monde véritable, les objets réels, et finit par contempler le soleil lui-même, comprenant que celui-ci est la source de toute lumière et de toute vie. Il réalise que sa condition antérieure était celle de l’ignorance.

Pensant à ses anciens compagnons, il décide de retourner dans la caverne pour partager sa découverte. Mais ses yeux, habitués à la lumière du jour, peinent à s’adapter à l’obscurité de la caverne. Les autres prisonniers, voyant sa maladresse et entendant son récit incroyable d’un monde extérieur, se moquent de lui et refusent de le croire. Ils pourraient même vouloir le tuer s’il tentait de les libérer. (Allusion à la mort de Socrate)

Cette allégorie illustre plusieurs idées philosophiques fondamentales de Platon :

- La distinction entre le monde sensible (la caverne, monde des apparences) et le monde intelligible (l’extérieur, monde des Idées et de la vérité)

- Le processus difficile d’accession à la connaissance véritable

- Le rôle du philosophe qui, après avoir contemplé la vérité, doit retourner parmi les hommes pour les éclairer, malgré leur résistance

- La critique de l’opinion commune qui se contente des apparences sans chercher la vérité

L’allégorie de la caverne reste l’une des images les plus puissantes pour illustrer le passage de l’ignorance à la connaissance et la difficulté d’accepter la vérité lorsqu’elle remet en question nos croyances les plus ancrées.

- Les prisonniers enchaînés ne voient que des ombres; pour eux, les ombres sont la réalité

- L’obscurité représente l’ignorance ;

- Le mur symbolise la matière.

- Les ombres représentent la perception des apparences. C’est à leur sujet que les prisonniers s’entretiennent. Ils échangent sur elles des « opinions »,première forme de connaissance.

- Le corps , qui est pour Platon « le tombeau de l’âme » résiste à la connaissance et plombe l’esprit d’ignorance.

- Le feu est une lumière artificielle qui n’est pas celle du vrai. C’est celle des apparences du monde sensible

- L’ouverture vers la lumière extérieure suggère que l’homme n’est pas condamné à l’ignorance, il peut s’en libérer, s’élever à une vie plus libre et plus éclairée. Mais c’est douloureux et il faut inlassablement apprendre…

- Le monde extérieur baigné par la lumière du soleil représente le monde intelligible : Qu’est-ce que l’idée d’une chose ? c’est sa définition, ses caractéristiques essentielles, son utilité, sa valeur, ce que l’on peut connaître d’elle au moyen de l’intellect.

- En tant qu’essence, l’idée est plus réelle que toutes ses apparences matérielles, puisque celles-ci changent de forme sans cesse. L’apparence (l’image) n’est pas fausse en elle-même, mais elle est trompeuse parce qu’elle est multiple et se fait passer pour l’unique réalité de cette chose. Un acte héroïque sera ainsi la manifestation dans l’espace-temps d’une forme éternelle qui est l’Idée du courage, Idée qui est l’essence de tous les actes courageux.

- Le soleil lui-même symbolise l’Idée suprême du Bien, source de toute existence et de toute connaissance. C’est la Cause à la fois de toutes les essences et de toutes les existences, ce que Platon nomme le Bien. Le soleil symbolise ce qui dispense la Vie, mais aussi ce qui éclaire l’intelligence, qui fonde à la fois de l’existence et de la connaissance. Donc le Soleil est la représentation du Bien en général. Il est l’équivalent du Dieu des religions et des théologies.

- Le retour: celui qui a eu accès à la connaissance ne veut plus retourner à l’ignorance. S’il y retourne, c’est pour sauver les autres hommes de l’ignorance. Il risque sa vie (cf Socrate)

Cette allégorie montre que la philosophie consiste à se libérer des chaînes de l’opinion (de l’illusion) pour accéder à la contemplation des Idées, c’est-à-dire à la véritable connaissance.

L’idéalisme platonicien inverse donc notre conception ordinaire de la réalité. Selon Platon, ce que nous considérons habituellement comme réel (les objets matériels que nous pouvons voir et toucher) ne possède en fait qu’une réalité relative tandis que les Idées, invisibles aux sens mais accessibles à l’intellect, constituent la véritable réalité.

Le texte : Platon, La République

« — Maintenant, repris-je, représente-toi de la façon que voici l’état de notre nature relativement à l’instruction et à l’ignorance. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière ; ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés de sorte qu’ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux, la chaîne les empêchant de tourner la tête ; la lumière leur vient d’un[…] » « d’un feu allumé sur une hauteur, au loin derrière eux ; entre le feu et les prisonniers passe une route élevée : imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux, et au-dessus desquelles ils font voir leurs merveilles.

— Je vois cela, dit-il.

— Figure-toi maintenant le long de ce petit mur des hommes portant des objets de toute sorte, qui dépassent le mur, et des statuettes d’hommes et d’animaux, en pierre, en bois, et en toute espèce de matière ; naturellement, parmi ces porteurs, les uns parlent et les autres se taisent.

— Voilà, s’écria-t-il, un étrange tableau et d’étranges prisonniers.

— Ils nous ressemblent, répondis-je ; et d’abord, penses-tu que dans une telle situation ils aient jamais vu autre chose d’eux-mêmes et de leurs voisins que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face ?

— Et comment ? observa-t-il, s’ils sont forcés de rester la tête immobile durant toute leur vie ?

Et pour les objets qui défilent, n’en est-il pas— de même ?

— Sans contredit.

— Si donc ils pouvaient s’entretenir ensemble ne penses-tu[…] » « ne penses-tu pas qu’ils prendraient pour des objets réels les ombres qu’ils verraient ?

— Il y a nécessité.

— Et si la paroi du fond de la prison avait un écho, chaque fois que l’un des porteurs parlerait, croiraient-ils entendre autre chose que l’ombre qui passerait devant eux ?

— Non, par Zeus, dit-il.

— Assurément, repris-je, de tels hommes n’attribueront de réalité qu’aux ombres des objets fabriqués.

— C’est de toute nécessité.

— Considère maintenant ce qui leur arrivera naturellement si on les délivre de leurs chaînes et qu’on les guérisse de leur ignorance. Qu’on détache l’un de ces prisonniers, qu’on le force à se dresser immédiatement, à tourner le cou, à marcher à lever les yeux vers la lumière : en faisant tous ces mouvements il souffrira, et l’éblouissement l’empêchera de distinguer ces objets dont tout na l’heure il voyait les ombres. Que crois-tu donc qu’il répondra si quelqu’un lui vient dire qu’il n’a vu jusqu’alors que de vains fantômes, mais qu’à présent, plus près de la réalité et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste ? si, enfin, en lui montrant chacune des choses qui passent, on l’oblige, à force questions, à dire ce que c’est ? Ne[…] » « Ne penses-tu pas qu’ il sera embarrassé, et que les ombres qu’il voyait tout à l’heure lui paraîtront plus vraies que les objets qu’on lui montre maintenant ?

— Beaucoup plus vraies, reconnut-il.

— Et si on le force à regarder la lumière elle-même, ses yeux n’en seront-ils pas blessés ? n’en fuira-t-il pas la vue pour retourner aux choses qu’ il peut regarder, et ne croira-t-il pas que ces dernières sont réellement plus distinctes que celles qu’on lui montre ?

— Assurément.

— Et si, repris-je, on l’arrache de sa caverne par force, qu’on lui fasse gravir la montée rude et escarpée, et qu’on ne le lâche pas avant de l’avoir traîné jusqu’ à la lumière du soleil, ne souffrira-t-il pas vivement, et ne se plaindra-t-il pas de ces violences ? Et lorsqu’il sera parvenu à la lumière, pourra-t-il, les yeux tout éblouis par son éclat, distinguer une seule des choses que maintenant nous appelons vraies ?

— Il ne le pourra pas, répondit-il ; du moins dès l’abord.

— Il aura, je pense, besoin d’habitude pour voir les objets de la région supérieures D’abord cc seront les ombres qu’il distinguera le plus facilement[…] » « pour voir les objets de la région supérieures D’abord cc seront les ombres qu’il distinguera le plus facilement, puis les images des hommes et des autres objets qui se reflètent dans les eaux’ ensuite les objets eux-mêmes. Après cela, Il pourra, affrontant la clarté des astres et de la lune, contempler plus facilement pendant la nuit les corps célestes et le ciel lui-même, que pendant le jour le soleil et sa lumière.

— Sans doute.

— À la fin, j’imagine, ce sera le soleil — non ses vaines images réfléchies dans les eaux ou en quelque autre endroit — mais le soleil lui-même à sa vraie place, qu’il pourra voir et contempler tel qu’il est.

— Nécessairement, dit-il.

— Après cela il en viendra à conclure au sujet du soleil, que c’est lui qui fait les saisons et les années, qui gouverne tout dans le monde visible, et qui, d’une certaine manière, est la cause de tout ce qu’il voyait avec ses compagnons dans la caverne.

— Évidemment, c’est à cette conclusion qu’il arrivera.

— Or donc, se souvenant de sa première demeure, de la sagesse que l’on y professe, et de ceux qui y furent ses compagnons de captivité, ne crois-tu[…] » « qu’il se réjouira du changement et plaindra ces derniers ?

— Si, certes.

— Et s’ils se décernaient alors entre eux honneurs et louanges, s’ils avaient des récompenses pour celui qui saisissait de l’œil le plus vif le passage des ombres, qui se rappelait le mieux celles qui avaient coutume de venir les premières ou les dernières, ou de marcher ensemble, et qui par-là était le plus habile à deviner leur apparition, penses-tu que notre homme fût jaloux de ces distinctions, et qu’il portât envie à ceux qui, parmi les prisonniers, sont honorés et puissants ? Ou bien, comme le héros d’Homère, ne préférera-t-il pas mille fois n’être qu’un valet de charrue, au service d’un pauvre laboureur, et souffrir tout au monde plutôt que de revenir à ses anciennes illusions et de vivre comme il vivait.

— Je suis de ton avis, dit-il, il préférera tout souffrir plutôt que de vivre de cette façon-là.

— Imagine encore que cet homme redescende dans la caverne et aille s’asseoir à son ancienne place : n’aura-t-il pas les yeux aveuglés par les ténèbres en venant brusquement du plein soleil ?

— Assurément si, dit-il.

— Et s’il lui faut entrer de nouveau en[…] » « en compétition, pour juger ces ombres, avec les prisonniers qui n’ont point quitté leurs chaînes, dans le moment où sa vue est encore confuse et avant que ses yeux se soient remis (or l’accoutumance à l’obscurité demandera un temps assez long) n’apprêtera-t-il pas à rire à ses dépens, et ne diront-ils pas qu’étant allé là-haut il en est revenu avec la vue ruinée, de sorte que ce n’est même pas la peine d’essayer d’y monter ? Et si quelqu’un tente de les délier et de les conduire en haut, et qu’ils le puissent tenir en leurs mains et tuer, ne le tueront-ils pas ?

— Sans aucun doute, répondit-il.

On peut reprocher à l’idéalisme de Platon d’aboutir à une vision peu égalitaire de la société. Inégalité qui établit une hiérarchie des âmes :

- L’âme dominée par la raison (logos) – propre au philosophe

- L’âme dominée par le courage (thumos) – propre au guerrier

- L’âme dominée par les désirs (epithumia) – propre à l‘artisan ou au commerçant

Un seul homme sort de la caverne… le philosophe…

C’est à lui que reviendra le droit de gouverner. Ce « Roi-Philosophe » gouvernerait non pas selon les règles de la démocratie mais selon la connaissance immuable des Idées. Son pouvoir serait légitime non par le consentement du peuple, mais par sa capacité unique à discerner le Bien et à l’appliquer dans la cité… Un peu inquiétant quand même…La dérive autoritaire n’est pas loin…Et l’existence d’une Vérité unique et absolue accessible seulement à quelques-uns, nie la valeur de la diversité des perspectives et des expériences humaines. Or, comme l’ont souligné de nombreux philosophes ultérieurs, y compris Aristote, la vérité, particulièrement dans le domaine politique et moral, émerge souvent de la confrontation des points de vue et du dialogue démocratique.

qLa position de Jürgen Habermas qui a proposé une conception qui s’éloigne de la contemplation solitaire d’un philosophe pour privilégier le dialogue rationnel entre individus libres et égaux, nous parait plus supportable…

Néanmoins, dans un monde où les fake-news sont pléthores, ou les média mentent sans cesse ou- au mieux- confondent opinion et vérité, il est bon de parfois se remémorer l’allégorie de la caverne… L’époque est à l’opinion et à l’ignorance promue en vérité. Aussi, garder son esprit critique en éveil, utiliser sa raison pour se protéger de l’illusion semble bien être, 2500 ans après Platon, une saine attitude !

ARISTOTE (VI° SIECLE AV. J.-C.)

Bien qu’il ait été l’élève de Platon, il avait les idées diamétralement opposées aux siennes sur les questions philosophiques fondamentales. Aristote abandonne l‘Académie, car selon lui elle s’est arrêtée aux idées de son maître Platon sans jamais évoluer, et fonde sa propre école, qui prend le nom de « Lyceum ».

Pour Aristote, la vérité ne réside ni dans les choses elles-mêmes, ni uniquement dans l’esprit, mais dans la relation d’adéquation entre l’intellect et le réel.

La définition aristotélicienne de la vérité

Aristote formule à plusieurs reprises ce qu’on appelle aujourd’hui la théorie de la vérité-correspondance. Selon lui, « il dit la vérité celui qui croit conjoint dans le discours ce qui est conjoint dans le monde ». Cette définition met en évidence deux éléments essentiels :

- La vérité se situe au niveau du discours ou de la pensée, non au niveau des choses

- La vérité consiste en une adéquation entre ce qui est dit et ce qui est

La réalité est ce qui rend vrai la proposition.

Aristote établit une distinction nette entre la vérité et la réalité.

Cette distinction est fondamentale : La vérité n’est pas une propriété des choses, mais une relation entre le discours et les choses.

Le principe de non-contradiction.

Ce principe est la condition de possibilité de toute vérité. Sans lui, il serait impossible de distinguer le vrai du faux, et toute proposition pourrait être simultanément vraie et fausse. C’est pourquoi Aristote réfute vigoureusement les positions relativistes de Protagoras pour qui « l’homme est la mesure de toutes choses », c’est-à-dire que la vérité varie selon les individus. Les sophistes qui, en soutenant que « tout ce qui apparaît est vrai », rendent impossible toute distinction entre vérité et fausseté. Aristote défend l’existence d’une réalité objective et stable qui constitue le fondement de toute vérité. Il affirme qu' »il existe une réalité immobile » qui permet d’établir des vérités universelles et nécessaires.

Cette conception s’oppose tant au relativisme des sophistes qu’à l’idéalisme platonicien. Pour Aristote, la vérité n’est ni relative aux individus, ni située dans un monde intelligible séparé, mais dans la relation d’adéquation entre notre discours et la réalité objective que nous cherchons à connaître.

A QUOI BON RECHERCHER LA VERITÉ

LE RELATIVISME

Le relativiste soutient que la vérité est propre (relative) à chacun

Protagoras (485-411 environ av. J.-C.), le plus connu des sophistes, considérait que « L’homme est la mesure de toutes choses » : la sensation est vraie à l’instant où nous l’éprouvons et mesure de vérité. Il sera violemment combattu par Platon.

Avec Protagoras, tout devient subjectif et changeant. C’est « l’homme-mesure » : Par-là, il signifiait qu’il ne peut y avoir de vérité absolue puisque nous jugeons selon nos critères humains or notre capacité de voir et de comprendre est limitée par nos capacités humaines. Ce qui est vrai pour l’homme, l’est-il pour l’éléphant ou la mouche ? Il n’y a donc qu’une vérité humaine…

Protagoras affirmait en bon sophiste qu’on pouvait faire deux discours exactement contraires ! (voir extrait de Ridicule sur existence de Dieu)

Pour Protagoras le plus juste sera alors le plus « utile » en fonction de la personne ou du moment ! Pour Protagoras, l’opinion vaut la vérité ! « A la vérité, ce qui paraît juste et honnête à chaque cité est tel pour elle, tant qu’elle en juge ainsi »

La position de Protagoras rend donc impossible l’universalisation des valeurs… Or si tout se vaut…rien ne vaut !

Cela conduit également Protagoras à douter de l’existence des dieux : « J’ignore, disait-il, ce que sont les dieux ; le sujet est trop obscur, la vie trop brève. »

LE SCEPTICISME

Le scepticisme est un courant philosophique dont l’origine remonte à l’Antiquité grecque, tirant son nom du terme grec « skeptikos » qui signifie « celui qui examine« .

Fondé par Pyrrhon d’Élis (vers 360-270 av. J.-C.), ce qui explique pourquoi on l’appelle aussi « pyrrhonisme ». Le scepticisme se caractérise par une attitude critique envers toute prétention à la vérité absolue. Pour le sceptique, il n’y a pas d’« essences » des choses, comme le soutient Platon, il n’y a que des apparences changeantes ce qui justifie de nier toute possibilité de connaître la vérité.

Le scepticisme repose sur plusieurs principes essentiels :

- La suspension du jugement (epochè) : Face à l’impossibilité de déterminer avec certitude la vérité, le sceptique suspend son jugement. Cette suspension n’est pas un simple doute, mais une attitude méthodique qui consiste à s’abstenir d’affirmer ou de nier quoi que ce soit de manière définitive. « N’avoir d’opinion ni sur le bien, ni sur le mal, voilà le moyen d’éviter toutes les causes de trouble. La plupart du temps, les hommes se rendent malheureux par leur faute: ils souffrent parce qu’ils sont privés de ce qu’ils croient être un bien, ou que, le possédant, ils craignent de le perdre, ou parce qu’ils endurent ce qu’ils croient être un mal. Supprimez toute croyance de ce genre: et tous les maux disparaissent ; le doute est le vrai bien »[1]

[1] D’après Aristoclès, historien antique (puisque Pyrrhon n’a laissé aucun écrit)

- L’examen critique : Le sceptique n’est pas celui qui doute simplement, mais celui qui examine méticuleusement les arguments et les opinions. Il compare ce qu’on constate et ce qu’on en dit, sans remettre en question les phénomènes eux-mêmes, mais plutôt les jugements qu’on porte sur eux.

- L’opposition des arguments : La méthode sceptique consiste à opposer à toute raison valable une raison contraire tout aussi convaincante. Cette pratique vise à montrer que chaque raisonnement peut être réfuté.

- La distinction entre apparence et réalité : Le sceptique ne nie pas la réalité des phénomènes (ce qui apparaît), mais refuse de se prononcer sur leur nature. « Aucun sceptique ne doute de sa propre pensée . Le sceptique avoue qu’il fait jour, qu’il vit, qu’il voit clair. Il ne conteste pas que tel objet lui paraisse blanc, ou que le miel lui paraisse doux. Mais le miel est-il doux ? L’objet est-il blanc ? Voilà ce qu’il ne sait pas. Il ignore tout ce qui n’apparaît pas aux sens : il ne nie pas la vision, mais ignore comment elle s’accomplit : il sent que le feu brûle, mais ne sait s’il est dans sa nature de brûler. Un homme est en mouvement, ou il meurt : le sceptique l’accorde. Comment cela se fait-il ? Il l’ignore. »

Le scepticisme , par la suspension du jugement, cherche à atteindre l’ataraxie (tranquillité de l’âme), état de quiétude qui résulte de l’absence d’opinion ferme.

Le sceptique cultive une attitude d’indifférence envers les choses, ne désirant pas davantage une chose qu’une autre : Cette indifférence conduit à être sans opinion ,sans agitation .

Le scepticisme se différencie du sophisme en ce que sa suspension du jugement cherche la tranquillité de l’âme plutôt que la simple habileté rhétorique et porte une exigence critique. Mais si rien n’est vrai, comment justifier que cette théorie l’est ! « Que le miel soit doux, je ne l’affirme pas, mais qu’il paraisse doux, j’en conviens. » Timon (élève de Pyrrhon)

Le texte : Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes, II°-III° ap. J.-C.

Mais puisque nous disions que la tranquillité suit la suspension de l’assentiment sur toutes choses, la suite pourrait être d’indiquer comment la suspension de l’assentiment se produit en nous. Elle se produit, pour en dire l’essentiel, du fait de la mise en opposition des choses. Or nous opposons soit des choses apparentes à des choses apparentes, soit des choses pensées

à des choses pensées, soit les unes aux autres ; des choses apparentes à des choses apparentes, par exemple quand nous disons : « La même tour paraît ronde de loin et carrée de près ; des choses pensées à des choses pensées, quand, en réponse à celui qui établit l’existence de la providence à partir de l’ordre des corps célestes, nous opposons le fait que les bons sont souvent dans l’infortune et les méchants fortunés, et que de ce fait nous concluons qu’il n’y a pas de providence ; des choses pensées à des choses apparentes comme Anaxagore qui oppose au fait que la neige est blanche, que la neige est de l’eau gelée, que l’eau est noire et donc que la neige elle aussi est noire .

D’un autre point de vue nous opposons tantôt des choses présentes à des choses présentes, comme dans ce que nous venons de dire, tantôt des choses présentes à des choses passées ou futures, par exemple quand quelqu’un nous présente un argument que nous ne pouvons résoudre, nous lui répondons :

De même qu’avant la naissance du fondateur de l’école à laquelle on adhère, la doctrine de cette école n’apparaissait pas comme étant valide, et pourtant préexistait pour ainsi dire en nature, de même il est aussi possible que la doctrine opposée à celle qui est actuellement proposée par toi préexiste pour ainsi dire en nature, mais ne nous soit pas encore manifeste, de sorte qu’il ne faut pas encore que nous donnions notre assentiment à ce qui nous apparaît maintenant comme un argument fort.

Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes, I, 31-34, © Seuil, «Points ».

Le doute comme méthode d’accès à la vérité ?

Plutôt qu’un obstacle, le doute peut être un outil :

Descartes utilisa le doute méthodique pour fonder le cogito « Je pense donc je suis », preuve indubitable , première vérité

Hume prônait un scepticisme « mitigé » acceptant les vérités empiriques (ex. : causalité) comme fondements pratiques.

Le scepticisme comme le concevait Montaigne n’est pas un renoncement, mais un appel à l’humilité et à l’examen permanent. D’où le « Que sais-je ? » qu’il avait choisi comme devise.

PERSPECTIVISME

Le perspectivisme considère que ce sont les différents points de vue qui constituent la réalité, plutôt qu’une vérité objective et unique qui existerait indépendamment de ces perspectives.

Bien que l’on trouve des traces de cette idée chez plusieurs penseurs, c’est Friedrich Nietzsche qui est considéré comme le principal fondateur de cette doctrine au 19ème siècle.

Il s’oppose totalement à Platon, dans la mesure où pour Nietzsche, il n’y a pas d’essences, mais seulement des apparences, et toutes sont vraies

Le propre de l’apparence est son caractère changeant, multiple : mais l’apparence n’est trompeuse que si on la réduit à une image fixe, isolée, stéréotypée.(visage)

Les apparences des choses sont la vie même et sont perçues par des points de vue : il n’y a donc que des vérités subjectives. Pour Nietzsche, la théorie des idées de Platon n’est qu’un point de vue.

Celui qui parvient le mieux à faire partager son point de vue, c’est l’artiste. Parce que justement, il admet la multiplicité des métaphores, des interprétations… C’est en ce sens que Nietzsche, écrit que « l’art nous sauve de la vérité. ».

Nietzsche ne rejette pas toute forme de vérité, mais propose de dépasser l’opposition traditionnelle entre vérité et illusion. L’art devient le modèle d’une nouvelle relation au monde qui rend supportable le tragique de l’existence ; où la création l’emporte sur la découverte passive, où l’affirmation de la vie prime sur la quête d’une vérité abstraite et désincarnée : La valeur d’une vérité se mesure à sa capacité à augmenter la puissance vitale.

8 RATIONALISME, EMPIRISME & VERITE

Le rationalisme et l’empirisme proposent des voies distinctes pour accéder à la vérité.

8.1 L’EMPIRISME : L'EXPERIENCE COMME FONDEMENT DE LA VERITE

L’Empirisme : (empeiros vient du grec et signifie « expérience »)

En philosophie, le terme « empirisme » désigne un courant de pensée très ancien, mais particulièrement présent aux 17ème et 18ème siècles, sous l’influence de John Locke (qui remet en cause la doctrine des idées de Descartes) et de Isaac Newton. L’empirisme, en opposition au rationalisme, soutient que toute connaissance dérive de l’expérience sensible (et non sur la raison).

Le mot « expérience » vient du latin experire, « éprouver ».

L’expérience désigne l’ensemble des états mentaux par lesquels un sujet conscient acquiert de l’information issue de son environnement. Elle constitue un mode d’acquisition de connaissances qui ne passe pas exclusivement par la raison.

Mais peut-on acquérir la vérité́ au contact direct d’une réalité́ qui serait inaccessible par la pensée théorique ? Pas sûr ! L’expérience peut être trompeuse…Alors à quelles conditions s’y fier ? L’expérience est-elle suffisante ? En effet, une expérience même répétée, ne permet pas de dégager des lois générales. J’ai bien observé qu’au mois d’aout, vers le 8-9, il y a beaucoup d’étoiles filantes…je ne peux pas pour autant comprendre et expliquer pourquoi !

L’expérience est subjective, dépendante des conditions de perception de l’observateur. Or ces conditions de perceptions sont-elles fiables ? Au loin, deux objets peuvent paraitre proches même s’ils ne le sont pas.

Les principes fondamentaux de l’empirisme sont :

- L’expérience comme source unique des connaissances dérive de l’expérience sensible, interne ou externe, directement ou indirectement.

- Les empiristes s’opposent à l’idée des connaissances innées, considérant que l’esprit humain est une « tabula rasa »(table rase) à la naissance. Toutes les idées sont acquises par l’expérience.

- Enfin, la méthode empiriste procède par induction, partant d’observations particulières pour en tirer des lois générales.

Philosophe, économiste et historien, est l’un des plus importants penseurs des Lumières écossaises (avec Adam Smith ). Fondateur de l’empirisme moderne (avec Locke et Berkeley) il s’opposa tout particulièrement à Descartes

Pour Hume la connaissance se construit sur le fait que nous généralisons ce que nous observons (C‘est une démarche inductive)

Hume. Enquête sur l’entendement humain. 1748. trad. A Leroy.

Tous les objets de la raison humaine ou de nos recherches peuvent se diviser en deux genres, à savoir les relations d’idées et les faits. Du premier genre sont les sciences de la géométrie, de l’algèbre et de l’arithmétique et, en bref, toute affirmation qui est intuitivement ou démonstrativement certaine. Le carré de l’hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, cette proposition exprime une relation entre ces figures. Trois fois cinq est égal à la moitié de trente exprime une relation entre ces nombres. Les propositions de ce genre, on peut les découvrir par la seule opération de la pensée, sans dépendre de rien de ce qui existe dans l’univers. Même s’il n’y avait jamais eu de cercle ou de carré dans la nature, les vérités démontrées par Euclide conserveraient pour toujours leur certitude et leur évidence[1].

Les faits, qui sont les seconds objets de la raison humaine, on ne les établit pas de la même manière ; et l’évidence de leur vérité, aussi grande qu’elle soit, n’est pas d’une nature semblable à la précédente. Le contraire d’un fait quelconque est toujours possible, car il n’implique pas contradiction et l’esprit le conçoit aussi facilement et aussi distinctement que s’il concordait pleinement avec la réalité. Le soleil ne se lèvera pas demain, cette proposition n’est pas moins intelligible et elle n’implique pas plus la contradiction que l’affirmation : il se lèvera. Nous tenterions donc en vain d’en démontrer la fausseté. Si elle était démonstrativement fausse, elle impliquerait contradiction et l’esprit ne pourrait jamais la concevoir distinctement .

Hume. Enquête sur l’entendement humain. 1748. trad. A Leroy.

[1] En ce qui concerne l’évidence dont parle Hume, elle diffère de l ‘intuition cartésienne (où l’on conçoit une idée de manière si claire et distincte que sa vérité apparaît évidente) pour Hume cela correspond à une certitude logique, la perception d’un rapport nécessaire entre deux propositions.

Hume divise « tous les objets de la raison humaine » en « deux genres »:

- Les relations d’idées : sciences mathématiques (géométrie, algèbre, arithmétique), elles sont établies par des démonstrations et selon des déductions nécessaires ; elles sont vraies indépendamment de l’expérience car « on peut les découvrir par la seule opération de la pensée ». La vérité de ces propositions découlent de leur relation.

Les faits : ( toutes les autres sciences). Ils dépendent de l’expérience et ils pourraient ne pas être, ils sont donc contingents. Le contraire d’un fait qui s’est toujours produit jusqu’à présent peut tout à fait survenir dans le futur : « le contraire d’un fait n’implique pas contradiction ». Hume prend l’exemple le plus régulier possible pour se faire comprendre, celui du lever du soleil : « le soleil ne se lèvera pas demain » ou son contraire « le soleil se lèvera » sont deux possibilités au moment où l’on parle. Si nous oublions qu’il est possible qu’il ne se lève pas, c’est parce que nous avons vu chaque jour le soleil se lever. La répétition devenue habitude est ce qui engendre la croyance en la causalité. (Cf la dinde de Russel)

En fin de compte, Hume montre que nous ne pouvons jamais être certain qu’un fait se produise conformément à ce que nous avons vécu jusque-là. Nous ne pouvons pas avoir le même degré de certitude sur ce fait que pour les relations logiques.

Il y a donc chez lui un certain scepticisme : il faut se contenter d’une vérité probable pour ce qui concerne les faits. A ses yeux, la connaissance scientifique se rapproche davantage de la croyance que de la certitude mathématique.

8.2 LES LIMITES DE L’EMPIRISME : LA DINDE DE RUSELL

Le philosophe Russell (1872-1970),philosophe empiriste mais conscient des limites de l’empirisme utilise le destin tragique d’une dinde pour montrer que celui qui croit que l’expérience est la seule source de la connaissance se trompe :

« Une dinde arrive dans une ferme, est nourrie tous les jours à 9h. En bonne inductiviste elle recueille un grand nombre de données (jour, climat,…) pour établir une conclusion quant à l’heure des repas des dindes. Elle finit par conclure qu’elle est toujours nourrie à 9h du matin,… jusqu’à la veille de Noël où on lui tranche le cou. »

La dinde avait donc, à tort, pratiqué exclusivement la méthode inductive… et avait sans doute pensé que le fermier est à son égard bien intentionné puisque chaque jour il lui apporte du grain. Elle en a sans doute conclu que le retour quotidien d’une ration alimentaire gentiment apportée par le fermier est une « loi de la nature ». Mais bon…Les choses se sont passées autrement !

La dinde de Russell illustre parfaitement les limites du raisonnement inductif théorisé par David Hume. Voici ce que démontre cette parabole, popularisée par Bertrand Russell dans Problèmes de philosophie (1912):

Le raisonnement inductif consiste à généraliser une observation répétée : « le soleil s’est levé hier, donc il se lèvera demain ». La dinde, nourrie chaque jour à 9h, en déduit par induction : « Je suis toujours nourrie à 9h du matin » .Pourtant, la veille de Noël, elle est égorgée au lieu d’être nourrie. Russell souligne que l’induction repose sur un postulat non prouvé : « L’avenir ressemblera au passé » (principe d’uniformité de la nature).

Si elle n’est pas éclairée par l’intelligence ni soutenue par le raisonnement, l’expérience ne nous fournit que des informations incertaines et foncièrement ambiguës. Car s’il y a bien une cause, celle que nous voyons n’est pas nécessairement « la cause ». nous ne pouvons donc pas affirmer que nous connaissons la cause de la cause.

nous ne pouvons donc nous reposer sur la seule expérience pour établir des certitudes indubitables. Pour cela, il faut la raison… et encore !

L’opposition entre empirisme et rationalisme repose essentiellement sur un désaccord concernant la source de la connaissance véritable. On l’a vu, pour l’empirisme, la connaissance dérive essentiellement de l’expérience sensible et est en ce sens a posteriori (qui vient après l’expérience).Tandis que pour le rationalisme, la connaissance n’est rendue possible et garantie que par la raison, et a donc un fondement a priori (indépendant de l’expérience).

8.3 LE RATIONALISME

Les rationalistes comme Descartes défendent l’idée d’une toute-puissance de l’esprit et de la logique pour accéder à la vérité

Le rationalisme est un courant philosophique qui affirme que la raison est la source principale de connaissance et le moyen privilégié d’accéder à la vérité. Il s’oppose à l’empirisme (qui privilégie l’expérience sensible) et au scepticisme (qui doute de la possibilité de connaître la vérité). Voici ses caractéristiques et ses représentants clés :

La raison, par ses principes logiques et ses idées innées, permet de comprendre le monde sans dépendre exclusivement des sens.

Certaines vérités (mathématiques, métaphysiques) sont indépendantes de l’expérience, comme le montre Descartes avec le cogito.

Contrairement à la méthode inductive des empiriste, et rationaliste, privilégie, la méthode déductive donc le raisonnement logique et systématique, inspiré des mathématiques.

La définition la plus commune de la raison est celle de Descartes comme faculté de juger, c’est-à-dire faculté « de distinguer le vrai d’avec le faux ». En effet, le rationalisme attribue à la seule raison humaine la capacité de connaîtreet d’établir la vérité. Déjà lorsqu’ Aristote disait que « L’homme est un animal rationnel », cela signifiait que la raison est le propre de l’homme, la « nature propre » ou l’essence de l’homme ;

Quant aux philosophes du 17è siècle, comme Descartes, Spinoza ou Leibniz, la raison est la faculté humaine de juger et de connaître la réalité.

Alors que l’empiriste Hume déclare : « toutes les lois de la nature sans exception se connaissent seulement par l’expérience. »

Cette approche philosophique défend plusieurs principes essentiels :

- La prééminence de la raison : Les rationalistes considèrent que la raison permet d’atteindre des vérités fondamentales par déduction logique, sans recours à l’expérience sensible, jugée souvent trompeuse et changeante.

- Les vérités nécessaires : Le rationalisme accorde une importance particulière aux vérités nécessaires, celles qui ne peuvent pas être autrement que ce qu’elles sont et qui sont indépendantes de toute expérience. Par exemple, les vérités mathématiques ou les principes logiques.

- L’innéisme : Les rationalistes comme Descartes défendent l’existence d’idées innées, c’est-à-dire de connaissances présentes dans l’esprit humain indépendamment de l’expérience

- La déduction : La méthode rationaliste procède par déduction, partant de principes généraux pour en tirer des conséquences particulières

8.3.1 LA VERITE DE DESCARTES

René Descartes (1596-1650)

Descartes se méfie des sens… « Tout ce que j’ai reçu jusqu’à présent pour le plus vrai et assuré, je l’ai appris des sens, ou par les sens : or j’ai quelquefois éprouvé que ces sens étaient trompeurs »

Cette suspicion s’appuie sur plusieurs arguments : nos sens nous trompent parfois (comme dans l’exemple du bâton qui paraît brisé dans l’eau), donc ils pourraient nous tromper toujours ; les sens ne nous donnent accès qu’aux apparences des choses, non à leur essence véritable et le monde sensible est en perpétuel changement, ce qui rend impossible l’établissement de vérités stables et nécessaires par la seule perception. C’est la raison qui nous permettrait d’appréhender le réel « lui-même »

Pour Descartes, le chemin vers la vérité commence paradoxalement par le doute. Ce doute est un instrument méthodique pour atteindre des certitudes inébranlables. Dans ses Méditations métaphysiques, il met en œuvre le « doute méthodique » :

Descartes, Les Principes de la philosophie, 1644

Que pour examiner la vérité il est besoin, une fois en sa vie, de mettre toutes choses en doute autant qu’il se peut.

Comme nous avons été enfants avant que d’être hommes, et que nous avons jugé tantôt bien et tantôt mal des choses qui se sont présentées à nos sens lorsque nous n’avions pas encore l’usage entier de notre raison, plusieurs jugements ainsi précipités nous empêchent de parvenir à la connaissance de la vérité, et nous préviennent de telle sorte qu’il n’y a point d’apparence que nous puissions nous en délivrer, si nous n’entreprenons pas de douter une fois en notre

vie de toutes les choses où nous trouvons le moindre soupçon d’incertitude.

La démarche de Descartes :

Descartes, Discours de la méthode, 1637

Pour atteindre une connaissance certaine, il faut suivre une procédure réglée qui nous assurera de la vérité de nos connaissances et nous permettra d’en acquérir de nouvelles. Au lieu de ce grand nombre de préceptes dont la logique est composée, je crus que j’aurais assez des quatre suivants, pourvu que je prisse une ferme et constante résolution de ne manquer pas une seule fois à les observer.

Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle ; c’est-à-dire d’éviter soigneusement la précipitation et la prévention ; et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit, que je n’eusse aucune occasion de le mettre en doute.

Le second, de diviser chacune des difficultés que j’examinerais, en autant de parcelles qu’il se pourrait et qu’il serait requis pour les mieux résoudre.

Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu’à la connaissance des plus composés ; et supposant même de l’ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres.

Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers, et des revues si générales, que je fusse assuré de ne rien omettre .

René Descartes, Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher

la vérité dans les sciences, II

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

- D’abord douter des sens,dont il est aisé de montrer l’ambigüité, me conduit à douter que les objets sensibles existent vraiment. (comme dans l’exemple du bâton qui paraît brisé dans l’eau)Tout n’est peut-être qu’un « songe lié ».

Dans la 2ème Méditation Descartes écrit :

« Je suppose donc que toutes les choses que je vois sont fausses ; je me persuade que rien n’a jamais été de tout ce que ma mémoire remplie de mensonges me représente ; je pense n’avoir aucun sens ; je crois que le corps, la figure, le mouvement et le lieu ne sont que des fictions de mon esprit. Qu’est-ce donc qui pourra être estimé véritable ? Peut-être rien autre chose, sinon qu’il n’y a rien au monde de certain. »

- b) Puis douter de l’évidence rationnelle, mathématique: Il y aurait de plus un être très puissant qui ferait tout pour me tromper : un « malin génie ». Ce serait lui qui pourrait me convaincre que 2+2 =4 sans que cela soit…

- c) Il en est donc au point où il doute de tout.Il pousse le doute jusqu’à son extrême limite pour ne retenir que ce qui résiste absolument à toute tentative de réfutation.

MAIS …il arrive à une évidence : je doute ! Donc je pense ! Et si je pense, c’est que j’existe !! C’est le fameux « cogito ergo sum” de Descartes

Ce doute méthodique répond à une règle fondamentale que Descartes s’impose : « Ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle. » Autrement dit, il refuse d’admettre comme vrai ce qui n’est pas absolument certain.

Le Cogito établit ainsi trois certitudes fondamentales :

- « Je suis, j’existe » : si je doute, c’est que quelque chose d’existant doute

- Je ne suis certain de mon existence que pour autant que je pense

- Je suis donc une « substance pensante », une âme douée de raison

Descartes s’appuie sur la stabilité de la “sagesse humaine” pour dégager le caractère premier et inaltérable de la pensée. Je pense, “cogito” constitue la seule et unique preuve de mon existence : “je pense donc je suis”, “cogito ergo sum”. Se penser soi-même, comme existant, c’est ce qu’on appellera plus tard la “conscience de soi”.

Ce sujet est en même temps la première vérité, à partir de laquelle sera déduite toutes les autres (qu’elles soient métaphysiques, comme l’affirmation de l’existence de Dieu, ou scientifiques dans la connaissance réglée de la nature). — Ce sujet, ce moi, Descartes le définit donc comme une “chose qui pense”. Et il écrit : “Il est certain que la pensée ne peut pas être sans une chose qui pense, et en général aucun accident ou aucun acte ne peut être sans une substance de laquelle il soit l’acte »

Le critère cartésien de la vérité : clarté et distinction

De cette première certitude, Descartes dégage un critère général de la vérité : la clarté et la distinction. Il établit comme règle que « les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies ». Une idée claire est une idée présente et manifeste à un esprit attentif. Une idée distincte est une idée précise et différente de toutes les autres.

Ce critère d’évidence constitue le premier précepte de la méthode cartésienne, qui comprend quatre règles fondamentales :

- L’évidence : ne tenir pour vrai que ce qui est évident ; « Ne recevoir aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle ». Accepter comme vrai uniquement ce qui est évident et certain, et non simplement probable. Pour Descartes, une idée évidente est claire (facilement perceptible par un esprit attentif) et distincte (différente des autres). Cela permet de la mémoriser, de l’exprimer, de la partager et de l’utiliser dans des raisonnements, facilitant ainsi l’élaboration d’autres idées vraies.

2. L’analyse : « Diviser chacune des difficultés que j’examinerais, en autant de parcelles qu’il se pourrait et qu’il serait requis pour les mieux résoudre ». Il faut examiner et analyser ce qui est composé pour l’expliquer par ses constituants simples.

3. La synthèse : recomposer la connaissance en déduisant les vérités les unes des autres : « Conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu’à la connaissance des plus composés ».

C’est la règle de l’ordre: on ne commence pas nécessairement par le plus important ou le plus fondamental, il faut partir de l’évident et déduire.

4. Le dénombrement : s’assurer de n’avoir rien omis : « Faire partout des dénombrements si entiers, et des revues si générales, que je fusse assuré de ne rien omettre ».

Le principe du dénombrement consiste à effectuer une revue exhaustive et systématique des objets, ce qui nécessite prudence et circonspection. Ce procédé est fondamental pour tout esprit scientifique, car il intègre l’idée de vérification.

Selon Descartes, la pensée vécue constitue le point de départ de sa philosophie, que l’on peut considérer comme un fondement. Le « cogito » est identifié comme la première vérité en raison de son évidence indubitable. Les branches de l’arbre de Descartes, non seulement tirent leur sève des racines de la métaphysique (le cogito) et de cette science-tronc qu’est selon lui la physique, mais elles sont tournées vers des finalités éminemment pratiques (les 3 branches) : favoriser le bonheur individuel et collectif grâce aux progrès de la médecine et des techniques, ainsi que la constitution d’une morale à dimension d’homme.

La garantie divine de la vérité

Toutefois, Descartes reconnaît une difficulté : comment être certain que nos idées claires et distinctes correspondent effectivement à la vérité ? Pour résoudre ce problème, il introduit Dieu comme garant.

Après avoir établi l’existence de Dieu par des preuves métaphysiques (notamment à partir de l’idée d’infini présente en nous), Descartes affirme que Dieu, étant parfait, ne peut être trompeur. Par conséquent, les idées claires et distinctes que nous formons doivent nécessairement être vraies, car Dieu nous a dotés de facultés fiables pour connaître la vérité.

Cette garantie divine est essentielle pour Descartes

L’autonomie de la raison dans la recherche de la vérité

Ce n’est pas parce qu’une opinion est partagée par le plus grand nombre qu’elle est nécessairement vraie. La vérité doit être conquise par chacun, à travers l’exercice autonome de sa raison.

La conception cartésienne de la vérité est fondamentalement objectiviste et universaliste. Pour Descartes, la vérité n’est pas relative aux individus ou aux cultures, mais possède un caractère objectif et universel, accessible à tous les êtres humains grâce à la raison, qui est pour lui « naturellement égale en tous les hommes ». Descartes attribue à la raison deux caractéristiques principales : l’Universalité et l’Unité. Tous les êtres humains la possèdent et ils la possèdent toute.

1.1 Gottfried Wilhelm LEIBNIZ (1646–1716)

Il défend le rationalisme contre l’empirisme. Dans ce sens il va plus loin que Descartes, puisqu’il voit partout dans la nature des principes d’ordre spirituel ; Il existe une harmonie préétablie : L’univers est régi par des lois rationnelles, prévues par Dieu et toute chose dans le monde obéit à une “raison suffisante”. « Rien n’arrive sans une cause ou une raison déterminante »De là résulte que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles… C’est la doctrine de l’optimisme que raillera Voltaire dans Candide !

La synthèse kantienne

Kant affirme que la connaissance ne peut pas venir uniquement de l’expérience, car les énoncés universels ne peuvent s’y baser. Ainsi, la connaissance résulte d’une combinaison entre l’expérience et des concepts a priori de la raison.

« Si toute notre connaissance débute AVEC l’expérience, cela ne prouve pas qu’elle dérive toute DE l’expérience, car il se pourrait bien que même notre connaissance par expérience fût un composé de ce que nous recevons des impressions sensibles et de ce que notre propre pouvoir de connaître (simplement excité par des impressions sensibles) produit de lui-même… » De ce fait, théorie et expérience sont requises toutes deux pour définir une connaissance objective.

Emmanuel Kant, dans sa philosophie critique, propose donc une synthèse entre rationalisme et empirisme. Sa démarche cherche à montrer que la connaissance humaine repose à la fois sur les données de l’expérience et sur les structures de la raison.

Il admet, comme les empiristes, que la connaissance commence par l’expérience. Sans les données sensibles fournies par nos perceptions, il n’y aurait rien à connaître. Mais il critique l’idée selon laquelle toute connaissance dériverait exclusivement de l’expérience.

Que toute notre connaissance commence avec l’expérience, cela ne soulève aucun doute. En effet, par quoi notre pouvoir de connaître pourrait-il être éveillé et mis en action, si ce n’est par des objets qui frappent nos sens et qui, d’une part, produisent par eux-mêmes des représentations et d’autre part, mettent en mouvement notre faculté intellectuelle, afin qu’elle compare, lie ou sépare ces représentations, et travaille ainsi la matière brute des impressions sensibles pour en tirer une connaissance des objets, celle qu’on nomme l’expérience ? Ainsi, chronologiquement, aucune connaissance ne précède en nous l’expérience, c’est avec elle que toutes commencent.

Mais si toute notre connaissance débute avec l’expérience, cela ne prouve pas qu’elle dérive toute de l’expérience, car il se pourrait bien que même notre connaissance par expérience fût un composé de ce que nous recevons des impressions sensibles et de ce que notre propre pouvoir de connaître (simplement excité par des impressions sensibles) produit de lui-même.

Emmanuel Kant, Critique de la Raison pure, 1787

- Thèse centrale : L’expérience comme point de départ

Kant admet que toute connaissance commence avec l’expérience** :

Les objets extérieurs « frappent nos sens » et produisent des représentations (données sensibles brutes). L’esprit compare, lie ou sépare ces représentations pour former des jugements.

Chronologiquement, aucune connaissance ne précède en nous l’expérience

- Limite de l’empirisme : L’apport a priori de l’esprit

Mais Kant rejette l’idée que toute connaissance dérive uniquement de l’expérience. Il introduit une distinction cruciale : Les impressions sensibles (couleurs, sons, etc.) viennent de l’extérieur. L’esprit possède des catégories a priori (espace, temps, causalité, etc.) qui organisent le chaos sensoriel. L’expérience est la « matière » (donnée), les catégories sont la « forme » (structure imposée par l’esprit).

Pour Kant l’esprit ne se contente pas de recevoir passivement des impressions. Il structure activement le réel via ses catégories, rendant possible la connaissance objective (ex. : lois de la physique). Ainsi Kant dépasse l’opposition empirisme/rationalisme : la connaissance est un dialogue entre le monde extérieur (qui stimule nos sens) et les structures innées de l’esprit (qui le rendent intelligible).

1.1 F. HEGEL

Dans le texte suivant Friedrich Hegel fait une série de distinctions fondamentales dégageant le processus de la connaissance : d’abord la perception toujours singulière qui est l’origine de la connaissance, puis l’expérience qui la généralise (non pas ici au sens d’expérimentation, mais comme perception répétée et vérifiée), ensuite la conception qui en donne la cause ou la raison et enfin la conscience qui reste le « fondement » et la condition ultime pour que l’on puisse parler de connaissance.

« La source première de notre connaissance est l’expérience. Pour qu’il y ait expérience, il faut, absolument parlant, que nous ayons perçu une chose elle-même. Mais on doit, en outre, distinguer perception et expérience. D’entrée de jeu la perception ne contient qu’un unique objet qui est maintenant, de façon fortuite, ainsi constituée, mais qui, une autre fois, peut être autrement constituée. Or, si je répète la perception et que, dans cette perception répétée, je remarque et retienne fermement ce qui reste égal à soi-même en toutes ces perceptions, c’est là une expérience. L’expérience contient avant tout des lois, c’est-à-dire une liaison entre deux phénomènes tels que, si l’un est présent, l’autre aussi suit toujours. Mais l’expérience ne contient que l’universalité d’un tel phénomène, non la nécessité de la corrélation. L’expérience enseigne seulement qu’une chose est ainsi, c’est-à-dire comme elle se trouve, ou donnée, mais non encore les fondements ou le pourquoi. (…) Si l’on veut connaître ce qu’est véritablement une rose, un œillet, un chêne etc., c’est-à-dire en saisir le concept, il faut tout d’abord saisir le concept supérieur sur lequel se fondent ces êtres, ici par conséquent le concept de plante ; « de plante ; et, pour saisir le concept de plante, il faut derechef saisir le concept plus élevé d’où dépend le concept de plante, c’est-à-dire le concept de corps organisé. – Pour avoir la représentation de corps, de surfaces, de lignes et de points, il est nécessaire d’abord qu’on ait la représentation de l’espace, car l’espace est l’universel tandis que les corps, les surfaces, etc., ne sont que des déterminations particulières dans l’espace. De même l’avenir, le passé et le présent présupposent le temps comme leur fondement universel, et la même règle vaut aussi pour le droit, pour le devoir et pour la religion, déterminations particulières de la conscience qui en est le fondement universel. » (Hegel, Propédeutique philosophique) »

Peut-être la vérité se trouve-t-elle non pas dans l’opposition stérile entre raison pure et expérience brute, mais dans leur dialectique féconde, dans un rationalisme qui accepte de se confronter à l’expérience et un empirisme qui reconnaît le rôle structurant de la raison.

9 LE MENSONGE EST-IL TOUJOURS CONDAMNABLE ?

Dans la religion judéo-chrétienne, le mensonge est vu comme une faute morale majeure. La foi chrétienne est basée sur la parole vraie de Dieu, qui transmet la vérité et une Loi juste. Moïse et les disciples suivent Dieu et Jésus en raison de leur parole véridique. Ainsi, la vérité est essentielle dans cette religion, rendant le mensonge particulièrement grave.

9.2 AUGUSTIN PHILOSOPHE ET THEOLOGIEN (355-430)

Selon Saint Augustin, le mensonge se définit essentiellement comme une dissonance entre la pensée intérieure et l’expression extérieure. Le menteur possède ce qu’Augustin nomme un « cœur double » : il connaît ou croit connaître la vérité qu’il choisit de taire, tout en exprimant délibérément quelque chose qu’il sait ou croit être faux. Cette duplicité intérieure constitue l’essence même du mensonge.

Augustin propose un paradoxe révélateur : on peut énoncer une fausseté sans mentir (si l’on croit sincèrement dire vrai) et mentir en disant une vérité objective (si l’intention était de tromper). Le critère déterminant du mensonge n’est donc pas la correspondance entre l’énoncé et la réalité, mais l’intention du locuteur. Pour Augustin, le péché moral réside donc dans « le désir de tromper », indépendamment du résultat effectif. Cette conception éthique place l’intention et la disposition intérieure au centre du jugement moral, suggérant que la vérité morale implique une cohérence entre pensée et expression, au-delà de la simple adéquation factuelle.

Ment donc qui a une chose dans l’esprit, et en avance une autre, au moyen de mots ou de n’importe quel autre type de signes. Aussi dit-on également que le cœur du menteur est double, c’est-à-dire que sa pensée est double, car elle embrasse ce qu’il sait être vrai et ne dit pas, et, en même temps, ce qu’il avance à sa place, tout en sachant ou en pensant que c’est faux. Aussi est-il possible de dire le faux sans mentir si l’on pense qu’il en va comme on le dit, bien qu’il n’en aille pas ainsi, et de mentir en disant le vrai, bien qu’en fait il en aille comme on le dit. On juge en effet qui ment et qui ne ment pas en fonction de la disposition d’esprit, et non de la vérité ou de l’inexactitude des faits eux-mêmes.

Augustin, Le Mensonge

Faut-il toujours dire la vérité, toute la vérité ?

Dire toujours la vérité et dire toute la vérité sont distincts. Le mensonge est une fausse affirmation intentionnelle, tandis que la mauvaise foi est un mensonge que l’on fait à soi-même à propos de la véracité d’une information que l’on sait erronée.

L’honnêteté, quant à elle, implique une cohérence entre nos pensées, paroles et actions. La question éthique se pose : avons-nous toujours le devoir moral de dire la vérité, toute la vérité ?

Le respect pour la vérité et autrui entre en jeu lorsqu’on communique. Mais faut-il privilégier la vérité absolue, le bien-être d’autrui, ou les deux ? Dire la vérité est-il toujours bénéfique ? Y a-t-il des cas où « toute vérité n’est pas bonne à dire » ?

Pour Kant, mentir est toujours immoral, car une règle universelle autorisant le mensonge détruirait la signification des mots et des promesses. Un menteur ne peut réussir que si les autres disent la vérité. Mentir est aussi une faute envers l’humanité entière.

Emmanuel Kant défend une position rigoureuse et absolue contre le mensonge, considérant qu’il ne faut jamais mentir, quelles que soient les circonstances. Cette position s’inscrit dans sa philosophie morale et repose sur plusieurs arguments fondamentaux.

Pour Kant, le devoir de véracité est un impératif catégorique, c’est-à-dire un principe moral absolu, inconditionné et universel. Ce type de devoir ne peut souffrir aucune exception et s’applique indépendamment des circonstances particulières. La véracité est « un devoir formel de l’homme envers chacun quelque grave inconvénient qu’il puisse en résulter pour lui ou pour un autre ».Aussi Kant rejette catégoriquement tout ce qui permettrait de justifier des exceptions à ce devoir en fonction des situations. Selon lui, admettre un « droit de mentir par humanité » reviendrait à nier l’universalité et la nécessité de l’impératif catégorique.

Pour lui, le mensonge met en péril la foi en la parole humaine, qui constitue le fondement même de la communauté des hommes. Et « la véracité est un devoir qui doit être regardé comme la base de tous les devoirs fondés sur un contrat, et que, si l’on admet la moindre exception dans la loi de ces devoirs, on la rend chancelante et inutile ».

Il explique que le mensonge constitue une violation de l’essence même de la parole, qui se veut l’expression de la pensée. En mentant, on rend caducs tous les engagements fondés sur des contrats et des promesses. Si chacun s’autorisait à mentir en invoquant des circonstances particulières, le droit perdrait toute sa valeur.

Kant souligne la contradiction inhérente à l’acte de mentir : le menteur ne peut souhaiter que la maxime du mensonge devienne une loi universelle. En effet, il compte sur l’obéissance générale au devoir de véracité pour pouvoir lui-même le transgresser. Dans les Fondements de la métaphysique des mœurs, il illustre cette contradiction avec l’exemple de la promesse non tenue : si chacun promettait sans intention de tenir parole, personne ne croirait plus aux promesses, rendant l’acte même de promettre impossible.

De plus Kant établit une distinction cruciale entre l’acte par lequel on cause accidentellement du tort à autrui et celui par lequel on commet délibérément une injustice. Dans sa célèbre controverse avec Benjamin Constant autour de l’exemple d’un ami poursuivi par des assassins, Kant soutient que dire la vérité, même si cela peut avoir des conséquences néfastes, n’est qu’un accident dont on n’est pas moralement responsable. En revanche, le mensonge, même bien intentionné, est un acte délibéré dont on doit assumer toutes les conséquences, y compris imprévues. Tandis que celui qui respecte le devoir de véracité ne peut être tenu responsable des conséquences qui en découlent, puisqu’il ne fait qu’obéir à la loi morale. À l’inverse, le menteur, agissant d’après un résultat attendu, doit répondre des événements imprévus qui surviennent par suite de son acte.

Cette position radicale de Kant est cohérente avec l’ensemble de sa philosophie morale qui place le devoir au-dessus des conséquences et refuse toute exception aux principes moraux universels.

La véracité dans les déclarations que l’on ne peut éviter est le devoir formel de l’homme envers chacun, quelque grave inconvénient qu’il en puisse résulter pour lui ou pour un autre(…). Il suffit donc de définir le mensonge une déclaration volontairement fausse faite à un autre homme (…)

Il est possible qu’après que vous avez loyalement répondu oui au meurtrier qui vous demandait si son ennemi était dans la maison, celui-ci en sorte inaperçu et échappe ainsi aux mains de l’assassin, de telle sorte que le crime n’ait pas lieu ; mais, si vous avez menti en disant qu’il n’était pas à la maison et qu’étant réellement sorti (à votre insu) il soit rencontré par le meurtrier, qui commette son crime sur lui, alors vous pouvez être justement accusé d’avoir causé sa mort. En effet, si vous aviez dit la vérité, comme vous la saviez, peut-être le meurtrier, en cherchant son ennemi dans la maison, eût-il été saisi par des voisins accourus à temps, et le crime n’aurait-il pas eu lieu. Celui donc qui ment, quelque généreuse que puisse être son intention, doit, même devant le tribunal civil, encourir la responsabilité de son mensonge et porter la peine des conséquences,si imprévues qu’elles puissent être. C’est que la véracité est un devoir qui doit être regardé comme la base de tous les devoirs fondés sur un contrat, et que, si l’on admet la moindre exception dans la loi de ces devoirs, on la rend chancelante et inutile.

C’est donc un ordre sacré de la raison, un ordre qui n’admet pas de condition, et qu’aucun inconvénient ne saurait restreindre, que celui qui nous prescrit d’être véridiques (loyaux) dans toutes nos déclarations.

Emmanuel Kant, D’un prétendu droit de mentir par humanité, 1797

Dans ce passage, Kant explique ici sa position radicale concernant le devoir de véracité. Ce texte est une réponse aux critiques formulées par Benjamin Constant à l’égard de sa philosophie morale. Celui-ci avait dit que si on appliquait l’impératif kantien selon lequel dire la vérité en toute circonstances est un devoir, cela rendrait toute société impossible.

Constant avait précisément évoqué l’exemple d’un assassin demandant si son ennemi est réfugié chez nous, exemple que Kant reprend directement dans ce texte. « la véracité dans les déclarations que l’on ne peut éviter est le devoir formel de l’homme envers chacun, quelque grave inconvénient qu’il en puisse résulter pour lui ou pour un autre ».

Kant définit le mensonge comme « une déclaration volontairement fausse faite à un autre homme », mettant l’accent sur l’intention délibérée de tromper. Il analyse méthodiquement le cas d’un meurtrier qui cherche sa victime. Il envisage deux scénarios :

– Si l’on dit la vérité, la victime pourrait être sauvée par l’intervention de voisins.

– Si l’on ment et que la victime sort à notre insu et rencontre le meurtrier, on devient moralement responsable de sa mort.

Kant soutient que celui qui ment « doit, même devant le tribunal civil, encourir la responsabilité de son mensonge et porter la peine des conséquences, si imprévues qu’elles puissent être.

La véracité est présentée comme « la base de tous les devoirs fondés sur un contrat », et toute exception rendrait cette loi « chancelante et inutile ».

Dans son analyse du cas du meurtrier cherchant sa victime, Kant envisage deux scénarios:

– Si l’on dit la vérité, la victime pourrait être sauvée par l’intervention de voisins

– Si l’on ment et que la victime sort à notre insu et rencontre le meurtrier, on devient moralement responsable de sa mort

« Pourquoi, dans la vie de tous les jours, les hommes disent-ils la plupart du temps la vérité ? _ Surement pas parce qu’un dieu a interdit le mensonge. Mais premièrement, parce que c’est plus commode ; car le mensonge réclame invention, dissimulation, et mémoire. Ensuite, parce qu’il est avantageux quand tout se présente simplement, de parler sans détours… »

Le principe moral que dire la vérité est un devoir, s’il était pris d’une manière absolue et isolée, rendrait toute société impossible. Nous en avons la preuve dans les conséquences directes qu’a tirées de ce premier principe un philosophe allemand, qui va jusqu’à prétendre qu’envers des assassins qui vous demanderaient si votre ami qu’ils poursuivent n’est pas réfugié dans votre maison, le mensonge serait un crime… »

- Constant, Des réactions politiques,1796

La critique de Constant

Benjamin Constant s’oppose à cette position en affirmant que « le principe moral que dire la vérité est un devoir, s’il était pris de manière absolue et isolée, rendrait toute société impossible ». Il propose un principe intermédiaire: « Dire la vérité n’est donc un devoir qu’envers ceux qui ont droit à la vérité. Or nul homme n’a droit à la vérité qui nuit à autrui ».

Ainsi, l’assassin n’ayant pas de droit à la vérité, nous n’avons pas de devoir de véracité envers lui.

Qu’est-ce donc que la vérité ? Une multitude mouvante de métaphores, de métonymies, d’anthropomorphismes, bref, une somme de relations humaines qui ont été poétiquement et rhétoriquement faussées, transposées, ornées, et qui, après un long usage, semblent à un peuple fermes, canoniales et contraignantes : les vérités sont les illusions dont on a oublié qu’elles le sont, des métaphores qui ont été usées et qui ont perdu leur force sensible, des pièces de monnaie qui ont perdu leur empreinte et qui entrent dès lors en considération, non plus comme pièces de monnaie, mais comme métal.

F. Nietzsche, De la vérité et du mensonge au sens extra-moral (1873)