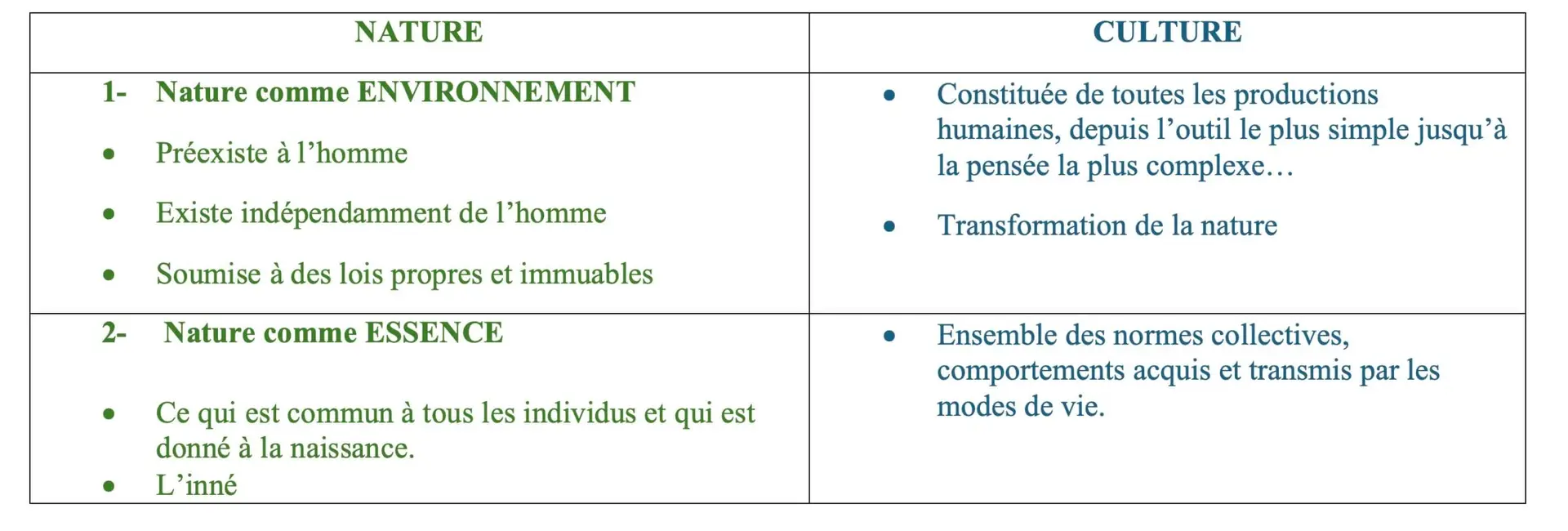

NATURE

TABLE DES MATIERES

DEFINITIONS DE "NATURE"…

1- La nature désigne au sens le plus général, l’ensemble des êtres et des choses, le cosmos, tout ce qui existe indépendamment de l’action humaine (paysages, animaux, lois physiques). Tout ce que « nous n’encombrons pas encore » selon l’expression de Marguerite Yourcenar.

On peut ainsi dire que la nature est tout ce qui se fait sans l’homme, ainsi que tout ce qui existerait si l’homme n’existait pas et n’avait jamais existé. La nature préexiste à l’homme ; elle est soumise à des lois immuables.

Il faudra donc différencier causalité naturelle et causalité humaine

2- L’essence : Ce qui définit un être ou une chose, ses caractéristiques fondamentales et permanentes. On parle ainsi de la « nature humaine ». Ce qui est commun à tous les individus et qui est donné à la naissance.

CHAPITRE I : DE QUOI PARLE-T-ON QUAND ON PARLE DE NATURE ?

La nature : une perception changeante dans le temps et dans l’espace…

Deux conceptions de la nature bien différente :

C’est la nature qui donne forme, qui agit, qui est cause d’elle-même et de tout ce qui existe. Elle est souvent identifiée à Dieu ou à une force immanente et dynamique

Héritée de la pensée grecque et notamment du concept de physis (principe de développement interne) chez Aristote, cette approche se concentre sur la nature en tant que force dynamique et créatrice. C’est avant tout un principe intérieur de croissance et de changement. La « nature » d’un gland de chêne, c’est cette force interne qui le pousse à devenir un chêne. De même, la « nature » d’un être vivant est ce qui le pousse à accomplir sa forme parfaite, sa finalité (telos). C’est en ce sens que la Physis est une « nature naturante », une force qui produit et organise.

Les partisans de cette vision de la nature s’intéresse aux processus du vivant, à la génération et à l’évolution des espèces, plutôt qu’à des régularités figées. Cette vision a été celle des grands naturalistes des XVIIIe et XIXe siècles comme Buffon ou Darwin.

C’est aussi la vision des écologistes qui mettent l’accent sur la fragilité des processus vitaux et alertent sur la destruction et la raréfaction des ressources et des espèces. Ils recherchent une relation plus respectueuse avec notre environnement.

EPICURE (341-270 av. J.-C.)

Pour Épicure , la connaissance de la nature, qu’il nomme la « physique », est le fondement de sa philosophie et la condition essentielle pour atteindre le bonheur. Loin d’être une simple curiosité intellectuelle, l’étude de la nature est un remède destiné à libérer l’esprit des peurs qui l’empêchent d’accéder à la sérénité (ataraxie).

La conception épicurienne de la nature est directement héritée de l’atomisme de Démocrite. Elle repose sur des principes matérialistes qui visent à expliquer le monde sans recourir à des causes surnaturelles ou divines.

Pour Épicure, tout ce qui existe est composé de deux principes fondamentaux : des particules de matière insécables et éternelles, les atomes, et le vide dans lequel ils se meuvent.

L’univers est infini et n’a pas été créé par une divinité. Les mondes, y compris le nôtre, se forment et se dissolvent au gré des rencontres fortuites et des combinaisons d’atomes. Il existe ainsi une infinité de mondes dans l’univers.

L’âme, comme le corps, est matérielle, composée d’atomes plus subtils qui se dispersent à la mort. Il n’y a donc pas de vie après la mort ni de destin.

Connaître la nature pour se libérer des peurs

La finalité de la physique épicurienne est éthique : elle doit permettre à l’homme de chasser les craintes qui troublent son âme. Épicure identifie deux sources majeures d’angoisse : la peur des dieux et la peur de la mort.

- La crainte des dieux

Épicure ne nie pas l’existence des dieux, mais il les considère comme des êtres bienheureux et immortels qui vivent dans les intermondes, totalement indifférents aux affaires humaines.

Les phénomènes naturels (foudre, éclipses, etc.) ne sont pas des manifestations de leur colère ou de leur volonté, mais des mécanismes aveugles qui ont des explications rationnelles. Connaître la nature permet donc de se défaire des superstitions.

- La peur de la mort : Puisque la mort est la dissolution des atomes du corps et de l’âme, elle est la privation totale de sensation. Elle n’est donc “rien pour nous”, car tant que nous sommes en vie, elle n’est pas là, et quand elle survient, nous ne sommes plus là pour la sentir.

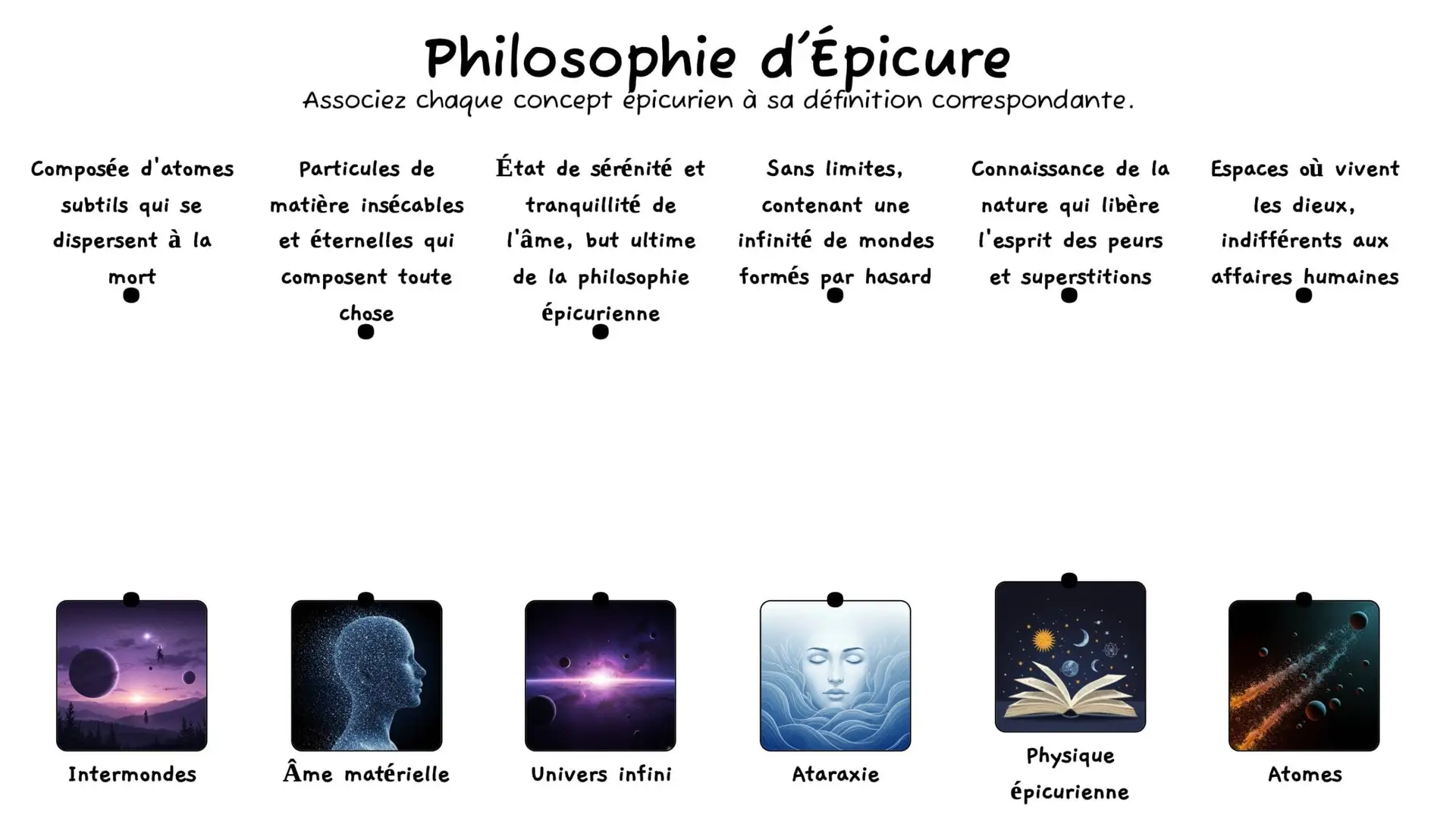

Associez chaque concept d’Épicure

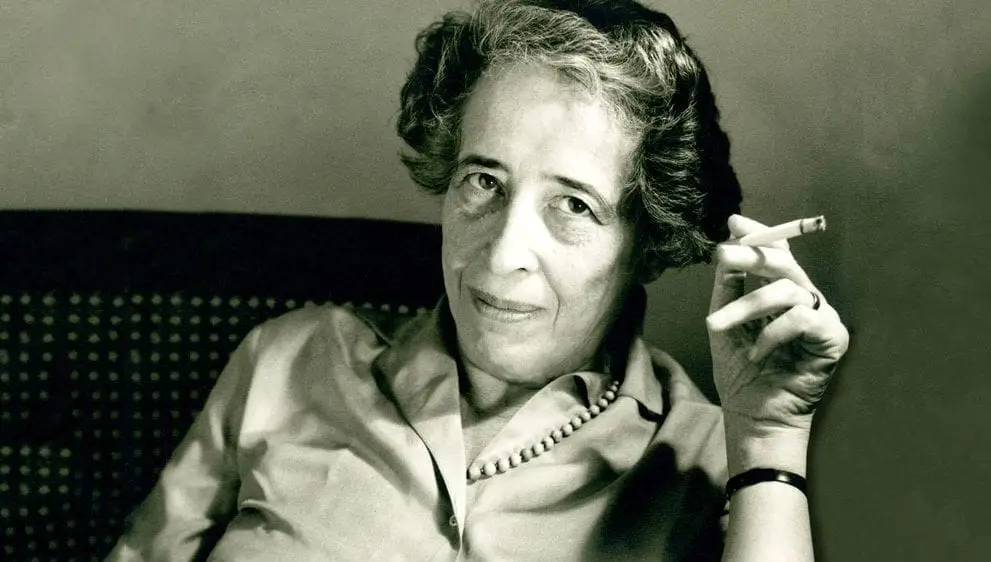

HANNAH ARENDT

Hannah Arendt, (1906-1975) est une philosophe et théoricienne politique allemande, naturalisée américaine. Juive, elle fuit l’Allemagne nazie en 1933, se réfugiantsuccessivement en France, puis aux États-Unis en 1941. Elle a étudié la philosophie avec notamment Martin Heidegger et Karl Jaspers. Aux États-Unis, elle enseigna dans plusieurs universités prestigieuses, dont Princeton et la New School for Social Research.

Plus près de nous, la philosophe Hannah Arendt[1] souligne que les processus naturels se produisent sans l’aide de l’homme. Les choses naturelles, telles que les plantes et les arbres, poussent et se développent spontanément, sans intervention humaine. Cela les distingue des objets fabriqués par l’homme, qui nécessitent une intervention active et intentionnelle.

Arendt note que, dans la nature, le processus par lequel une chose vient à être et l’existence de cette chose sont en quelque sorte identiques.

Ce qui caractérise tous les processus naturels c’est qu’ils se produisent sans l’aide de l’homme, les choses naturelles sont celles qui ne sont pas « fabriquées», qui poussent toutes seules. (…)

À la différence des productions de la main de l’homme, qui doivent être réalisées étape par étape et dans lesquelles le processus de fabrication est entièrement distinct de l’existence de l’objet fabriqué, l’existence de la chose naturelle n’est pas séparée du processus par lequel elle vient à l’être, elle lui est en quelque sorte identique: la graine contient, et en un sens, elle est déjà l’arbre, et l’arbre cesse de exister lorsque cesse le processus de croissance par lequel il est né.

Hannah Arendt, La Condition de l’homme moderne, 1958

1.2 NATURA NATURATA : La nature comme une mécanique

Cette conception, qui a émergé avec la révolution scientifique de Copernic et Newton, perçoit la nature comme un objet physique infini, stable et régi par des lois mathématiques immuables. Dans cette vision, la nature est une sorte de gigantesque mécanisme assemblé par Dieu, un artefact sans histoire propre, où « rien ne se perd, rien ne se crée ».

Considérée comme éternelle et inépuisable, cette nature-objet a encouragé le développement technique et l’exploitation de ses ressources. D’où le peu de souci de ses partisans sur les impacts écologiques de leurs actions.

GALILÉE (1564 – 1642)

Galileo Galilei, est un scientifique italien majeur de la Renaissance. Considéré comme l’un des pères de la science moderne, il a contribué au développement de la physique, de l’astronomie et des mathématiques. Son soutien à la théorie de l’héliocentrisme (selon laquelle c’est la terre qui tourne autour du soleil et non l’inverse) de Copernic (1473-1543) lui attire les foudres de l’Église catholique. En 1633, il est condamné par l’Inquisition et assigné à résidence pour le reste de sa vie

Avec Galilée[1] au XVII° siècle, (après Copernic), se produit une révolution dans la conception de la nature et la place de l’homme : la nature n’est plus considérée comme une Déesse toute puissante, telle que pouvait se la représenter la mythologie antique, mais comme un système mécanique possédant un fonctionnement réglé, immuable et compréhensible.

Galilée a soutenu la théorie de Copernic selon laquelle la terre tourne autour du soleil, et non l’inverse : c’est ce qu’on appelle l’héliocentrisme[2].

« La philosophie est écrite dans cette immense livre qui se tient toujours ouvert devant nos yeux, je veux dire l’univers, mais on ne peut le comprendre si l’on ne s’applique d’abord à en comprendre la langue et à connaître les caractères avec lesquels il est écrit. Il est écrit dans la langue mathématique et ses caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques, sans le moyen desquels il est humainement impossible d’en comprendre un mot. Sans eux, c’est une errance vaine dans un labyrinthe obscur. »

Galilée, L’Essayeur, 1623

René DESCARTES ( 1596 -1650)

Descartes est un philosophe, mathématicien et scientifique français. Il est considéré comme le père de la philosophie moderne. Son œuvre la plus connue est Discours de la méthode (1637). Il est le fondateur du rationalisme moderne, mettant l’accent sur la raison comme source principale de connaissance

René Descartes[1] poursuit lui aussi la construction d’une nouvelle compréhension mécanique de la nature :

Pour Descartes(1596-1650), la nature fonctionne comme une grande machine. Il considère que tous les phénomènes naturels peuvent être expliqués par les lois de la mécanique. Cette vision mécaniste repose sur l’idée que la matière est composée de petites particules en mouvement, dont les interactions obéissent à des lois précises.

Descartes voit Dieu comme le créateur des lois de la nature. Il pense que Dieu a instauré les lois de la mécanique et de la physique qui gouvernent l’univers. Dieu ne doit plus intervenir dans la nature après l’acte de création, car les lois établies suffisent à expliquer son fonctionnement.

Il est l’un des premiers avec Galilée à considérer que les phénomènes naturels peuvent être décrits en termes mathématiques et géométriques, ce qui conduit à une vision rationaliste et quantitative de la science. Mais Descartes considère que l’homme possède une dimension immatérielle que les autres êtres naturels n’ont pas.

Dans son Discours de la méthode, Descartes affirme que l’homme doit se rendre « comme maître et possesseur de la nature». En effet, grâce à la raison et à la science, l’homme peut comprendre les lois de la nature et les utiliser à son avantage. Cette idée promeut la domination et l’exploitation rationnelle de la nature par l’homme, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques et technologiques.

Descartes place la raison au centre de la nature humaine. C’est par la raison que l’homme peut découvrir les vérités universelles et comprendre le fonctionnement de l’univers. La capacité de penser et de raisonner donne à l’homme une position privilégiée, le distinguant des autres êtres vivants.

Ainsi il considère les animaux comme des automates dépourvus de pensée et de conscience, fonctionnant uniquement selon les lois mécaniques de la nature. Cette vision mécaniste des animaux contraste avec celle de l’homme, doté d’une âme rationnelle et capable de pensée. Par conséquent, l’homme occupe une place supérieure et distincte dans l’ordre naturel.

Baruch SPINOZA (1632 – 1677)

Baruch Spinoza, est un philosophe néerlandais d’origine juive séfarade. Il est considéré comme l’un des grands rationalistes de la philosophie moderne. Excommunié de la communauté juive d’Amsterdam en 1656 pour ses vues hétérodoxes, Spinoza vécut en retrait, travaillant comme polisseur de lentilles. Il publia plusieurs ouvrages, mais il est surtout connu pour son œuvre L’Éthique, dans laquelle il propose une vision du monde basée sur le monisme, affirmant que Dieu et la Nature sont une seule et même réalité. Il défend l’idée que tout dans le monde est déterminé par des lois naturelles. Il rejette donc la notion de libre arbitre, affirmant que les actions humaines sont déterminées par des causes naturelles. Il soutient que Dieu est la substance unique de l’univers : la nature « naturante » (Vs nature « naturée »).

Il défend également la liberté de pensée et la séparation de l’État et de la religion.

A cette vision anthropocentrée de Descartes, Baruch Spinoza[1](1632-1677) répond que « l’homme n’est pas un empire dans un empire » !

Spinoza refuse de penser, comme Descartes le fait, que l’homme dispose d’un statut séparé des autres êtres de la nature. Contre l’idéal de se rendre « comme maître et possesseur de la nature », Spinoza répondra que l’homme n’est pas « un empire dans un empire », il est englobé dans la nature. Il n’existe donc pas d’extériorité de l’homme par rapport à la nature, pas plus qu’entre la nature et Dieu : « la puissance de Dieu et la puissance de la nature sont identiques »

Dieu n’est pas distinct de la nature : « deus sive natura ». Cependant, il existe deux acceptions de la nature :

- En tant que principe créateur, ordonnateur du monde créé, elle est Dieu et « nature naturante »,

- en tant qu’ensemble des êtres et des lois créés par Dieu, elle est nature « naturée ». (cf cours Religion)

« Avant de passer à quelque autre sujet, nous diviserons maintenant brièvement la Nature totale, savoir en Nature naturante et Nature naturée. Par Nature naturante nous entendons un être que par lui-même, sans avoir besoin d’aucune autre chose que lui-même (tels les attributs que nous ayons jusqu’ici signalés), nous concevons clairement et distinctement, lequel être est Dieu. (…) »

Baruch Spinoza, Court Traité de Dieu, de l’homme et de la béatitude, 1660

Spinoza rejette le dualisme cartésien et propose un monisme : il n’y a qu’une seule substance dans l’univers, qu’il appelle Dieu ou la Nature : Dieu est la nature et la nature est Dieu. (Deus sive Natura). Cette substance unique est infinie, éternelle et constitue la réalité tout entière. Tout ce qui existe est une expression ou une modification de cette substance.

Ainsi, la nature est immanente, ce qui signifie que toutes les choses sont en Dieu et que Dieu est en toutes choses. Il n’y a pas de séparation entre le créateur et la création.

Aussi pour Spinoza il y a un déterminisme strict : tout dans la nature est déterminé par des causes nécessaires. Les événements suivent des lois naturelles inévitables, sans place pour le hasard ou le libre arbitre.

Les actions humaines, comme les phénomènes naturels, sont déterminées par des causes antérieures.

Pour lui, la compréhension rationnelle de la nature conduit à une vie éthique et heureuse. La connaissance de la nature et de ses lois permet à l’individu de vivre en accord avec sa propre essence. Pour Spinoza, la liberté consiste à comprendre la nécessité naturelle et à accepter son rôle dans l’ordre naturel.

CHAPITRE 2 : QUELLE EST LA PLACE DE L’HOMME DANS LA NATURE ?

Pour parler de la nature, il nous faut aussi parler un peu de l’homme…Quelle est sa place ? A-t-il une spécificité ?

Vidéo Arte : L’homme est-il unique ?

De Platon à Darwin…

Dans le Protagoras, Platon reprend le mythe de Prométhée pour expliquer la particularité de l’homme. Certes celui-ci est présenté comme une espèce naturelle au même titre que les animaux et les plantes, et tout comme eux, voué au temps et à la mort, mais, l’homme va recevoir de Prométhée un cadeau qui va le différencier des autres espèces : le feu. Or le feu symbolise l’intelligence. C’est l’outil à faire des outils. C’est la technique, en fait.

Puis Hermès offrira aux hommes le sens de la justice, qui leur permettra de vivre ensemble

Ainsi, en donnant aux hommes des capacités « divines », le mythe de Prométhée[1] fait de l’homme une créature « supérieure » dans la nature. Une créature qui produit de la culture. Le fait est qu’il n’existe pas de société humaine sans culture (C’est à dire, sans religion, sans art, sans organisation sociale)… »

Chez les Grecs de l’Antiquité, l’homme n’est pas pensé comme un être exceptionnel mais comme une partie de la nature, une partie de l’univers. Les stoïciens[1], par exemple considère qu’il existe un ordre du monde parfait et que l’homme à une place qui lui a été attribuée dans cet ordre des choses. Ils considéraient Zeus comme celui qui « ordonne le désordre » pour constituer un tout harmonieux .

Plus tard et pendant des siècles, les religions ont laissé penser que l’homme avait une place particulière dans la nature. Notamment dans la religion chrétienne qui considère que Dieu a fait l’homme à son image. Ce qui donne évidemment un statut particulier à l’homme dans la nature. Et les naturalistes ont longtemps pensé, « qu’il y a autant d’espèces différentes que l’être infini en a créé au départ. » Linné

[1] Le stoïcisme est une école de philosophie fondée à Athènes par Zénon de Cition au début du IIIe siècle av. J.-C. Il enseigne que le bonheur réside dans la vertu et le contrôle de soi, en accord avec la nature et la raison. Les stoïciens croient que les émotions destructrices résultent d’erreurs de jugement et qu’une sagesse parfaite permet de les surmonter. Ils prônent l’acceptation sereine des événements extérieurs, considérant que le cosmos est régi par un ordre d’origine divine. Les grandes figures e du stoïcisme sont l’esclave Épictète, le précepteur Sénèque et l’empereur Marc Aurèle

[1] Le mythe de Prométhée chez Platon apparaît dans le dialogue «Protagoras». Il raconte comment Prométhée, un Titan, vola le feu aux dieux pour le donner aux humains, leur apportant ainsi la connaissance et les compétences nécessaires à la civilisation. Ce feu symbolise la technique et la culture, permettant aux humains de se distinguer des animaux. Toutefois, cette action provoqua la colère de Zeus, qui punit Prométhée pour son audace. (Voir cours sur la technique) »

Charles DARWIN (19° siècle)

1] Charles Darwin, ( 1809 – 1882) est un naturaliste britannique célèbre pour sa théorie de l’évolution par sélection naturelle. Ses recherches et écrits ont révolutionné la biologie et ont profondément influencé la science et la pensée occidentale.

De 1831 à 1836, Darwin voyage autour du monde . Ses observations des diverses formes de vie, sont cruciales pour le développement de sa théorie.

Dans son œuvre majeure L’Origine des espèces (1859), Darwin démontre que les individus possédant des caractéristiques favorables à leur survie et leur reproduction ont plus de chances de transmettre leurs gènes à la génération suivante. Ainsi, au fil des générations, les populations s’adaptent à leur environnement, conduisant à la diversité et à l’adaptation des organismes vivants. Cette théorie s’oppose au créationnisme défendue par les religions notamment chrétienne qui considère que Dieu a créé le monde en 6 jours.

Mais avec la théorie de l’évolution des espèces de Darwin[1] en 1859, s’affirme l’idée, non pas d’une séparation mais d’une continuité entre le monde animal et le monde humain. Selon lui, en effet, les espèces n’ont pas été créées simultanément.

Avant Darwin, la croyance dominante était que les espèces étaient fixes et immuables depuis leur création. La théorie de Darwin introduit l’idée que les espèces évoluent au fil du temps et que toutes les espèces actuelles descendent d’ancêtres communs. Darwin remet donc en cause les croyances religieuses et contredit l’idée que toutes les espèces ont été créées individuellement par un acte divin.

Il ne reconnait pas à l’homme une place à part, singulière. Pour lui l’homme est un animal ordinaire, qui, comme les autres espèces, a évolué. En démontrant que l’homme partage des ancêtres communs avec d’autres espèces, il a montré que l’homme est une partie intégrante du processus évolutif, sans position spéciale par rapport aux autres formes de vie. Darwin considère donc qu’il n’existe qu’une différence de degré, et non de nature, entre l’homme et l’animal. Darwin montre que les humains partagent de nombreux traits et ancêtres avec d’autres animaux, particulièrement les primates.

Bref !La théorie de Darwin révolutionne la compréhension de la vie sur Terre en introduisant l’idée que les espèces évoluent par des mécanismes naturels, remettant en question les concepts de fixité, de création spéciale, d’essence immuable, de perfection et de supériorité humaine.

Déjà au 17ème siècle un philosophe comme Baruch Spinoza s’opposait à l’idée que l’homme serait « un empire dans un empire ». Il voyait en l’homme une partie de la nature ne faisant pas exception. (La nature naturée, partie de la nature naturante, ou Dieu)

Aujourd’hui beaucoup de scientifiques considèrent que le fonctionnement humain est déterminé par des facteurs environnementaux, génétiques… comme celui des animaux.

Les connaissances apportées par l’éthologie[1] ces dernières années montrent que l’animal est capable d’apprentissage, d’adaptation, et d’une forme de conscience… (voir vidéos ci-des-sous)

[1] Ethologie : étude du comportement animal

Donc à quoi pourrait tenir la spécificité de l’homme ? Déjà, il ne faut pas oublier que cette spécificité est décrétée par l ‘homme lui-même !

Pour certains ce qui ferait la spécificité de l’homme, ce serait sa conscience et sa liberté. Il aurait la capacité d’échapper en partie au déterminisme naturel que subit l’animal: l’homme aurait donc une capacité à agir librement, et non pas seulement naturellement.

Blaise PASCAL (17° siècle)

Blaise Pascal ( 1623 -1662) mathématicien, physicien, inventeur, philosophe et théologien français. Pascal était un prodige intellectuel dès son jeune âge. Il fut influencé par la religion après une expérience mystique en 1654. Malgré sa courte vie, ses contributions ont eu un impact profond et durable dans les do-maines des mathématiques, des sciences physiques et de la philosophie.

Il est l’auteur des Pensées, un ouvrage posthume qui aborde des questions philosophiques et religieuses, comme la condition humaine, la foi et le doute. Il est l’auteur du fameux « pari » sur l’existence de Dieu (cf cours Religion)

« L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature ; mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser : une vapeur, une goutte d’eau, suffit pour le tuer. Mais, quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu’il sait qu’il meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui, l’univers n’en sait rien. » (…)

« Par l’espace l’univers me comprend et m’engloutit comme un point, par la pensée je le comprends ».

Blaise Pascal, Pensées

Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778)

Jean-Jacques Rousseau ( 1712 à Genève, en Suisse, – 1778 à Ermenonville, en France). Philosophe, écrivain suisse, il est une figure majeure du Siècle des Lumières et l’un des penseurs les plus influents de la Révolution française. Rousseau contrairement à ses contemporains, considère que le progrès est l’ennemi du bonheur de l’homme. Pour lui c’est la société qui l’a corrompu car l’homme est naturellement bon.

J.J Rousseau explique pourquoi la perfectibilité de l’homme fait aussi son malheur…

Si l’animal, selon Rousseau, est dès le départ ce qu’il sera toute sa vie (en tant qu’individu mais aussi en tant qu’espèce), l’homme en revanche évolue en raison de sa perfectibilité. Mais cette « faculté » est aussi la source de son malheur : A vouloir toujours se dépasser, l’homme se fait « le tyran de lui-même et de la nature ». Si donc la perfectibilité est la marque de la spécificité de l’homme pour Rousseau, elle est aussi ce qui peut le conduire à sa perte. (cf cours Technique)

Mais (…) sur cette différence de l’homme et de l’animal, il y a une autre qualité très spécifique qui les distingue et sur laquelle il ne peut y avoir de contestation c’est la faculté de se perfectionner ; au lieu qu’un animal est, au bout de quelques mois, ce qu’il sera toute sa vie, et son espèce, au bout de mille ans, ce qu’elle était la première année de ces mille ans.

Pourquoi l’homme seul est-il sujet à devenir imbécile ? N’est-ce point qu’il retourne ainsi dans son état primitif, et que, tandis que la bête, qui n’a rien acquis et qui n’a rien non plus à perdre, reste toujours avec son instinct, l’homme, reperdant par la vieillesse ou d’autres accidents, tout ce que sa perfectibilité lui avait fait acquérir, retombe ainsi plus bas que la bête même ?

Il serait triste pour nous d’être forcés de convenir que cette faculté distinctive, et presque illimitée, est la source de tous les malheurs de l’homme ; que c’est de cette condition originaire dans laquelle il coulerait des jours tranquilles et innocents ; que c’est elle, qui faisant éclore avec les siècles ses lumières et ses erreurs, ses vices et ses vertus, le rend à la longue le tyran de lui-même, et de la nature.

Jean-Paul SARTRE & L’EXISTENTIALISME (20°)

Pour Sartre, ‘l’homme est condamné à être libre » ; cette liberté donnée à l’homme signifierait-elle qu’il n’a pas de « nature »? C’est ce qu’affirme l’existentialisme de Jean-Paul Sartre (1905-1980) dans sa célèbre formule « L’existence précède l’essence ».Qu’est-ce que cela signifie ? Que l’homme existe avant de se caractériser par son essence. Pour Sartre, il n’y a pas de « nature humaine » mais une condition humaine universelle:

« S’il est impossible de trouver en chaque homme une essence universelle qui serait la nature humaine, il existe pourtant une universalité humaine de condition ». (…) « Les situations historiques varient: L’homme peut naître esclave dans une société païenne ou seigneur féodal ou prolétaire. Ce qui ne varie pas, c’est la nécessité pour lui d’être dans le monde, d’y être au travail, d’y être au milieu d’autres et d’y être mortel… Et bien que les projets puissent être divers, au moins aucun ne me reste-t-il tout à fait étranger parce qu’ils se présentent tous comme un essai pour franchir ces limites ou pour les reculer ou pour les nier ou pour s’en accommoder. »

Puisque Dieu n’existe pas pour Sartre, l’homme ne peut s’appuyer sur rien d’autre que lui-même; « Il est condamné à être libre » , formule paradoxale qui signifie que c’est par ses choix, par ses actes que l’homme se fait, fabrique son essence. Il est responsable de ses choix. Et il n’y a pas d’excuse.

L’existentialisme de Sartre met l’accent sur la liberté radicale de l’individu, l’absence de sens prédéfini de la vie, et la nécessité de créer son propre sens et d’assumer la responsabilité totale de ses choix.

Finalement, ce qui pourrait faire la spécificité de l’homme, s’il en a une, c’est qu’il est d’une certaine façon, le seul animal qui cherche à échapper à son animalité !

C’est aussi le seul à posséder une trace par l’écriture, ce qui lui permet de conserver ce qu’il crée.

Enfin, l’homme est aussi le seul qui adapte son environnement à ses besoins au lieu de s’adapter à lui.

C’est aussi le seul à avoir un impact sur cet environnement (destruction d’autres espèces, pollution, climat, risque nucléaires…). Ainsi le philosophe et mathématicien Bertrand Russel écrit :

CHAPITRE 3 : FAUT-IL OBEIR A LA NATURE ?

LES STOÏCIENS ET LA NATURE

Zénon de Citium, né vers 300 av. J.C, est considéré comme le père du stoïcisme. Vivre en accord avec la nature est l’un des fondements de cette école.

Mais que faut-il entendre par là ?

Le stoïcisme propose une voie vers le bonheur et la sagesse fondée sur un principe essentiel : vivre en accord avec la nature. Comme le résume Sénèque, « notre devise, comme tout le monde le sait, est de vivre en conformité avec la nature » (Lettres à Lucilius, 5). Mais pour comprendre cette formule, il faut distinguer deux niveaux de “nature” : celle de l’univers et celle, propre à l’homme.

- S’harmoniser avec la Nature universelle : le Cosmos

Pour les stoïciens, l’univers (ou Cosmos) n’est pas un chaos, mais un ordre parfait, intelligent et rationnel. Cette rationalité universelle, qu’ils nomment le Logos ou Dieu, régit tous les événements. Vivre en accord avec la Nature sur ce plan universel signifie donc :

- Connaître et accepter cet ordre : Le sage cherche à comprendre les lois de l’univers plutôt qu’à s’y opposer vainement.

- S’adapter aux événements : Il s’agit de consentir au destin, en comprenant que tout ce qui arrive fait partie d’un plan rationnel et nécessaire.

- Accomplir sa propre nature : la Raison humaine

Si la Nature universelle est Raison, la nature spécifique de l’être humain est également la raison. Par conséquent, suivre sa propre nature ne consiste pas à obéir à ses instincts ou désirs immédiats, mais à faire le meilleur usage de sa plus haute faculté, la raison.

- L’homme a la responsabilité de “terminer le travail laissé inachevé par la Nature elle-même” en portant sa nature rationnelle à sa perfection. Comme le dit Marc Aurèle, “pour l’être raisonnable, la même action est à la fois conforme à la nature et à la raison”.

- Cet usage de la raison se traduit par la pratique des vertus cardinales : la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La vie bonne et heureuse est donc une vie vertueuse.

En tant qu’êtres vivants, nous avons un accord instinctif avec la nature qui nous pousse à préférer la santé à la maladie, la richesse à la pauvreté.

Cependant, en tant qu’êtres rationnels, nous devons composer avec ces instincts. La seule chose qui soit véritablement bonne est la vertu (l’usage correct de la raison). Ainsi, au nom d’un bien moral supérieur, un stoïcien peut être amené à préférer la pauvreté à une richesse mal acquise, ou à sacrifier sa santé pour son devoir.

Ainsi, “suivre la nature” pour un stoïcien est une démarche globale. Elle implique d’aligner sa raison personnelle sur la Raison universelle du cosmos, de cultiver la vertu et de laisser la raison guider ses actions, faisant d’elle le seul critère du bien et du mal. C’est la voie vers l’ataraxie, la tranquillité de l’âme.

L’objectif final est d’aligner sa raison personnelle sur la Raison universelle du cosmos. Le sage peut donc être amené à choisir la pauvreté ou le sacrifice au nom d’un devoir moral supérieur.

Le stoïcisme entend enseigner un « art de vivre » dont le principal objectif est d’accorder sa propre existence avec le cours de la nature tout entière.

« Il faut toujours se rappeler ces points : quelle est la nature du tout, et quelle est la mienne ; quel rapport lie celle-ci à celle-là ; quelle partie de l’univers je suis et quel il est ; et que personne ne t’empêche de toujours agir et parler conséquemment à la nature, dont tu fais partie. […]

Estime que tu es digne de toute parole, de toute action conforme à la nature. Ne te laisse pas détourner par les critiques ou les propos qui peuvent en résulter ; mais s’il est bien de faire cette action, de dire cette parole, ne t’en juge pas indigne. Ceux-là ont leur propre guide intérieur et ils obéissent à leurs propres instincts. Ne t’en inquiète pas, mais va droit ton chemin, guidé par ta nature propre et la nature universelle. Toutes deux suivent une voie unique

Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, 170-180, trad. A.-I. Trannoy.

LES EPICURIENS

Vivre en conformité avec la nature

Pour Épicure, le bonheur est le « plaisir », qu’il définit comme « l’absence de douleur dans le corps (aponie) et de trouble dans l’âme (ataraxie) ». Vivre conformément à la nature signifie donc comprendre nos besoins réels pour atteindre cet état de quiétude. Cela implique un exercice de la raison et de la prudence pour trier nos désirs :

- Les désirs naturels et nécessaires : Leur satisfaction est indispensable au bonheur (boire, manger, avoir un abri, philosopher…).

- Les désirs naturels mais non nécessaires : Ils apportent de la variété aux plaisirs sans être vitaux (le désir sexuel, des mets raffinés).

- Les désirs vains : Nés de l’opinion, ils sont illimités et sources de tourments (désir de gloire, de richesse, d’immortalité).

La sagesse épicurienne consiste à se contenter des plaisirs simples et naturels, qui sont les plus faciles à obtenir et les plus à même de garantir une vie heureuse et sereine, loin de l’agitation de la vie publique, dans la quiétude du « Jardin ». Ainsi, la raison et la connaissance de la nature sont les guides indispensables pour atteindre une vie bonne et juste.

Frederich NIETZSCHE (19°)

Philosophe, philologue et poète allemand.

Au 19ème siècle, le philosophe Friedrich Nietzsche critiquera l’idéal stoïcien de vivre selon la nature. Loin d’être un modèle idéal, la nature n’est-elle pas plutôt un contre-modèle devant inspirer la crainte et le rejet, et non la conformation ?

« C’est « conformément à la nature » que vous voulez vivre ! Ô nobles stoïciens, quelle duperie est la vôtre !

Imaginez une organisation telle que la nature, prodigue sans mesure, indifférente sans mesure, sans intentions et sans égards, sans pitié et sans justice, à la fois féconde, et aride, et incertaine, imaginez l’indifférence elle-même érigée en puissance,— comment pour-riez-vous vivre conformément à cette indifférence ? Vivre, n’est-ce pas précisément l’aspiration à être différent de la nature ? La vie ne consiste-t-elle pas précisément à vouloir évaluer, préférer, à être injuste, limité, autrement conformé ? »

Friedrich Nietzsche, Par-delà bien et mal, 1886

Friedrich Nietzsche a une vision critique de l’idée de vivre en conformité avec la nature, telle qu’elle est présentée par les stoïciens et d’autres philosophies.

Contrairement à l’idée stoïcienne de nature rationnelle et harmonieuse, Nietzsche voit la nature comme un champ de forces en lutte, régie par la volonté de puissance. Il considère la vie comme une manifestation de cette volonté, caractérisée par le conflit, la croissance et la transformation continuelle.

Il rejette la moralisation de la nature, c’est-à-dire l’idée que la nature puisse être un guide moral. Pour lui, la nature est amorale et indifférente aux concepts humains de bien et de mal.

Vivre en accord avec la nature ne doit pas signifier suivre un code moral préétabli, mais plutôt embrasser la dynamique de la vie avec toutes ses contradictions.

Il considère que l’être humain doit non seulement accepter la nature, mais aussi la dépasser. Cela signifie affirmer la vie, y compris ses aspects douloureux et tragiques, et utiliser sa propre volonté pour créer de nouvelles valeurs et significations. Ce dépassement de la nature est lié à son concept de « surhomme » (Übermensch), qui représente l’individu capable de forger son propre destin au-delà des conventions morales et sociales.

Pour Nietzsche, l’humain doit transcender cette nature en affirmant sa propre volonté et en créant ses propres valeurs, embrassant pleinement la dynamique de la vie.

LES CYNIQUES

Les Cyniques , école de philosophie antique développée par Diogène de Sinope au IVe siècle av. J.-C.

Les Cyniques prônaient un mode de vie simple et ascétique, rejetant les conventions sociales, le luxe et le confort matériel. Ils cherchaient à vivre en accord avec la nature, préférant la liberté intérieure à toute forme d’attachement matériel. Ils croyaient que la nature humaine est intrinsèquement bonne et que les désirs naturels simples (comme la nourriture, le logement et la liberté) suffisent au bonheur. Ils critiquaient le conformisme et cherchaient à retrouver l’authenticité et la spontanéité perdues dans la société.

Les Cyniques mettaient l’accent sur la vertu (aretê) comme le but principal de la vie. Pour eux, la vertu consistait en l’autonomie morale, la résistance aux plaisirs superficiels et l’indépendance vis-à-vis des désirs matérialistes.

Ils critiquaient ouvertement les conventions sociales, les institutions politiques et religieuses, ainsi que les valeurs dominantes de leur époque. Ils étaient souvent vus comme des provocateurs cherchant à secouer les illusions des gens ordinaires.

Pour Diogène de Sinope et les Cyniques, vivre en conformité à la nature, c’était rejeter toute forme de règle, toute soumission à la société humaine.

Pour lui, puisque les cultures varient d’un lieu à l’autre, d’une époque à l’autre, c’est qu’elles sont arbitraires et corruptrices. Il n’y a donc qu’une voie possible, se conformer à la nature universelle et imiter les animaux.

Diogène prône donc le rejet de toute règle: il vit dans une amphore, dit à l’empereur Alexandre venu le rencontrer de s’écarter de son soleil, mange avec les mains, urine et aboie comme un chien, se masturbe en public, mendie, et ne respecte aucune opinion.

La conception de la nature chez les Cyniques est fondamentalement différente de celle des Stoïciens et de Nietzsche. Les Cyniques ont une vision de la nature qui prône la simplicité, l’autosuffisance et le rejet des conventions sociales et des biens matériels. Ils croient que les êtres humains devraient vivre en accord avec leur nature essentielle, qui est simple et non corrompue par la société. Ils prônent un mode de vie ascétique, détaché des désirs artificiels et des possessions matérielles, pour retrouver une vie authentique et naturelle.

L’un des idéaux principaux des Cyniques est l’autosuffisance (Autarkeia), la capacité de subvenir à ses besoins sans dépendre des autres ou de possessions superflues. Ils valorisent la vie frugale, le contentement avec peu et la liberté qui vient de l’indépendance matérielle. Ils adoptent un mode de vie minimaliste en vivant de manière rudimentaire.

Ils considèrent que vivre en accord avec cette nature est la clé du bonheur et de la vertu. Cela implique une honnêteté radicale, une vie simple

Les Cyniques utilisent souvent la provocation et l’humour pour critiquer les valeurs et les comportements de la société. Leurs actions et paroles visent à exposer l’hypocrisie et à encourager les individus à revenir à une vie plus naturelle et authentique

Mais est–cela que respecter la nature de l’homme si précisément sa nature est d’être un être de culture ? Et qu’adviendrait–il de l’homme si chacun se laissait aller à ses penchants ?

Sigmund FREUD (1856 -1939 )

Sigmund Freud était un neurologue autrichien et le fondateur de la psychanalyse.

Sa théorie propose une vision exigeante, souvent perçue comme pessimiste, de la nature humaine et du rôle de la société.

Pour Freud, l’homme n’est pas naturellement bon. Au contraire, il est mû par une agressivité naturelle qui le pousse à “éliminer, utiliser, détruire notre prochain”. Cette tendance n’est pas un accident, mais une pulsion fondamentale et indéracinable. Ainsi, “suivre sa nature” de manière brute ne mènerait pas à l’harmonie, mais au chaos social.

L’homme est un être profondément façonné par la culture, qui vient dompter sa nature première.

Face à cette nature agressive, la civilisation (ou la culture) joue un rôle de premier plan : elle est le seul barrage possible. Sa fonction est d’imposer des restrictions aux pulsions pour maintenir l’ordre social et permettre le progrès. Elle établit des normes, des lois et des interdits (comme celui de l’inceste) pour réguler ce qui, dans la nature, n’a aucune règle.

En effet, il faut dissocier la nature de la morale. La nature ne condamne rien ; les notions de bien et de mal sont des constructions humaines et sociales. L’homme obéit donc bien plus à des normes socioculturelles qu’à des “lois” naturelles.

Ainsi la pensée de Freud illustre une transformation radicale de l’idée de “suivre la nature”.

Si pour les Anciens, notamment les stoïciens, la nature était une norme suprême, un ordre cosmique rationnel avec lequel il fallait s’harmoniser pour bien vivre, pour les Modernes, et en particulier pour Freud, les valeurs humaines n’ont aucun fondement naturel. Elles sont produites par les hommes et la civilisation, précisément pour lutter contre une nature perçue comme dangereuse et amorale.

CHAPITRE 4 : LA NATURE A-T-ELLE DES DROITS ?

L’Anthropocène[1] est une nouvelle époque géologique qui se caractérise par l’avènement des hommes comme principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques. Elle se caractérise par l’impact significatif des activités humaines sur les écosystèmes terrestres.

La thèse de l’Anthropocène soutient que les activités humaines, telles que l’industrialisation, l’urbanisation, l’agriculture intensive, la déforestation, les émissions de gaz à effet de serre et la pollution généralisée, ont provoqué des altérations significatives des systèmes terrestres, tels que le climat, la biodiversité, les cycles biogéochimiques, etc.

[1] Le terme «Anthropocène» est dérivé des mots grecs «anthropos» qui signifie «être humain » et «kainos» qui signifie «nouveau». Il est utilisé pour souligner le rôle central de l’humanité dans les changements profonds qui affectent la planète.

Ces changements ont des conséquences majeures sur la planète, notamment le réchauffement climatique, la diminution de la biodiversité, la perte d’habitats naturels, la pollution des océans, entre autres.

L’idée de l’Anthropocène est souvent utilisée pour souligner la responsabilité de l’humanité dans la détérioration de l’environnement et pour encourager des actions visant à atténuer les effets négatifs de nos activités et à promouvoir une coexistence plus durable avec la nature.

Si les humains sont devenus une force naturelle capable de déstabiliser le système Terre, ne doit-on pas mettre en question le « grand partage »entre nature et culture qui structure la pensée des modernes ?

Il existe des sociétés où les hommes savent composer autrement avec ce qui n’est pas eux : les animaux, les plantes, les choses, les montagnes et les vallées, le ciel et la terre… Et nous invite à nous aventurer « par-delà nature et culture ». (Source Mediapart)

DES FILMS

SOLEIL VERT

D’après le roman Soleil vert de Harry Harrison.

Une dystopie et un plaidoyer écologique rageur et engagé .

Résumé du film

Le film Soleil Vert (Soylent Green), basé sur le roman de Harry Harrison, se déroule en 2022 à New York, une mégalopole surpeuplée et écrasée par la misère et une canicule permanente. Les ressources naturelles ont été épuisées, et la nourriture est rare, la population subsistant grâce à des aliments de synthèse de la Soylent Corporation, notamment le « Soleil Vert » censé être à base de plancton.

Le détective Robert Thorn enquête sur le meurtre d’un dirigeant de Soylent Corporation, assisté de son colocataire Sol Roth, qui se souvient du monde d’avant. Sol découvre une terrible vérité à partir des rapports de Soylent et recourt à l’euthanasie, révélant à Thorn que le Soleil Vert est fabriqué à partir de cadavres humains. Thorn, blessé en tentant de divulguer ce secret, parvient à crier la vérité à la foule : « Le Soleil Vert, c’est de la chair humaine ! ».

INTÉRÊT PHILOSOPHIQUE

« Soleil Vert » est bien plus qu’un simple film de science-fiction ; c’est un « plaidoyer écologique rageur et engagé » qui explore des questions fondamentales sur l’avenir de l’humanité et ses choix.

1. Crise Écologique et Responsabilité Humaine

Le film est précurseur dans sa représentation d’une catastrophe écologique dont l’homme est l’unique responsable. Il fonctionne comme une « puissante allégorie des dangers de l’exploitation sans limite des ressources naturelles et de la pollution ». Sa sortie coïncide avec une prise de conscience écologique mondiale et la publication du rapport du Club de Rome, Les Limites de la croissance (1972), renforçant son message. Le monde dépeint est le « résultat logique d’un système qui a refusé de voir les conséquences de ses actes ».

2. Déshumanisation et Réification de l’Être Humain

La société de « Soleil Vert » est profondément déshumanisée, où « la vie a perdu sa valeur ».

- Réification des corps : Les êtres humains sont réduits à l’état d’objets. Les femmes sont traitées comme du « mobilier » dans les appartements de luxe. L’ultime dérive de cette logique est la transformation des corps des défunts en « simple matière première pour l’industrie agroalimentaire ».

- Anthropophagie systémique : Le cannibalisme, plus qu’un rebondissement, est une « métaphore d’un système économique et social qui se dévore littéralement de l’intérieur pour perdurer ». Il illustre la « dérive ultime d’un productivisme sans éthique », où la société « s’auto-alimente et s’auto-détruit dans un même mouvement ».

3. Amnésie Environnementale et Perte du Passé

Le film met en lumière le concept d’« amnésie environnementale ». Il dépeint une humanité qui, génération après génération, s’habitue à une dégradation progressive de son environnement, « oubliant ce qui a été perdu ». Le personnage de Sol Roth incarne la mémoire vivante de ce passé révolu, et sa mort, précédée par la vision des images d’une nature luxuriante, souligne la disparition de cette mémoire collective.

Message Principal : Avertissement puissant contre les dangers de l’exploitation illimitée des ressources, de la pollution, et de la déshumanisation résultant d’un productivisme sans éthique.

QUELLES SOLUTIONS ?

HANS JONAS , (1903- 1993)

Hans Jonas (1903-1993) , philosophe et théologien germano-américain, connu pour ses travaux sur l’éthique, la philosophie de la biologie et la pensée existentialiste.

Il est surtout reconnu pour son ouvrage Le Principe responsabilité publié en 1979, dans lequel il plaide pour une éthique qui prend en compte les conséquences de nos actions sur l’environnement et les générations futures. Jonas a exploré les implications éthiques des avancées technologiques et scientifiques, soulignant la nécessité d’une responsabilité morale face aux défis modernes.

Face aux enjeux écologiques de l’époque moderne, Hans Jonas propose une reformulation de l’impératif catégorique kantien[1] prenant en considération la responsabilité humaine envers la nature et le vivant.(Voir le cours sur la technique)

La nature en tant qu’objet de la responsabilité humaine est certainement une nouveauté à laquelle la théorie éthique doit réfléchir. Quel type d’obligation s’y manifeste ? […] Et si le nouveau type de l’agir humain voulait dire qu’il faut prendre en considération davantage que le seul intérêt « de l’homme » – que notre devoir s’étend plus loin et que la limitation de toute éthique passée ne vaut plus ?»

Un impératif adapté au nouveau type de l’agir humain et qui s’adresse au nouveau type de sujets de l’agir s’énoncerait à peu près ainsi : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre » ; ou pour l’exprimer négativement : « Agis de façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d’une telle vie » ; ou simplement : « Ne compromets pas les conditions pour la survie indéfinie de l’humanité sur terre » ; ou encore, formulé de nouveau positivement : « Inclus dans ton choix actuel l’intégrité future de l’homme comme objet secondaire de ton vouloir »

Hans Jonas, Le principe responsabilité, 1979, trad. J. Greisch, © Flammarion, 2013

[1] Kant (18° siècle) énumère trois impératifs catégoriques dans la Critique de la raison pratique : « Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en une loi universelle ; agis de telle sorte que tu traites toujours l’humanité en toi-même et en autrui comme une fin et jamais comme un moyen ; agis comme si tu étais à la fois législateur et sujet dans la république des volontés libres et raisonnables. »

MICHEL SERRES et LE CONTRAT NATUREL

Passer de parasite à symbiote.

Michel Serres[1] distingue deux rapports antagonistes de l’homme envers la nature et propose ainsi l’adoption d’un contrat qui lierait les hommes à la nature de manière symbiotique, c’est-à-dire dans une association organique réciproque ; Il considère qu’il est temps de fonder un contrat naturel qui place l’homme en situation de symbiote et non plus de parasite.

Le parasite habite son hôte en lui prélevant des ressources sans partage, jusqu’à produire son épuisement et sa mort éventuelle. Inversement le symbiote entre dans une relation de don et de contre-don avec son hôte. Ce modèle des échanges entre l’homme et son environnement peut produire un usage de la nature non destructif, au bénéfice mutuel de l’humanité et de son milieu de vie.

Retour donc à la nature ! Cela signifie : au contrat exclusivement social ajouter la passation d’un contrat naturel de symbiose et de réciprocité où notre rapport aux choses laisserait maîtrise et possession pour l’écoute admirative, la réciprocité, la contemplation et le respect, ou la connaissance ne supposerait plus la propriété, ni l’action la maîtrise, ni celles-ci leurs résultats aux conditions stercoraires. Contrat d’armistice dans la guerre objective, contrat de symbiose : le symbiote admet le droit de l’hôte, alors que le parasite–notre statut actuel– condamne à mort celui qu’il pille et qu’il habite sans prendre conscience qu’à terme il se condamne lui-même à disparaître.

Le parasite prend tout et ne donne rien; L’hôte donne tout et ne prend rien. Le droit de maîtrise et de propriété se réduit au parasitisme. Au contraire, le droit de symbiose se définit par réciprocité : autant la nature donne à l’homme, autant celui-ci doit rendre à celle-là, devenue sujet de droit. »

Le droit peut-il sauver la nature ?

Devant les multiples dommages causés par les pollutions et le dérèglement climatique, les initiatives juridiques et citoyennes se multiplient dans le monde, favorisant l’émergence d’une véritable justice environnementale.

C’est une première mondiale dans l’histoire du droit. Coup sur coup, au mois de mars 2017, deux fleuves se sont vu attribuer une personnalité juridique. En Nouvelle-Zélande, le fleuve Whanganui, troisième plus long cours d’eau du pays, a été reconnu « entité vivante ayant le statut de personne morale » par le Parlement. À l’instar des personnes mineures, il s’est vu affecter deux tuteurs légaux qui défendront ses intérêts.

En Inde, c’est le Gange et l’un de ses affluents, la rivière Yamuna, tous deux sacrés, qui sont devenus des sujets de droit. Cette décision prise par la Haute Cour de l’État himalayen de l’Uttarakhand doit permettre de combattre plus efficacement la pollution provoquée par les rejets industriels et les égouts. […]

Cette idée de nature-personne existe déjà en Amérique la-tine. La nouvelle Constitution de l’Équateur, adoptée en 2008, reconnaît la nature comme un sujet de droit : droit d’être res-pectée, droit d’être restaurée en cas de dommage…[…]

La Bolivie a quant à elle voté en 2011 une loi sur la « Terre Mère », la « Pachamama », qui envisage tous les bénéfices de la nature pour elle-même et pas seulement pour les services qu’elle rend à l’être humain. […]

Laure Cailloce, « Le droit peut-il sauver la nature ? », CNRS Le Journal, mai 2017.

Exemples de lieux naturels devenus personnes morales

Attribuer la personnalité juridique à un élément de la nature (fleuve, forêt, montagne) signifie le reconnaître comme un sujet de droit, et non plus comme un simple objet ou une ressource à exploiter. Cette entité peut alors, par l’intermédiaire de représentants ou de tuteurs, agir en justice pour défendre ses propres droits, comme le droit à l’existence, à la régénération ou à l’absence de pollution.

Voici des exemples de cette reconnaissance :

- L’Équateur et la “Pachamama” : En 2008, l’Équateur est devenu le premier pays au monde à inscrire les droits de la Nature (la Pachamama ou Terre Mère) dans sa Constitution. Toute personne peut y exiger le respect de l’existence et du maintien des cycles vitaux de la nature.

- Le parc national Te Urewera (Nouvelle-Zélande) : En 2014, ce parc est devenu la première entité naturelle au monde à obtenir la personnalité morale. Il est géré par un conseil composé de représentants du peuple autochtone Tūhoe et de la Couronne, qui agissent en son nom.

- Le fleuve Whanganui (Nouvelle-Zélande) : En 2017, ce fleuve, considéré comme un ancêtre par le peuple maori, a été reconnu comme une “entité vivante” dotée de la personnalité juridique. Il est représenté par deux gardiens, l’un issu de la communauté maorie, l’autre du gouvernement.

- Les fleuves Gange et Yamuna (Inde) : En 2017, la Haute Cour de l’État de l’Uttarakhand a reconnu ces deux fleuves sacrés comme des entités vivantes ayant des droits, afin de lutter contre la pollution extrême qui les affecte.

- La lagune Mar Menor (Espagne) : En 2022, cette lagune d’eau salée est devenue le premier écosystème européen à se voir accorder la personnalité juridique par une loi, suite à une mobilisation citoyenne massive pour la sauver de la dégradation.

- La rivière Magpie (Québec, Canada) : En 2021, la rivière Muteshekau-shipu (Magpie) a obtenu la personnalité juridique grâce à une résolution conjointe de la communauté innue et de la municipalité locale.

En France, des initiatives similaires ont été lancées, comme les “Déclarations des droits” des fleuves Tavignanu (Corse),Têt (Pyrénées-Orientales) ou de la Durance, pour alerter sur leur état écologique et faire évoluer le droit.

CHAPITRE 5 : L’HOMME EST-IL PAR NATURE UN ETRE DE CULTURE ?

En fait, il n’y a pas l’homme d’un côté et la nature de l’autre. L’homme est un produit de la nature, il en fait partie. Il est régi par les lois de la nature au même titre que n’importe quelle autre espèce.

Pourtant le naturel s’oppose généralement au culturel. Et l’on a tendance à considérer que seul l’homme acquiert une culture, c’est à dire des acquis (techniques, langagiers, artistiques) qui se transmettent d’une génération à l’autre). On sait aujourd’hui, grâce aux découvertes en éthologie que les espèces animales sont aussi capables d’apprentissage, que les corbeaux communiquent entre eux pour se prévenir d’un danger, que les éléphants se reconnaissent dans un miroir et que chez certaines espèces, il y a des pratiques qui s’apparentent aux rites funéraires.

Alors, qu’est-ce que l’homme a de particulier ?

La question de la spécificité humaine se heurte aujourd’hui à une remise en cause des critères traditionnels. Si l’on a longtemps attribué à l’homme le monopole de la conscience, de la raison ou du langage, les sciences contemporaines (philosophie, éthologie, neurosciences) nuancent fortement cette distinction. Des formes complexes de communication, d’utilisation d’outils et même des ébauches de culture ont été observées chez de nombreuses espèces animales, rendant la frontière autrefois si nette de plus en plus floue.

Francis Wolf, philosophe:

Qu’est-ce q’un être humain ?

Plutôt que dans la possession exclusive d’une faculté, la particularité de l’homme résiderait dans l’articulation unique et le degré exceptionnel de développement de l’ensemble de ses capacités. C’est cette combinaison qui lui a permis de créer des réalités radicalement nouvelles comme l’histoire, la morale, l’art, la philosophie ou la science, et qui le pousse sans cesse à s’interroger sur sa propre nature.

Cette capacité de développement unique soulève une idée fondamentale : et s’il était dans la nature même de l’homme d’être un être de culture ? Dans cette perspective, la culture ne serait pas quelque chose qui s’ajoute à sa nature, mais son mode d’existence propre. Pour l’homme, créer de la culture lui serait aussi “naturel” que voler l’est pour un oiseau.

On touche ici à la difficulté, voire à l’impossibilité, de distinguer chez l’homme ce qui relève de la nature et ce qui relève de la culture, comme l’ont souligné des penseurs tels que Merleau-Ponty ou François Jacob.

Cette nature culturelle confère à l’homme une intelligence qui lui permet de transformer son environnement et de nourrir l’ambition de se rendre « comme maître et possesseur de la nature », selon la formule de Descartes.

Cependant, ce pouvoir montre ses limites. Il suffit de constater les effets dévastateurs d’un ouragan ou d’un séisme pour comprendre que la maîtrise humaine reste relative. Pourtant, cette même humanité est capable d’un exploit qui dépasse toute autre espèce : non seulement imaginer aller sur la Lune, mais y parvenir. Cet accomplissement illustre parfaitement la puissance unique de l’homme, qui ne vient pas d’une force physique, mais de sa capacité à transformer le monde par la technique, la science et l’imagination, produits de sa culture.

ERASME - XVI° siècle

Érasme de Rotterdam (1466-1536) était un humaniste, théologien et érudit néerlandais, considéré comme l’une des figures les plus importantes de son temps.

Pour les humanistes du XVI°, l’œuvre de la nature doit être achevée par l’œuvre de l’éducation, conçue comme une préparation rationnelle à la vie. c’est l’idée que l’humanité n’est pas une caractéristique innée, mais plutôt quelque chose qui est acquis et développé par l’individu au cours de sa vie. Erasme soulignait ainsi l’importance de l’éducation, de l’apprentissage et de l’influence de l’environnement social dans la formation de la personnalité et de l’identité humaine active : « On ne naît pas homme on le devient », proclame Érasme.

SIMONE DE BEAUVOIR (1908 -1986°)

Simone de Beauvoir, philosophe, romancière et essayiste française. Son œuvre , Le Deuxième Sexe, a été publiée en 1949 ; ce texte est souvent considérée comme un texte fon-damental du féminisme moderne. Elle Y analyse la condition des femmes dans la société et explore les thèmes de la liberté, de l’identité et de l’oppression.

Quatre siècles après Erasme , Simone de Beauvoir écrira dans Le Deuxième sexe (1949) : “On ne nait pas femme, on le devient”…

On ne naît pas femme : on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine ; c’est l’ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu’on qualifie de féminin. Seule la médiation d’autrui peut constituer un individu comme un Autre. En tant qu’il existe pour soi, l’enfant ne saurait se saisir comme sexuellement différencié. Chez les filles et les garçons, le corps est d’abord le rayonnement d’une subjectivité, l’instrument qui effectue la compréhension du monde : c’est à travers les yeux, les mains, non par les parties sexuelles qu’ils appréhendent l’univers. Le drame de la naissance, celui du sevrage se déroulent de la même manière pour les nourrissons des deux sexes ; ils ont les mêmes intérêts et les mêmes plaisirs ; la succion est d’abord la source de leurs sensations les plus agréables ; puis ils passent par une phase anale où ils tirent leurs plus grandes satisfactions des fonctions excrétoires qui leur sont communes ; leur développement génital est analogue ; ils explorent leur corps avec la même curiosité et la même indifférence ; du clitoris et du pénis ils tirent un même plaisir incertain ; dans la mesure où déjà leur sensibilité s’objective, elle se tourne vers la mère : c’est la chair féminine « douce, lisse élastique qui suscite des désirs sexuels et ces désirs sont préhensifs ; c’est d’une manière agressive que la fille, comme le garçon, embrasse sa mère, la palpe, la caresse ; ils ont la même jalousie s’il naît un nouvel enfant ; ils la manifestent par les mêmes conduites : colères, bouderie, troubles urinaires ; ils recourent aux mêmes coquetteries pour capter l’amour des adultes. Jusqu’à douze ans la fillette est aussi robuste que ses frères, elle manifeste les mêmes capacités intellectuelles ; il n’y a aucun domaine où il lui soit interdit de rivaliser avec eux. Si, bien avant la puberté, et parfois même dès sa toute petite enfance, elle nous apparaît déjà comme sexuellement spécifiée, ce n’est pas que de mystérieux instincts immédiatement la vouent à la passivité, à la coquetterie, à la maternité : c’est que l’intervention d’autrui dans la vie de l’enfant est presque originelle et que dès ses premières années sa vocation lui est impérieusement insufflée. »

MERLEAU-PONTY

Pour Merleau-Ponty[1], distinguer nature et culture chez l’homme supposerait que nous puissions différencier ce que nous avons acquis de ce qui nous est inné !

Il n’est pas plus naturel ou pas moins conventionnel de crier dans la colère ou d’embrasser dans l’amour que d’appeler table une table. Les sentiments et les conduites passionnelles sont inventés comme les mots. Même ceux qui, comme la paternité, paraissent inscrits dans le corps humain sont en réalité des institutions.

Il est impossible de superposer chez l’homme une première couche de comportements que l’on appellerait « naturels » et un monde culturel ou spirituel fabriqué. Tout est fabriqué et tout est naturel chez l’homme, comme on voudra dire, en ce sens qu’il n’est pas un mot, pas une conduite qui ne doive quelque chose à l’être simplement biologique – et qui en même temps ne se dérobe à la simplicité de la vie animale, ne détourne de leur sens les conduites vitales, par une sorte d’échappement et par un génie de l’équivoque qui pourraient servir à définir l’homme ».

Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (1945)

Maurice Merleau-Ponty réfute la séparation radicale entre la nature et la culture chez l’être humain. Pour lui, il est impossible de distinguer un fond de comportements “naturels” sur lequel viendrait se greffer une couche “culturelle”. Au contraire, la condition humaine se caractérise par l’enchevêtrement indissociable de ces deux dimensions.

La manière de vivre et d’exprimer la colère ou l’amour est apprise, codifiée, et n’est pas un simple réflexe biologique.

L’exemple de la paternité est encore plus parlant : ce qui semble “inscrit dans le corps humain” est en réalité une institution, c’est-à-dire une construction sociale avec ses règles, ses rôles et ses significations.

- “Tout est fabriqué et tout est naturel chez l’homme”

C’est la phrase qui résume le mieux la thèse. Merleau-Ponty dépasse l’opposition traditionnelle pour montrer que chaque acte humain est simultanément les deux.

Tout est naturel : Aucune de nos conduites, même les plus culturelles (comme parler), n’échappe à notre condition biologique. Tout passe par notre corps, nos sens, nos capacités physiologiques. Notre culture est toujours incarnée.

Tout est fabriqué : Inversement, aucune de nos conduites, même les plus biologiques (manger, dormir, se reproduire), n’échappe à la culture. L’homme “détourne de leur sens les conduites vitales”. Nous ne mangeons pas comme un animal ; nos repas sont ritualisés, sociaux, gastronomiques. La sexualité humaine n’est pas réductible à l’instinct de reproduction.

- L’homme, un être d’équivoque

Donc la spécificité de l’homme ne se trouve ni dans une nature pure, ni dans une culture désincarnée. Elle réside précisément dans cette ambiguïté fondamentale, cette capacité à mêler le biologique et le symbolique.

Merleau-Ponty définit l’homme par son “génie de l’équivoque” : cette aptitude à prendre appui sur la vie biologique pour la transformer et lui donner des significations nouvelles, qui la dépassent infiniment.

CHAPITRE 6 : POUR ETRE HEUREUX, FAUT-IL RETOURNER A LA NATURE ?

L’idéal d’une nature originaire est présent dans les grandes sagesses antiques.

Pour Épicure par exemple, la sagesse consiste à trier nos désirs pour sélectionner ceux qui sont naturels et nécessaires.

Dans le christianisme, on retrouve l’idée d’une nature perdue, édénique, dont nous avons été chassés pour rejoindre une nature de second ordre qu’il faut soumettre. En effet, telle est la tâche que Dieu fixe à l’homme : « dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et tout animal qui se meut sur terre » (La Bible, Genèse 1-28).

JEAN-JACQUES ROUSSEAU, (1712 -1778)

Jean-Jacques Rousseau, philosophe, écrivain suisse, considéré comme l’un des penseurs les plus influents du XVIIIe siècle et l’un des précurseurs du romantisme. Son œuvre a profondément marqué la philosophie politique, la littérature et l’éducation.

Concernant son point de vue sur la nature, Rousseau a défendu l’idée que l’homme est fondamentalement bon, mais que la société et ses institutions le corrompent. Dans son célèbre Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, il fait l’hypothèse que l’état de nature est un état de paix et d’innocence, où l’homme vit en harmonie avec son environnement.

Pour Rousseau, la nature est une source de vérité et de moralité, et il valorise un retour à des modes de vie plus simples et plus en accord avec les lois naturelles. Cette vision a eu un impact durable sur la pensée écologique et romantique, soulignant l’importance de la nature dans la quête de l’authenticité et du bonheur humain

« Tant que les hommes se contentèrent de leurs cabanes rustiques, tant qu’ils se bornèrent à coudre leurs habits de peaux avec des épines ou des arêtes, à se parer de plumes et de coquillages, à se peindre le corps de diverses couleurs, à perfectionner ou embellir leurs arcs et leurs flèches, à tailler avec des pierres tranchantes quelques canots de pêcheurs ou quelques grossiers instruments de musique, en un mot tant qu’ils ne s’appliquèrent qu’à des ouvrages qu’un seul pouvait faire, et qu’à des arts qui n’avaient pas besoin du concours de plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons et heureux autant qu’ils pouvaient l’être par leur nature, et continuèrent à jouir entre eux des douceurs d’un commerce (1) indépendant : mais dès l’instant qu’un homme eut besoin du secours d’un autre ; dès qu’on s’aperçut qu’il était utile à un seul d’avoir des provisions pour deux, l’égalité disparut, la propriété s’introduisit, le travail devint nécessaire et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu’il fallut arroser de la sueur des hommes et dans lesquelles on vit bientôt l’esclavage et la misère germer et croître avec les moissons.“

Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité entre les hommes, 1755

LE RETOUR A LA NATURE : UNE REGRESSION ?

Baron d’Holbach

On prétend que le sauvage est un être plus heureux que l’homme civilisé. Mais en quoi consiste son bonheur et qu’est-ce qu’un Sauvage ? c’est un enfant vigoureux, privé de ressources, d’expériences, de raison, d’industrie, qui souffre continuellement la faim et la misère, qui se voit à chaque instant forcé de lutter contre les bêtes, qui d’ailleurs ne connaît d’autre loi que son ca-price, d’autres règles que ses passions du moment, d’autre droit que la force, d’autre vertu que la témérité. C’est un être fou-gueux, inconsidéré, cruel, vindicatif, injuste, qui ne veut point de frein, qui ne prévoit pas le lendemain, qui est à tout moment exposé à devenir la victime, ou de sa propre folie, ou de la féro-cité des stupides qui lui ressemblent.

La Vie Sauvage ou l’état de nature auquel des spéculateurs chagrins ont voulu ramener les hommes, l’âge d’or si vanté par les poètes, ne sont dans le vrai que des états de misère, d’imbé-cillité, de déraison. Nous inviter d’y rentrer, c’est nous dire de rentrer dans l’enfance, d’oublier toutes nos connaissances, de renoncer aux lumières que notre esprit a pu acquérir : tandis que, pour notre malheur, notre raison n’est encore que fort peu développée, même dans les nations les plus civilisées.

« […] Les partisans de la Vie Sauvage nous vantent la liberté dont elle met à portée de jouir, tandis que la plupart des nations civilisées sont dans les fers. Mais des sauvages peuvent-ils jouir d’une vraie liberté ? Des êtres privés d’expériences et de raison, qui ne connaissent aucun motif pour contenir leurs passions, qui n’ont aucun but utile, peuvent-ils être regardés comme des êtres vraiment libres ? Un Sauvage n’exerce qu’une affreuse licence, aussi funeste pour lui- même, que nuisible pour les malheureux qui tombent en son pouvoir. La liberté entre les mains d’un être sans culture et sans vertu, est une arme tranchante entre les mains d’un enfant. »

Pour d’Holbach, la vie sauvage, ou l’état de nature, loin d’être un idéal de bonheur et de liberté, est en réalité un état de misère, de déraison et de violence. L’auteur s’oppose frontalement aux penseurs qui idéalisent le “sauvage” et soutient que la civilisation, malgré ses défauts, représente une condition largement supérieure et nécessaire au développement humain.

Pour défendre cette thèse, il développe plusieurs arguments :

- Une réfutation du mythe du “bon sauvage”

L’auteur déconstruit l’image idéalisée de l’homme naturel. Pour lui, le “Sauvage” n’est pas un être pur et heureux, mais un “enfant vigoureux”, défini par tout ce qui lui manque :

- Absence de raison et de prévoyance : Il est “privé d’expériences, de raison, d’industrie” et “ne prévoit pas le lendemain”.

- Domination des passions : Il ne connaît “d’autre loi que son caprice, d’autres règles que ses passions du moment”.

- État de misère et de violence constantes : Il “souffre continuellement la faim et la misère” et est décrit comme “fougueux, inconsidéré, cruel, vindicatif, injuste”.

L’état de nature ou l’“âge d’or” n’est donc qu’un mythe poétique qui cache un état “d’imbécillité” et de danger permanent. Inviter l’homme à y retourner serait l’inviter à régresser et à “renoncer aux lumières que notre esprit a pu acquérir”.

- Une redéfinition de la véritable liberté

D’Holbach s’attaque à l’idée que le sauvage serait plus libre que l’homme civilisé. Il opère une distinction cruciale entre deux concepts :

- La licence du sauvage : La “liberté” de l’homme naturel n’est qu’une “affreuse licence”. C’est la liberté de suivre aveuglément ses pulsions sans aucune contrainte. Cette liberté est dangereuse, “aussi funeste pour lui-même, que nuisible pour les malheureux qui tombent en son pouvoir”.

- La vraie liberté de l’homme civilisé : La véritable liberté ne peut exister sans la raison. Elle suppose la capacité de “contenir ses passions” et de se fixer un “but utile”. Un être “privé d’expériences et de raison” ne peut donc pas être considéré comme “vraiment libre”.

La liberté sans culture et sans vertu est comparée à une “arme tranchante entre les mains d’un enfant”, soulignant son caractère imprudent et destructeur.

Ce texte est donc une défense sans concession de la civilisation comme processus nécessaire pour arracher l’homme à sa brutalité originelle. C’est uniquement par l’éducation, la raison et les lois que l’humanité peut espérer s’élever au-dessus de la misère de l’état de nature et atteindre une véritable liberté.

DAVID ALEXANDRE THOREAU et le transcendantalisme

Henry David Thoreau ( 1817 États-Unis- 1862).

Ecrivain, philosophe et naturaliste américain, célèbre pour son engagement en faveur de la désobéissance civile et de la vie simple en harmonie avec la nature. Proche de Ralph Waldo Emerson, leader du mouvement transcendantaliste qui prônait une connexion spirituelle directe avec la nature et la conscience individuelle. Il croyait en la divinité immanente de la nature et en l’importance de vivre en accord avec ses principes. Son œuvre, Walden, ou la Vie dans les bois (1854), relate son expérience de deux ans de vie autonome dans une cabane qu’il a construite près de l’étang de Walden Ce livre explore les thèmes de la simplicité volontaire, de l’autosuffisance et de la contemplation de la nature.

Par ailleurs, Thoreau était un défenseur de la désobéissance civile non violente comme moyen de protestation contre les lois injustes. Son essai La Désobéissance civile (1849) a influencé des figures telles que Gandhi et Martin Luther King.

De juillet 1845 à septembre 1847, Thoreau s’installe sur un terrain appartenant à son ami Emerson : « Lorsque j’écrivis les pages qui suivent (…) je vivais seul au milieu des bois, sans un voisin à moins d’un mille, dans une maison que j’avais bâtie moi-même sur la rive de l’étang de Walden, à Concord dans le Mas-sachusetts, gagnant de mes mains juste assez pour vivre »

Pour Thoreau, la nature est un berceau protecteur

Si l’espace de liberté est la nature indomptée et sauvage, la société n’est que le lieu de l’illusion de la liberté car ses institutions ne sont qu’assujettissement pour les hommes qui n’ont ni l’espace ni le temps de rêver.

« Je souhaite parler en faveur de la Nature, de ce lieu absolu-ment libre et sauvage, par opposition à la liberté et à la culture réservées aux villes, et regarder l’homme comme un habitant ou comme une partie intégrante de la Nature plutôt que comme un membre de la société » écrit-il.

Par cette expérience de vie dans la nature, Thoreau veut montrer que nous avons des devoirs vis-à-vis du monde naturel : soin, protection, échange avec celui-ci. D’une certain ne façon , un siècle avant eux, il annonce en partie la pensée de Hans Jonas ou Michel Serres. Notre responsabilité implique d’avoir un mode de vie qui permette l’économie des ressources naturelles qui prenne en compte les autres êtres vivants.

Thoreau est de fait, l’un des premiers grands penseurs de l’écologie, avant même que ce mot soit clairement défini . Pour lui, le « bon sauvage » est en chacun de nous et selon lui, il faut mener une vie dont les besoins sont réduits au strict minimum .

L ’homme doit revenir à la nature et à sa nature afin d’apprendre d’elle et de changer son rapport à celle-ci. Thoreau prône au présent comme au futur, le devoir spirituel, éthique et politique de respect de la nature.

DES FILMS

INTO THE WILD

Into the Wild , film réalisé par Sean Penn en 2007 et adapté du roman de Jon Krakauer Voyage au bout de la solitude. Il explore la quête de liberté de Christopher McCandless, sa critique de la société et sa relation idéalisée puis confrontée à la réalité de la nature sauvage.

Le film raconte l’histoire de Christopher McCandless, un jeune homme de 22 ans, fraîchement diplômé, qui décide de « tourner le dos à la société matérialiste et à sa famille dysfonctionnelle » en 1990. Sa démarche est une « quête radicale de liberté et d’authenticité », un rejet des conventions et des attentes sociales. Il adopte le nom d’emprunt d’Alexander Supertramp, symbolisant sa rupture avec son ancienne identité.

- Rejet du matérialisme et de l’identité sociale : McCandless exprime son dégoût pour la société de consommation en « faisant don de ses économies à une œuvre de charité, détruisant ses papiers d’identité et brûlant ses derniers billets ». Ce geste est une « critique radicale de la société de consommation et du rêve américain », qu’il perçoit comme « la fausseté et la corruption de la civilisation ». Il cherche à « changer son regard sur les choses en se dépouillant de tout ce qui est superflu. »

- Voyage initiatique et rencontres : Pendant deux ans, son voyage le mène à travers les États-Unis. Il y « rencontre une galerie de personnages marquants » qui sont témoins de son « idéalisme » et de sa « quête de vérité et de liberté absolue ». Ces rencontres, notamment avec Ron Franz, soulignent son impact sur autrui et la capacité de connexion humaine qu’il développera plus tard.

- Quête d’autonomie et d’individualité : À l’instar de Thoreau, qui s’isole à Walden Pond, McCandless « cherche à vivre par ses propres moyens, en contact direct avec la nature, pour retrouver son individualité loin de la pression sociale. » Il vise l’autosuffisance en Alaska, sa destination ultime.

- Nature comme source de vérité et de guérison spirituelle : Pour les transcendantalistes, « la nature est le lieu où l’on peut faire l’expérience du divin et accéder à une vérité supérieure. » McCandless part en Alaska « pour se confronter à cette nature sauvage (wilderness), espérant y trouver un refuge et une forme de guérison spirituelle. »

- Le désenchantement de la solitude : Après plusieurs mois de survie, chassant et se nourrissant de plantes, « son idéalisme se heurte à la dure réalité de la vie sauvage. » Il réalise, une fois « isolé », que « son expérience de la nature n’est complète qu’à travers le partage. »

- La mort et le message final : Affaibli et piégé par une rivière en crue, il meurt d’épuisement et d’un probable empoisonnement. Sa mort est précédée par une phrase devenue célèbre, qui synthétise la leçon de son voyage : « Le bonheur n’est réel que lorsqu’il est partagé ». Cette citation souligne la contradiction finale de sa quête, où la liberté absolue et l’isolement extrême ont paradoxalement révélé l’importance fondamentale de la connexion humaine.

CAPTAIN FANTASTIC

Le film Captain Fantastic est présenté comme une exploration de la quête d’une vie authentique en marge de la société moderne. Il met en scène la famille Cash, dirigée par Ben, qui a choisi d’élever ses six enfants dans une forêt reculée du Nord-Ouest Pacifique. Leur mode de vie est un rejet radical de la société de consommation américaine, caractérisé par un « savoir encyclopédique, des compétences de survie avancées et une discipline physique et intellectuelle rigoureuse. » Les enfants sont autonomes, chassent pour se nourrir, et étudient des matières complexes comme la physique quantique et la philosophie, allant jusqu’à célébrer le « Noam Chomsky Day » en remplacement de Noël.

Le drame survient avec le suicide de la mère, Leslie, souffrant de troubles bipolaires. Ce décès contraint la famille à quitter son havre de paix pour traverser le pays en bus, confrontant ainsi les enfants au monde moderne qu’ils n’ont jamais connu. Cette confrontation révèle des « fissures du projet de Ben » : les enfants sont déconcertés par la malbouffe et les jeux vidéo, choquant leur entourage par leur maturité intellectuelle mais également par leur « inadaptation sociale ». Des incidents majeurs, comme la blessure de la fille aînée ou le reproche du fils aîné d’avoir été coupés du monde et transformés en « monstres », mettent en lumière les limites de cette utopie.

Face à ces épreuves, Ben est contraint de remettre en question ses principes et accepte des compromis, notamment en s’installant dans une ferme et en permettant aux enfants d’aller à l’école. Cela représente la recherche d’un « équilibre entre ses idéaux et les nécessités de la vie en société ».

Analyse Philosophique: Nature, Culture et Critique de la Société

Captain Fantastic est une fable philosophique qui met en tension plusieurs grands concepts, principalement l’opposition entre nature et culture, et la critique de la société moderne.

A. Critique de la Société et Influence de Rousseau

Le mode de vie des Cash est interprété comme une « mise en pratique radicale d’une critique de la société occidentale, de son matérialisme, de son système éducatif jugé abrutissant et de sa culture populaire superficielle. » Cette contre-culture puise ses racines dans la pensée de Jean-Jacques Rousseau :

- L’homme naturel contre l’homme civilisé: Le film illustre l’idée rousseauiste selon laquelle « l’homme naît bon et est corrompu par la société. » Ben tente de protéger ses enfants de cette corruption en les élevant dans la nature, perçue comme un « espace d’authenticité et de pureté. »