M. YOURCENAR, L'OEUVRE AU NOIR

TABLE DES MATIERES

LE CONTEXTE DE L'OEUVRE

XVI° siècle- Renaissance- Humanisme

Zénon incarne l’esprit de la Renaissance, à la fois de son époque par son désir de connaissance et de liberté mais en avance sur elle au point d’être broyé par ce qui reste en elle d’obscurantisme. Par-là, Zénon incarne le héros socratique qui donne plus de prix à sa liberté qu’à sa vie et décide d’affronter la mort en face.

Marguerite Yourcenar a écrit beaucoup de livres dont le fond historique est important. Notamment les Mémoires d’Hadrien qui relatent à la 1ère personne la vie de l’empereur romain. Dans L’oeuvre au noir nous avons aussi un fond historique important même si le personnage de Zenon est une création de l’auteur.

Interview de Yourcenar sur

L’oeuvre au noir

RÉSUMÉ DE L'OEUVRE

Zénon est un médecin, alchimiste et philosophe du XVIe siècle dont le destin tragique s’inscrit dans une époque où s’affrontent le Moyen Âge et la Renaissance, le catholicisme et le protestantisme.

Enfant illégitime, né à Bruges en 1510, il voyage à travers l’Europe et le Levant, tantôt médecin de cour, tantôt médecin des pauvres et des pestiférés, menant des recherches en avance sur la science officielle de son temps, faisant de dangereuses expériences dans le domaine de l’esprit comme dans celui de la chair, se faufilant longtemps entre la révolte et le compromis jusqu’à ce que, victime de son affirmation de la liberté, il soit condamné et amené à s’échapper de sa prison par le suicide.

D’autres personnages sont emportés dans la tourmente de l’époque : sa mère, Hilzonde, et son beau-père, Simon Adriansen, qui sont entraînés dans la révolte anabaptiste ; Henri-Maximilien, soldat de fortune lettré ; son protecteur, le pieux prieur des Cordeliers, déchiré par les maux et le désordre du monde, habité à la fois par la passion de la justice et la charité.

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ

Dans L’Oeuvre au Noir, nous suivons le personnage de Zénon de sa naissance vers 1510, à sa mort.

Nous sommes dans les Flandres (Région du nord de l’Europe, entre Belgique et pays bas). au XVIe siècle, au début de la Renaissance, période où les découvertes scientifiques remettent en cause le vieux monde, prisonnier de l’obscurantisme religieux et du désir de pouvoir et de richesse.

Zenon a un demi-frère : Henri-Maximilien, fils légitime d’ Alberico de Numi banquier et recherche la richesse et la gloire.

Zenon lui, est le frère « bâtard ». Il jouit néanmoins d’une vie paisible et confortable au sein de la luxueuse maison familiale des Ligre. Les deux garçons cependant, bien qu’élevés dans le même environnement, ont des centres d’intérêt très différents. Zénon, devenu clerc, voue son existence complexe et austère, à la science et aux diverses techniques, à l’alchimie, la théologie, la médecine et à la mécanique. Les deux frères quitteront leur famille. Henri-Maximilien s’enrôle dans les armées royales d’Espagne et de France. Zénon lui, voyage, devient médecin, alchimiste et philosophe. Lui, ne s’intéresse pas à la richesse matérielle, ce qu’il veut, c‘est se découvrir lui-même. Librement.

C’est ainsi qu’il faut comprendre l’épigraphe de Pic de La Mirandole au 1er chapitre : « Je ne t’ai fait ni céleste ni terrestre, mortel ou immortel, afin que de toi-même, librement, à la façon d’un bon peintre ou d’un sculpteur habile, tu achèves ta propre forme. »

Les 18 premières années du personnage qui sont racontées sous forme d’analepse Zénon, à la recherche de vérité, absorbe toutes les connaissances sur son chemin. Il relativise ses opinions et ses croyances, les séparant des nouvelles connaissances qu’il acquiert, comme l’alchimiste évapore le liquide et calcine le solide pour isoler la matière et mieux la comprendre.

Mais comme le dit si bien Zénon, « je sais que je ne sais pas ce que je ne sais pas, j’envie ceux qui sauront davantage, mais je sais qu’ils auront tout comme moi à mesurer, peser, déduire, à se méfier […]. Je mourrai un peu moins sot que je ne suis né » .

En 1529 les deux frères se retrouvent par hasard, Henri-Maximilien, est blessé. Les deux frères se sont perdus de vue de longues années durant, et avoir été interpellé brusquement dans cette taverne plus que surpris. Persécuté et tout le temps en cavale, Zénon propose, pour plus de sûreté, à son jeune frère de venir chez lui pour qu’il puisse lui prodiguer ses soins. Cette nuit passée ensemble sera la seule et unique opportunité au cours de laquelle les deux hommes vont pouvoir partager différents points de vue sur leur existence

Le hasard des évènements fera aussi que Zénon se rendra en tant que médecin chez les Fugger dont la fille, Benedicte a été infectée par la peste. Ce sont les Fugger, qui avaient recueilli sa soeur Martha à la mort des parents . Il taira son identité . Son savoir et son intervention adouciront le mal de Bénédicte, la fille de la maison, mais ne suffiront pas à la sauver.

Zénon a approfondi ses études sur l’anatomie, parallèlement à la philosophie, mais se trouve constamment en danger à cause de ses activités et surtout pour avoir écrit d’autres ouvrages jugés inadaptés à son époque. Il risque le bûcher à tout moment pour avoir osé librement exprimer des idées révolutionnaires, hérétiques. Recherché dans divers Etats, il est contraint de mener une vie de perpétuel fuyard.

Las de ses pérégrinations, Zénon décide de rentrer à Bruges. Mais après ses voyages en Pologne et en Suède, sur le chemin de retour, il croise fortuitement le chemin du prieur des cordeliers, qui lui aussi veut retourner à Bruges. Très vite, il va se rendre compte que sous ses dehors austères, Zénon est en fait un homme doté d’un rare savoir et d’une grande intelligence. Une amitié profonde les unit, et Zénon que les circonstances obligent à adopter un autre nom se fait appeler désormais Sébastien Théus. Il va habiter dans l’hospice près du monastère des cordeliers et continuer à prodiguer des soins aux indigents, ainsi qu’à son ami, le vieux prieur, pour le soulager de ses maux. Leurs rencontres sont autant d’occasions de discuter religion et de critiquer les souffrances infligées à ceux soupçonnés d’aller à l’encontre des dogmes de l’Eglise.

Mais les années de quiétude menées par Zénon-Sébastien Théus vont bientôt être éclaboussées par un terrible scandale. La fille d’un riche notable aurait eu des relations charnelles avec quelques moinillons puis tué l’enfant à sa naissance. Les protagonistes sont condamnés mais dans la foulée, un des moines implique Zénon. Les ecclésiastiques saisissent cette occasion pour condamner enfin l’homme qui a selon eux, enfreint plusieurs règles bien établies. Le côté. alchimiste de Zénon va constituer le principal chef d’accusation. Il est condamné à être brûlé vif le 8 février 1569. Le chanoine Bartholomée Campanus lui conseille de se rétracter pour échapper au bûcher mais en libre penseur, il choisit de s’ouvrir les veines dans sa cellule.

LE TITRE

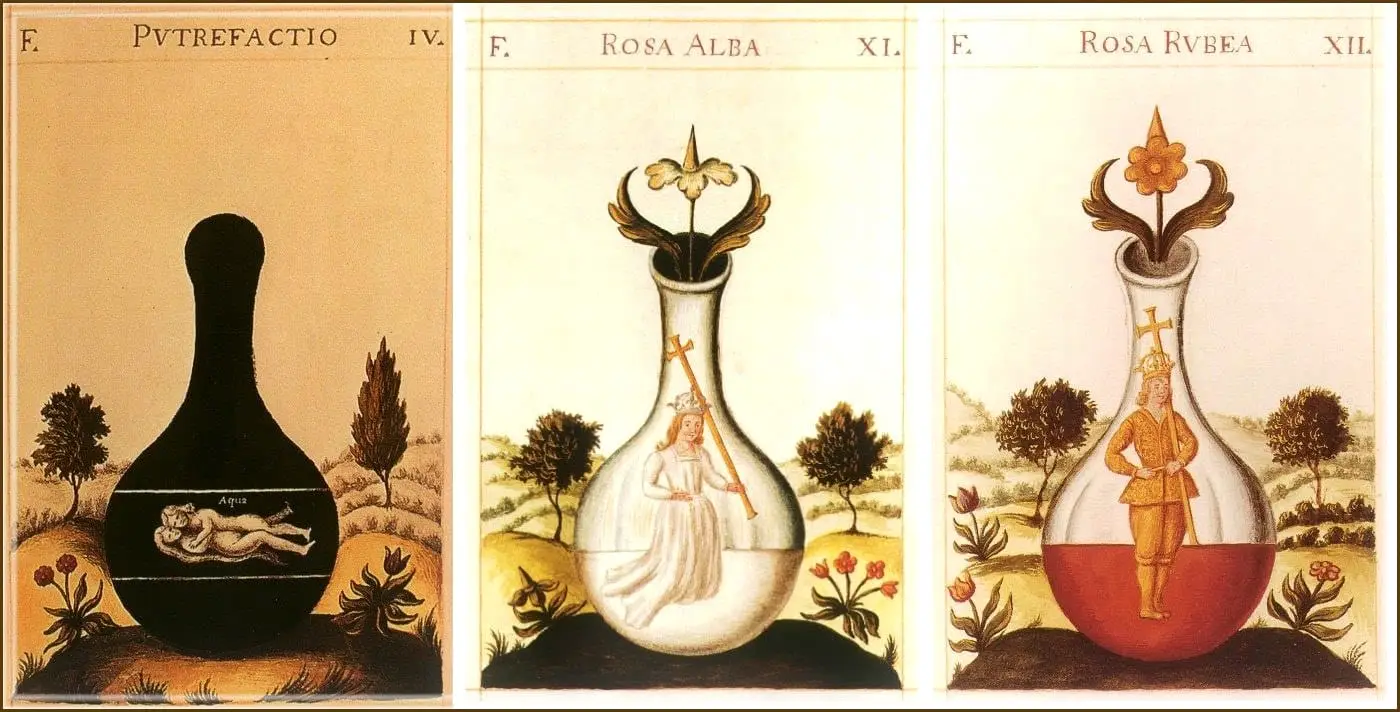

Le roman s’intitule L’Oeuvre au Noir , ce qui est la première étape de ce qu’on nomme le « Grand Oeuvre » : l’alchimiste doit successivement mener à bien l’oeuvre au noir, au blanc, et enfin au rouge afin de pouvoir accomplir la transmutation du plomb en or, d’obtenir la pierre philosophale ou de produire la panacée » Cette étape est préparatoire et consiste à purifier la matière pour atteindre un stade de putréfaction qui permettra d’éliminer toute imperfection et impureté.

La « mort » pour « purifier ». Il s’agit donc du moment où l’alchimiste combat ses « démons intérieurs » dans un premier temps, et essaie de se libérer de toute entrave psychologique, religieuse, philosophique, culturelle, etc. Il cherche à libérer complètement son esprit et pour se faire, il doit se purifier et éliminer, « détruire » toute imperfection, tout préjugé, etc. Pour continuer son travail, l’alchimiste doit complèter l’Oeuvre au noir, puis l’Oeuvre au blanc et finalement l’Oeuvre au rouge.

À la fin de ces trois étapes, l’alchimiste sera libre et apte à transformer le plomb en or.

Évidemment, ici, on parle autant de transformation réelle que symbolique.

L’alchimie symbolise les épreuves de l’esprit se libérant des routines et des préjugés.

L'ALCHIMIE DANS LE ROMAN

L’Oeuvre au Noir est divisé en trois grandes parties :

• La vie errante

• La vie immobile

• La prison

C’est là que réside l’une des clefs du rôle qu’a voulu donner Yourcenar à l’alchimie.

A quoi correspondent, d’un point de vue alchimique, ces trois grandes étapes de la vie de Zénon ?

En fait, à plusieurs choses à la fois, pas forcément contradictoires, mais à des niveaux différents.

Tout d’abord, et le parallèle est flagrant, l’on ne peut que s’attarder sur les trois étapes du grand Oeuvre alchimique :

• L’oeuvre au noir, la Nigredo

• L’oeuvre au blanc, l’Albedo

• L’oeuvre au rouge, la Rubedo

Si l’on considère que la vie de Zénon effectue un cycle complet, qu’il a fini par réaliser le Grand oeuvre et que la fin de sa vie constitue symboliquement l’achèvement de sa propre transmutation initiatique, alors le choix délibéré et serein de son suicide, son propre sentiment d’accomplissement en sont des indices.

Même si Zenon est alchimiste, il s’agit avant tout d’une alchimie symbolique : Les corps malades qu’ils soignent, les idées contre la superstition dont le philosophe, par ses écrits, essaie de guérir la société de son temps.

Le personnage est lui-même transformé : il finit par considérer qu’il n’y a pas de différences entre le corps humain et le corps animal. Un constat révolutionnaire pour l’époque puisqu’il suppose une remise en cause religieuse, voire l’athéisme de Zenon. Sa perception du monde est donc transformée. Mais son identité aussi va l’être.

Zenon, pourchassés pour ses idées, par l’Eglise et la Sorbonne, voyage dans toute l’Europe sous le nom de Théus (pas sans rappeler le theos grec, Dieu. Mais ici theos est altéré en Théus comme pour signifier l’altérité de celui-ci par rapport à celui-là.)

A la fin Zénon refusera d’abdiquer, de mentir en faisant mine de revenir sur ses déclarations et ses idées dans le but de sauver sa vie. Il préfère mourir : Il décide donc de se donner la mort, se tranche les artères et se vide de son sang.

L’alchimie ici a lieu : le Grand OEuvre

Tandis qu’il se vide de son sang, l’alchimie se réalise une dernière fois dans les couleurs qu’il hallucine : « Mais ce noir différent de celui qu’on voit par les yeux frémissait de couleurs issues pour ainsi dire de ce qui était leur absence : le noir tournait au vert livide, puis au blanc pur ; le blanc pâle se transmutait en or rouge sans que cessât pourtant l’originelle noirceur, tout comme les feux des astres et l’aurore boréale tressaillent dans ce qui est quand même la nuit noire. »

Avant son suicide, Zénon « fait le tour de sa prison » et la seule et unique vérité qu’il rencontre est l’échec de la culture à sauvegarder la vie : « En rentrant chez soi, c’est-à-dire en prison, et sachant fort bien que l’issue de cette maladie d’incarcération serait fatale, Zénon las d’arguties s’arrangeait pour réfléchir le moins possible. »

L’alchimiste en Zénon est à chercher plutôt dans l’aspect initiatique de sa vie, de son parcours personnel, de l’évolution de ses idées et opinions, et surtout par le cheminement de son travail d’écriture. Du passage de l’état de noirceur, à un état plus stable pour finalement atteindre sa propre pierre philosophale – c’est à dire, la transmutation de l’impur à un état de réalisation et d’accomplissement. Nous avons dans les trois parties du roman, les trois étapes du Grand Oeuvre.

ANALYSE DES PERSONNAGES

Zénon Ligre : un héros problématique

Protagoniste central du roman, fils naturel d’Alberico de’ Numi et d’Hilzonde. Né vers 1510 à Bruges, c’est un médecin, alchimiste et philosophe en quête de savoir. Esprit libre et contestataire, il refuse les conventions de son époque et parcourt l’Europe pour étudier les sciences et l’alchimie.

Zénon incarne le type du héros moderne, défini par sa marginalité et sa quête.

Évolution psychologique : Le personnage évolue de l’arrogance juvénile “J’ai vingt ans … Il s’agit pour moi d’être plus qu’un homme” vers une sagesse désabusée, acquise par l’expérience du monde et la confrontation avec l’intolérance.

Figure de l’intellectuel : “Qui serait assez insensé pour mourir sans avoir fait au moins le tour de sa prison ?”. Cette métaphore carcérale révèle sa conception de l’existence humaine.

Glossaire des autres personnages dans L’Œuvre au noir

- Hilzonde – Mère de Zénon, sœur d’Henri-Juste Ligre. Jeune femme de la bourgeoisie brugeoise séduite par le prélat italien Alberico de’ Numi. Abandonnée après la naissance de Zénon, elle épouse plus tard Simon Adriansen et adhère aux idées anabaptistes.

- Famille Ligre

Henri-Juste Ligre – Oncle de Zénon, riche banquier et drapier brugeois. Grand Trésorier des Flandres, il représente la bourgeoisie marchande prospère de l’époque. Père d’Henri-Maximilien et de Philibert.

Henri-Maximilien Ligre – Cousin de Zénon, fils d’Henri-Juste et de Jacqueline. Jeune homme de seize ans au tempérament aventurier, il quitte la maison familiale pour s’engager dans l’armée française et rêve de gloire militaire.

Jacqueline – Épouse d’Henri-Juste, mère d’Henri-Maximilien. Femme coquette et sensuelle de la bourgeoisie flamande.

Alberico de’ Numi – Père de Zénon, jeune prélat florentin de haute naissance. Homme cultivé et ambitieux, il abandonne Hilzonde pour poursuivre sa carrière ecclésiastique à Rome où il sera assassiné.

- Entourage religieux et intellectuel

Bartholommé Campanus – Chanoine de Saint-Donatien à Bruges, oncle et précepteur de Zénon. Homme doux et érudit qui initie son élève au latin, au grec et aux rudiments de l’alchimie.

Bernard Rottmann – Ancien disciple de Luther devenu leader anabaptiste. Théologien qui accueille les Adriansen à Münster et prêche l’avènement du Royaume de Dieu sur terre.

- Milieu artisan et populaire

Colas Gheel – Tisserand roux et inventif, ami de Zénon dans sa jeunesse. Il collabore avec lui pour créer des métiers à tisser mécaniques, mais finit par les détruire par remords et se tourne vers la religion.

Jean Myers – Barbier-chirurgien de Bruges, habile praticien soupçonné de disséquer les morts. Il initie Zénon aux arts médicaux et conserve ses manuscrits.

Thomas de Dixmude – Jeune apprenti de Colas Gheel qui détruit les métiers mécaniques dans un accès de rage et est condamné à mort.

Perrotin – Apprenti français, compagnon de Thomas, caractère sombre et vindicatif.

Thierry Loon – Petit homme vif promu contremaître, qui manœuvre pour supplanter Colas Gheel.

- Milieu anabaptiste

Simon Adriansen – Riche marchand de Zélande qui épouse Hilzonde. Homme pieux attiré par les idées anabaptistes, il finit par tout abandonner pour rejoindre la communauté de Münster.

Jan Matthyjs – Boulanger de Haarlem devenu prophète anabaptiste. Il s’empare de Münster et en chasse l’évêque avant d’être tué lors d’une sortie contre les assiégeants.

Hans Bockhold (Jean de Leyde) – Ancien baladin qui succède à Jan Matthyjs comme roi autoproclamé de Münster. Personnage mégalomane qui instaure la polygamie et mène la ville à sa perte.

Knipperdolling – Ancien bourgmestre de Münster devenu bourreau sous le régime anabaptiste. Homme bonhomme qui loge Hilzonde dans sa maison.

- Personnages féminins

Wiwine Cauwersyn – Jeune orpheline pieuse qui voue un amour fidèle à Zénon. Elle vit chez son oncle curé et attend patiemment le retour de celui qu’elle aime.

Jeannette Fauconnier – Brodeuse fantasque et hardie de Louvain, maîtresse éphémère de Zénon pendant ses études.

Godeliève – Tante de Wiwine, sœur et intendante du curé de l’église de Jérusalem à Bruges.

Johanna – Servante dévouée qui accompagne Hilzonde et a subi la torture pour sa foi anabaptiste.

Divara – Reine en titre du “roi” de Münster, ancienne prostituée d’Amsterdam devenue l’une des épouses de Hans Bockhold.

- Personnages historiques

Madame Marguerite d’Autriche – Régente des Pays-Bas, elle visite

Henri-Juste dans sa maison de campagne et s’intéresse brièvement au jeune Zénon.

Yourcenar écrivait à propos de ce livre : « Cette histoire d’un homme intelligent et persécuté qui se passe vers 1569 pourrait s’être passé hier ou se passer demain.» Qu’en pensez-vous par rapport au monde qui est le nôtre aujourd’hui ?

CITATIONS

• J’ai vingt ans, calcula Zénon. À tout mettre au mieux, j’ai devant moi cinquante ans d’étude avant que ce crâne se change en tête de mort. (…) Il s’agit pour moi d’être plus qu’un homme.

• À vingt ans, il s’était cru libéré des routines ou des préjugés qui paralysent nos actes (…) mais sa vie s’était passée ensuite à acquérir sou par sou cette liberté dont il avait cru d’emblée posséder la somme.

• « On avait toujours vu les petits se faire tondre et les puissants s’emparer de la laine. »

• Qui serait assez insensé pour mourir sans avoir fait au moins le tour de sa prison ?

• Je me suis gardé de faire de la vérité une idole, préférant lui laisser son nom plus humble d’exactitude.

• Vaut-il la peine de s’évertuer durant vingt ans pour arriver au doute, qui pousse de lui-même dans toutes les têtes bien faites ?

• Ce n’était pas trop de toute une vie pour confronter l’un par l’autre ce monde où nous sommes et ce monde qui est nous.

• Peu de bipèdes depuis Adam ont mérité le nom d’homme.

• On n’est pas libre tant qu’on désire, qu’on veut, qu’on craint, peut-être tant qu’on vit.

• Depuis près d’un demi-siècle, il se servait de son esprit comme d’un coin pour élargir de son mieux les interstices du mur qui de toute part nous confine.

• […] il goûtait cette froide connaissance qu’on a des êtres quand on ne les désire plus.

• Magiques enfin l’amour, et la haine, qui impriment dans nos cerveaux l’image d’un être par lequel nous consentons à nous laisser hanter.

• L’homme est une entreprise qui a contre elle le temps, la nécessité, la fortune, et l’imbécile et toujours croissante primauté du nombre. […] Les hommes tueront l’homme.